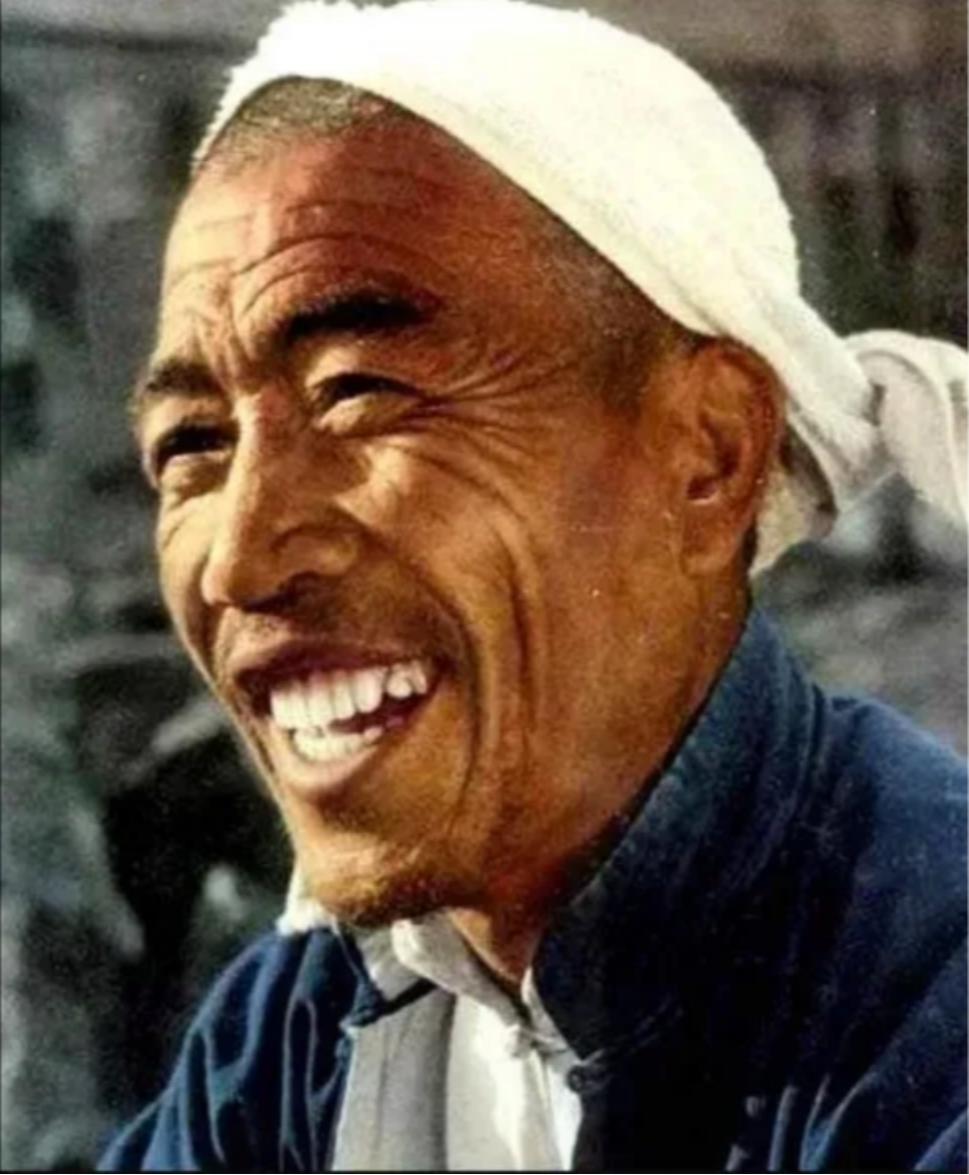

1986年3月15日,胡启立代表中央到医院看望病重的陈永贵,握着陈永贵的手时,他温暖地说:老陈,我来代表中央看看你,记得好好养病,中央认可你过去的贡献,你是为人民拼搏的英雄!陈永贵听后激动落泪,连忙回应道:感谢中央的关心。 这是一个在中国现代史上具有标志性意义的人物,他的出身极为普通,甚至可以说卑微。 一个贫苦农家出身的庄稼汉,连小学都没读完。 可正是这样一个“泥腿子”,在共和国最需要模范、最需要榜样的年代,用实干与信念,硬是把一个黄土高原上的小山村,变成了全国农业战线的旗帜。 20世纪50年代末,大寨是个缺水少土、山高沟深的贫困村庄。 在别人都认为种地不可能成功的地方,陈永贵却带着大寨人硬是修梯田、建水库、搬山填沟,把寸土当黄金地耕耘。 那时,没有机械、没有资金、更没有技术支持,靠的就是一锄一镐、一根扁担、一股狠劲。 他每天带头干活,从早到晚,一身泥水,常年裹着脚布下地,手上布满老茧,胳膊上的肌肉如钢铁般硬实。 他用最原始的方式,带领村民在石头缝里种出了粮食,硬是把产量提高到了让人难以置信的程度。 他的“大寨精神”迅速被宣传推广,成为全国农村的学习样板。 他也从一个村支书一路走上省、市、中央的舞台,直至1975年担任国务院副总理,成为中华人民共和国历史上第一个农民出身的国家副总理。 他的身影,第一次代表中国亿万农民,堂堂正正地走进了中南海。 陈永贵的成功并不是偶然,而是那个年代千千万万普通劳动者的缩影。 他不善言辞,但言出必行,他不懂政策细节,但知道老百姓想要什么。 他一生没有离开过土地,即使身在京城,也常常把大寨的事挂在嘴边。 他的衣着始终简朴,脚上的布鞋就是大寨人缝制的,担任副总理后,他仍坚持回村劳动,坚持参加集体劳动和田间指导。 他说:“我就是个种地的,不能光靠嘴皮子。” 可是历史的车轮在不断前进,改革开放以后,曾经的“大寨模式”逐渐淡出历史舞台,陈永贵也悄然离开了政坛。 有人说他落伍了,有人说他的经验过时了。 他从未为自己辩解,只是继续关注着农村的发展,默默生活在时代边缘。 即使到了晚年,身染重病,他依然没有向命运低头。 北京医院的医护人员常常看到他一个人坐在窗边,望着天边的晚霞出神。 有人问他在想什么,他淡淡一笑,说:“想着老乡们现在的地是不是好种了。” 他关心的,始终是脚下的土地和土地上的人们。 那天,胡启立同志走进病房,握着他的手,传达了中央的慰问。 病房里没有太多言语,更多的是一种沉甸甸的情感传递,陈永贵眼眶湿润,轻轻点头,像是终于得到了内心深处的一种安慰。 他知道,自己的一生或许并不完美,但他用全部的生命,为国家农业生产贡献了汗水与心血。 他是那个时代的旗帜,更是千千万万农民心中踏实可信的代表。 他没有高深的理论,却用双手开创了农业的奇迹,他没有外交辞令,却用行动影响了亿万人民。 数日之后,陈永贵与世长辞,许多老百姓自发为他送行。 他们记得那个戴着棉帽、穿着布褂、挽着裤腿下地干活的老陈书记,他的名字,早已刻在了亿万农民心中。 岁月可以褪去荣光,历史可以翻篇,但那一双脚踏实地的布鞋,那一双常年握锄的手,那一个在山上指挥修梯田的背影,却不会被遗忘。 陈永贵,这位从泥土中走出的副总理,把一生都交给了土地,也把自己镌刻在了共和国的土地记忆中。 信息来源:1986年3月26日 陈永贵在北京逝世——人民网

用户10xxx34

陈永贵副总理,真正的人民公仆!

用户10xxx73

这小编连词句都写不好,文中写的“我来代表中央看看你"是明显的病句。