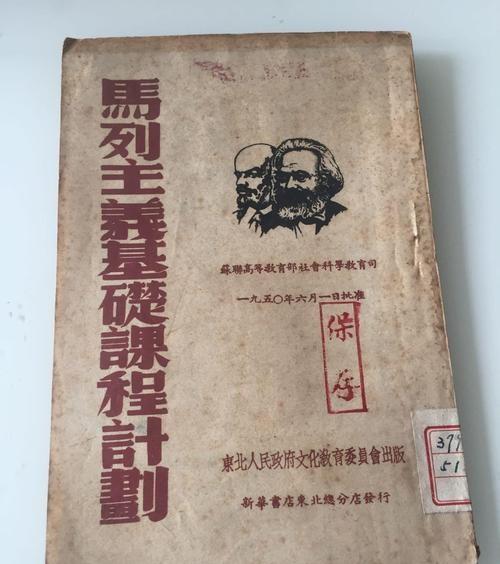

毛主席曾经说过一句话,“三天不学习,赶不上刘少奇”。毛主席在什么样的时代背景下说出这句话?毛主席目的何在? 解放战争时期,毛主席留守陕北,亲自上阵指挥战斗,而刘少奇他们呢,就在西柏坡那边忙着搞政治工作。那时候的西柏坡,环境还算悠哉,大家伙儿一有空就啃书,跟饿狼扑食似的。俗话说得好,“一学才知道自己肚子里没几滴墨”。 新中国快成立那会儿,国内国外一堆麻烦事儿等着解决:咱部队打仗是把好手,但治国理政这块儿,完全是新手村级别;国际上,美国那些西方国家手拉手给咱们新中国来了个“闭门羹”。党员同志们要是肚子里没点儿真才实学,这坎儿可过不去。 毛主席一看这形势,心里明镜似的,知道学习有多重要。他老是念叨,共产党不光得把旧世界推翻咯,还得把新世界建得漂漂亮亮的,这一切啊,都离不开学习这个法宝。于是,他办起了各式各样的学校,号召干部们书本不离手,还得挑好书读,时不时还推荐几本经典给大家。毛主席自己就是个书虫,他说:“咱们这些上了岁数的老同志,也得不断学习,不然就被时代淘汰啦。”他还给自己立了个规矩,“活一天,学一天”。在毛主席眼里,学习这事儿最怕的就是自满,得时刻觉得自己哪儿哪儿都不行,这样才能天天向上嘛。 为了激励大伙儿学习,毛主席还开玩笑说:“三天不碰书,连刘少奇都赶不上啦!”这话可不是空穴来风,连刘少奇的儿子都点头认可,可见毛主席对学习有多上心。为啥拿刘少奇当标杆呢?因为这家伙不仅爱学习,还能把学到的东西用到实处。在莫斯科留学那会儿,他就是出了名的拼命三郎,回国后,条件再艰苦,书也照样读,脑子照样转。他写的那些思想报告,比如党章修改建议,对咱们党的发展那可是大功一件。 毛主席这句玩笑话,既说出了学习的紧迫性,也表达了对刘少奇的赞赏。刘少奇一听,立马回了一句:“一天不用功,我也赶不上毛泽东。”这俩大佬一来一回,挺有意思的,也给我们展示了革命先辈们对知识的那股子痴迷劲儿。这种精神,咱们得时刻记在心里,传下去!