原因很简单,主要就两条:

1.绍兴七年(公元1137年)“淮西军事件”,岳飞因为赵构拒绝将原刘光世部数万人交给自己指挥,怒而提交辞职信,擅自离开军队,以替一年前去世的母亲守孝为由,上庐山“隐居”,同时岳飞的死党张宪也一并辞职,岳家军基层军士出现请愿、哗变现象;在其他官员和赵构本人的反复劝说下(赵构连发三道《起复诏》),岳飞才肯回到工作岗位。此事导致赵构与岳飞的关系开始破裂。 2.绍兴十一年(公元1141年)四月下旬,宋金战略平衡已经大致形成,赵构决定与金国和议,并解除各大军头的兵权,彻底结束长久以来的南宋军队山头化趋势,恢复“兵不知将将不知兵”的北宋老传统;在此过程中,岳飞表现抗拒,再次拒绝配合朝廷改编军队,辞掉赵构给予的“枢密副使”虚职,并离开杭州,又一次上庐山隐居。赵构对岳飞态度彻底翻脸,随即派出头号嫡系杨存中(殿前都指挥使)抓捕岳飞,并授意秦桧等人开始罗织罪名。 (另外,绍兴十一年年初,在淮西之战中,岳飞部表现不佳,在赵构多次下御札催促的情况下,岳家军仍未能及时赶到战场配合其他宋军取得战果。无论是何种原因导致,赵构显然将其理解为岳飞刻意拥兵自重、保存实力,此事很可能导致赵构与岳飞的关系进一步恶化。)

许多人之所以相信什么“必杀飞始可和”(搞笑吗,就凭现实中岳飞那点对金战绩?)、“迎回二圣致死论”(迎回二圣那是当时南宋从上到下都在喊的精神自慰口号,包括赵构本人也经常喊,甚至赵构发给岳飞的御札里也称“所翼二圣还归,故疆恢复”)之类的屁话,主要是因为对中国古代皇权专制政治模式的极度无知。实际上,赵构在猜忌武将这方面是较为克制的,换成唐朝那些“雄猜之主”,光是上述的第1条就足以致死了,一个高级将领拒绝配合朝廷削兵权的方案,并采取煽动士卒起哄等方式对抗中央,在皇帝眼中,这就是毫无疑问的作死行为。

唐朝安史之乱时期的名将来瑱(?-763年,曾多次打败安史叛军,平定永王之乱,参与收复两京,绰号“来嚼铁”),像这样玩了一次,马上就死翘翘了:

故王元振因之作乱。子仪至军,元振自以为功,子仪曰:“汝临贼境,辄害主将,若贼乘其衅,无绛州矣。吾为宰相,岂受一卒之私邪!”五月,庚辰,收元振及其同谋四十人,皆杀之。辛云京闻之,亦推按邓景山者数十人,

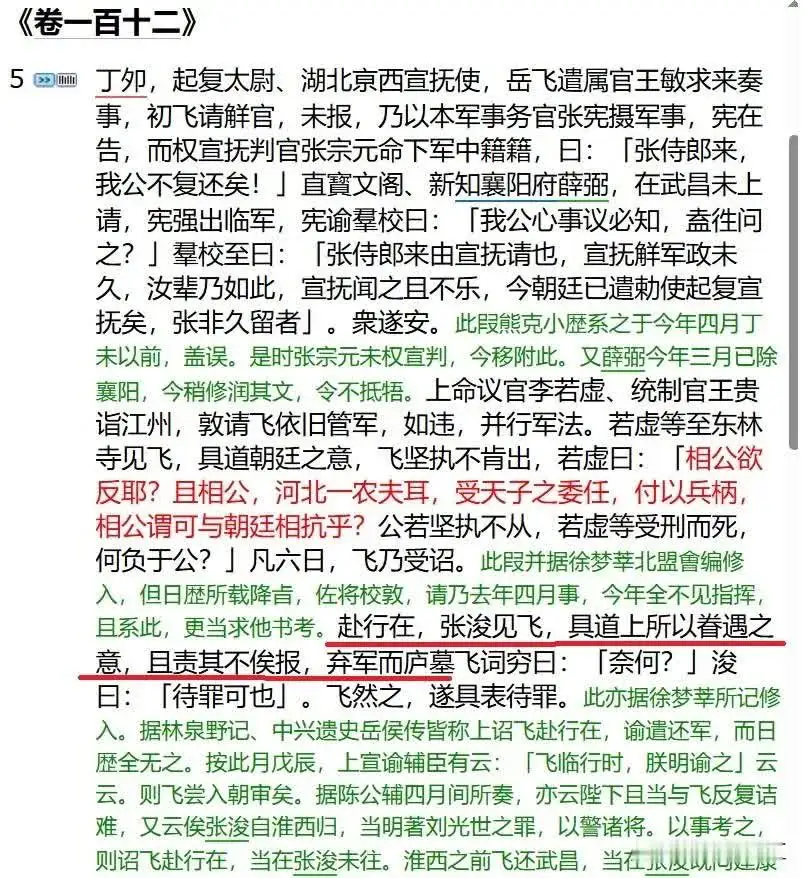

丁夘,起复太尉、湖北亰西宣抚使,岳飞遣属官王敏求来奏事,初飞请觧官,未报,乃以本军事务官张宪摄军事,宪在告,而权宣抚判官张宗元。命下,军中籍籍,曰:「张侍郎来,我公不复还矣!」直寳文阁、新知襄阳府薛弼,在武昌未上请,宪强出临军,宪谕羣校曰:「我公心事,议必知,盍徃问之?」羣校至,曰:「张侍郎来由宣抚请也,宣抚觧军政未久,汝辈乃如此,宣抚闻之且不乐,今朝廷已遣勅使起复宣抚矣,张非久留者」。衆遂安。 《建炎以来系年要录》卷一百十二 (绍兴七年淮西军事件中,岳飞辞职甩脸子给赵构看,跑去上庐山“隐居”,同时岳家军出现集体请愿行为,企图驱逐朝廷派来临时管理岳家军的兵部侍郎张宗元。虽然没有证据明确表明这是岳飞怂恿大家向朝廷施压所至,但是岳飞事后也没学郭子仪那样严惩这些士兵,那么毫无疑问,在赵构看来,此事和岳飞脱不了干系;至少可以说,岳家军士兵请愿是符合岳飞意图的。) (淮西军事件性质有多严重?从李若虚的话中可见一斑)

岳飞返回岗位以后。赵构语重心长的对岳飞说:

将行,上谓飞曰:“卿前日奏陈轻率,朕实不怒卿。若怒卿,则必有行遣,太祖所谓“犯吾法者,惟有剑耳”。所以复令卿典军,任卿以恢复之事者,可以知朕无怒卿之意也。”飞得上语意,乃安。《建炎以来系年要录》卷一百十二 (意思是:“小岳啊,你前几天在那里瞎胡闹,我心里并不生气。假如我真的生气了,肯定要整你啊,就像当年太祖皇帝说的,敢触犯我的法度,老子还不TM用剑剁死他。

岳飞之死本质上是死于皇权专制政治模式中皇帝对武将不可避免的猜忌。基于皇帝的利益,他总要尽可能斩断指挥官和士兵之间的人身依附关系,防止出现军队只知有将领、不知有朝廷的局面出现,这样晚上睡觉才能安稳;而基于士兵的利益,他们总是希望有一位位高权重的老大哥可以充当自己的稳定庇护者,这样才能避免被官吏剥削沦为唐朝府兵、明朝军户那样的冤大头。在不改动皇权专制政治模式的情况下,这个问题无解,武将只能在皇帝的猜忌和军人的挽留之间左右徘徊;同为“中兴四将”,张俊像唐朝的郭子仪一样选择乖乖向皇权臣服,因此得以富贵善终;而岳飞和唐朝的李光弼、来瑱以及数不清的藩镇军头一样选择和军队荣辱与共(也可以说是舍不得放下手中的兵权),于是他们走向了死亡。

岳飞被杀原因不能简单归结为老百姓所认为的那些原因。从情感上讲,岳飞军纪严明,英勇善战,是主战派中的领头羊之一。谁也不会想到他竟会遭遇杀害。但其中确有深层次的原因。本文谈到的,正是本着对历史的还原,较为准确地剖析了岳飞本人的弱点:则愎自用,拥兵自大,缺乏政治经验…岳飞是名将,是英雄,是南宋人民心中的希望。但岳飞是人,不是神。他有自己弱点。他的被杀,有我们不愿认同的原因,也有必然的原因。

一只军队好多年都叫做岳家军,然后还管皇帝的私事(立太子),还天天叫着要迎回先皇.这属实有点作死

有看过一篇文章,岳飞参与立太子事(不知道真假),为皇帝所忌讳,就是说岳飞政治头脑不行,再加上宋朝的特殊氛围,所以被皇帝以莫须有罪名开刀了!

重庆-草帽王

这是黑岳飞这样的民族英雄的贴子,一定要好好查一下背后的人和势力!

天河一号

小编肯定是秦桧后代。

lgvxmiy八十万禁军教头林黛玉

绍兴11年议合,说明皇帝想收回兵权。飞鸟尽,良弓藏。政治能力太差了

孽龙之相 回复 05-16 14:51

天下未定收兵权,正常皇帝谁会这么做

lgvxmiy八十万禁军教头林黛玉 回复 孽龙之相 05-16 23:19

你当皇帝肯定不会这么说的[得瑟]

用户17xxx34

中原政权确实不敢驾驭岳飞那样有个性、有真本事、办实事的英雄豪杰,能驾驭此等豪杰的也就是极少数开国皇帝和游牧政权。像秦汉隋唐本就不是纯中原政权,所以良禽一定要择木而栖

孽龙之相 回复 05-16 14:53

别乱说秦汉隋唐怎么不算纯中原政权了

用户18xxx98 回复 孽龙之相 05-16 19:58

它们是带着黑化我们的信史来的!

影子

同样的话不同的人说意思就完全不一样了,就像你自己的儿子你可以说犬子,别人也这么说你会咋想。赵构自己当皇帝,他当然可以说迎回二圣,岳飞作为手下大将就不能这么说,这叫政治正确。

孽龙之相 回复 05-16 14:50

说到底还是完颜构本质上是个没卵子的,就算让二圣归来又怎么样,大不了学李世民。如果完颜构不杀岳飞,迎回二圣,到时候有着再造宋朝的功劳,到时候杀了二圣又怎么样,说到底,大宋就是大怂,宋皇帝是没种的怂货

编号89757

已举报

用户17xxx37

国安网监在哪?这种颠覆抹黑我们民族英雄的,是在挖我们文化的根!查查是否间谍汉奸!

用户59xxx44

这样抹黑历史的文章也可以发表,民族英雄是随意抹黑的吗?人民还有良知否?

喜欢思考的老陈

并不是是岳飞自己叫自己岳家军,搞清楚这一点!老百姓尊称或者是金国故意散布,就是利用你这种人的这种想法去除掉岳飞这个眼中钉,他们确实成功了

tb077208278

要是我直接挥兵南下先灭了赵宋,在慢慢北伐[狗头]

用户10xxx21 回复 05-16 10:07

你啊!被小说骗了,没有哪个实力和水平的,除非投降女真当先锋, 部下还不一定跟随,岳飞12部,只有3部忠于他。

_少年已不年少 回复 05-16 15:33

罗织岳飞罪名的都有好几个他的部下,能带走几个人啊。

FEI

小编姓秦否?

顺风顺水

毁掉一个民族,会先从怀疑、否定、抹黑这个民族公认的英雄开始!怀疑就是背叛!可耻的背叛!

二休

本文观点属实。大赞!岳飞之名,在于冤也,非在于忠与功也。

简阳

汉奸文

彰润

一直对南宋历史抱敬畏之心,但凡研究南宋历史的大部分都不太了解当时的军事斗争情况,一个军粮有哪些怎么远程供应就能问倒绝大多数人。一般人阅读过的中小学教材更片面,写得好象只要政治工作做得好、内部团结一致就能干掉辽金蒙!不懂就是不懂啊,从众瞎说也不好。

醉饮独生

多少年的历史定论?只能说教育文化新闻反腐反谍任重而道远!莫使英雄蒙冤英魂消散莫使英灵远逝!莫使脊梁断折国族精神不再!

用户10xxx22

岳飞或许有点冤,秦桧真是有些冤。

叼大全

千秋功过辩如今,寻章摘句论成新。 杀头原可莫须有,绍兴喜做完颜臣。

浮桴于海

以现代法制观点,我怀疑你要杀人放火强奸,我就要把你判死刑。这肯定是说不通的。毕竟岳飞没有真的反叛。[得瑟]

日月

什么对金战绩平平?那“撼山易撼岳家军难”是你喊出来的?不是金军被打痛了,会有此语?岳家军的战绩史料难查,是因为秦桧父子将有关文字资料销毁了。要清楚一点:岳飞是南宋唯一进攻型将帅,其他人面对金军全是利用城池地形防守消耗敌人,只有岳飞有能力与金军铁浮屠拐子马对攻并以少胜多。可惜岳飞尽忠报国不做军阀,否则历史将改写。

关关

在封建帝制时代,无论你是什么人,哪怕你只是一个文弱的才子或一个远离尘世的道士、隐士,只要你做大了,或者非常出名了,皇帝都会对你产生忌惮的。你若是对他百依百顺、能为他所用,他还能给你一条生路,你若是表现出一副不能为他所用的样子,他必然会杀你,他也怕你被敌对势力利用,给他造成大麻烦啊。

用户11xxx79

你今天抹黑岳飞,明天就会抹黑林则徐,后天就是黄继光,评价历史人物应当看大义,看对民族精神传承的贡献,不是以所谓的事实来进行曲解。

珍妮

这又是公知的一次汉奸活动[静静吃瓜]

永远

赵构不能生育

用户12xxx39

军事天材,政治庸材,跟韩信白起一样

安安稳稳

确实上奏请立太子。有史学家认为这是致死的根因,其他都是扯淡。

吆喝扯淡的人生

叫桧的的不少啊

用户13xxx44

此文深刻说出岳飞死因,以前民间认为的原因太肤浅

上善若水

文章认为岳飞该杀,但杀了之后军队变强大了吗?

用户13xxx92

写了长篇没根据诋毁岳飞的谬论!

暴怒的小土豆

情商太低

我心依旧

儒家的孝子贤孙们给祖宗们洗白了

用户14xxx64

迎二肾立汰子惹的祸

我和我

对于为了情人擅自离开手术台的医生,确实应该严惩。

当当

还是有一定道理

醉饮独生

难道是黑成功了?还是16亿又拿上了?

用户58xxx99

岳飞就是放下兵权而亡。

仲达

不贪财,不要命,手下一群人只有他指挥得动。谁不怕?

我心永恒

这个帖子,群蛙聚会,可以仔细查呀😂

用户21xxx27

最根本岳飞多次上书立太子,犯大忌

长青树

丑化岳帅,为历史翻案,

御风

说再多一切都是莫须有。实锤的证据一点没有。不过手握重兵的武将站队是大忌

武寒旭

如果我是赵构,我会怎么做,似乎这不是一个难下决断的问题。