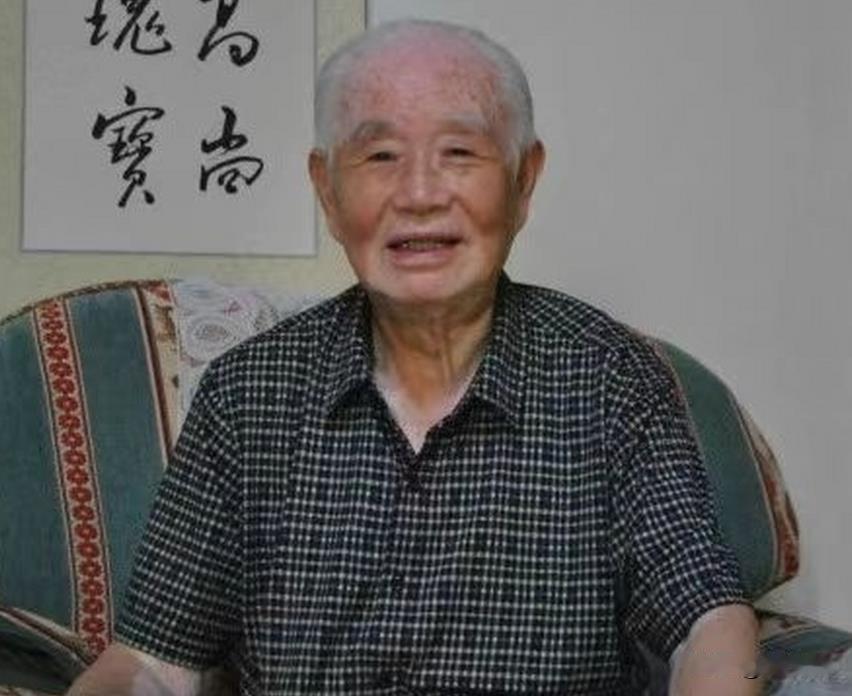

1945年10月,阎锡山的侍从秘书李蓼源被从办公室带走,上车后直接开到荒郊,在那里, 他的墓坑已经挖好。这时候,负责处决他的政卫师长犹豫了,才20岁,看着挺不错的年轻人,杀了他,可是连口供都没有啊…… 1945年深秋的太原城外,贾宣宗踩着满地枯叶来回踱步,军靴碾碎了几片染霜的榆钱。 二十米开外的土坑里,新翻的泥土泛着潮湿的腥气,像极了阎锡山书房里那块洇透墨迹的端砚。 他望着吉普车后座那个清瘦的年轻人,李蓼源被反绑双手,军装领口还沾着未干的墨汁,正是三小时前在办公室批阅文件时溅上的。 三天前的午夜,太原绥靖公署印刷厂突然灯火通明。 李蓼源攥着刚下机的《革命动力》样书,手指在"共产党的政治主张才是为民爱民主张公道的"这行字上剧烈颤抖。 油墨未干的铅字仿佛烙铁,烫得他耳畔嗡嗡作响,这是昨夜与友人酒酣耳热时随手写下的批注,竟被排版工误作正文付印。 此刻阎锡山的官邸里,那本要作为寿礼的文集正摊在楠木案头。 放大镜压着刺眼的红批,阎锡山的山羊须随着鼻息颤动,突然抓起青瓷茶盏砸向地面"给老子查!查这个'燎原'到底是哪边的鬼!" 碎瓷片划过《满江红》条幅,那是李蓼源三年前亲笔所书,此刻"靖康耻"三字正浸在茶渍里。 贾宣宗摸出怀表时,表盘映出李蓼源苍白的脸。 这个二十岁的侍从秘书,曾用清秀的柳体誊写过无数机密文件,此刻却像他编纂的错版书页般蜷在车座角落。 行刑队长的咳嗽声惊起寒鸦,贾宣宗突然想起上月庆功宴上,李蓼源用俄语背诵《战争与和平》片段时,连苏联顾问都竖起拇指。 "贾师长,时辰到了"副官递上勃朗宁手枪。 贾宣宗瞥见土坑边缘的野菊花,想起家中书房挂着李蓼源赠的条幅,"宁为玉碎"的"碎"字最后一笔,恰如这蜷曲的花瓣。 他猛地转身,对着茫然的行刑队吼道"拉回去!总得留个口供!" 杨贞吉的刑讯室设在城隍庙地窖,供桌上的城隍爷泥胎瞪着空洞的眼睛。 老虎凳压断李蓼源左腿时,血水顺着砖缝流到"你可悔改"的朱砂符咒上。 特务们轮番上阵,竹签扎进指甲的脆响混着庙外早市的叫卖声,像是出荒诞的皮影戏。 第七日破晓,李蓼源在冷水浇头中苏醒,看见杨贞吉捧着《山西日报》冷笑。 头版赫然登着"侍从秘书李蓼源泄露军机伏法"的讣告,配图竟是去年他陪同阎锡山视察兵工厂的照片。 他咧开干裂的嘴唇,沙哑道"烦请杨处长,把这假新闻,烧给我"话音未落又昏死过去。 阎慧卿推开官邸书房的门时,阎锡山正用朱笔批阅"李蓼源案"的结案陈词。 五姑娘把食盒里的刀削面摆上桌,突然指着窗外的老槐树"二哥记得吗?四三年大旱,是蓼源提议用槐花掺军粮。" 阎锡山笔尖一顿,朱砂在"立即枪决"的"决"字上晕开红斑。 同一时刻,赵宗复在太原城墙根下疾走。 他把伪造的释放令塞进典狱长口袋时,怀表指针正指向凌晨三点,这是李蓼源往常给阎锡山整理晨报的时间。 卡车冲出城门那刻,李蓼源摸到坐垫下硬物半块砚台,刻着"宁为玉碎"的残碑。 1998年深秋,93岁的李蓼源在太原老干部局整理旧档。 泛黄的《革命动力》残页从卷宗滑落,那行惹祸的铅字旁,多了道颤抖的批注"此句当为真理。" 窗外银杏纷飞如当年刑场的纸钱,他摩挲着残肢上的伤疤,忽然笑出声"杨贞吉若知后来事,定悔当年没填平那个土坑。" 那个曾吞噬无数性命的墓坑,早已被城建局改建为街心公园。 晨练的老人们常指着石凳上的铭牌说,这里埋过阎锡山的墨盒子,却不知真正被埋葬的,是一个时代对文字的恐惧。 而李蓼源案卷宗里夹着的野菊花标本,至今仍透着1945年的秋凉。