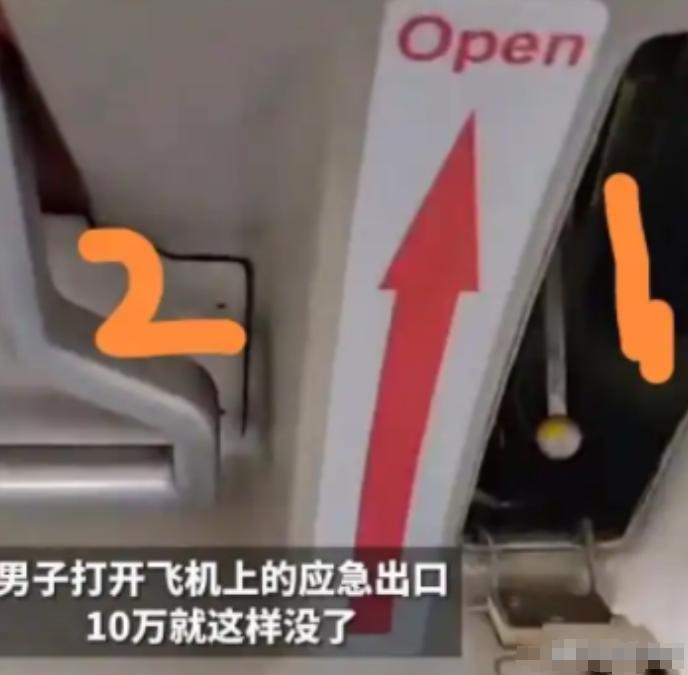

“又是个大聪明!”5月11日,云南昆明,一架航班刚落地,乘客们正收拾行李等着下飞机,突然机舱里哐当一声响,左侧应急舱门被人给拉开了!空姐前一秒还在提醒大家别着急起身,后一秒警报就响了,整个机舱的人齐刷刷扭头看向机翼方向,有个小伙子正杵在敞开的应急舱门边上发呆,网友:一次十万就是玩! 2025年5月11日14点23分,昆明长水国际机场的廊桥尚未对接,MU5862航班的轮胎刚触地滑行。 31岁的乘客陈立(化名)坐在左侧应急舱门旁的12C座位,看着行李架上晃动的背包,听着广播里"请保持坐在自己座位"的提示,突然感到胸闷——机舱内循环空调的热风让他额头沁出细汗 。 "哐当"一声金属碰撞响在左侧机翼位置,正在收拾笔记本电脑的乘客们齐刷刷转头,只见应急舱门呈45度敞开,气压差导致舱内文件和宣传单页漫天飞舞。 陈立杵在舱门旁,右手还保持着拉动手柄的姿势,面前的应急滑梯尚未弹出,但警报系统已发出刺耳的蜂鸣。 乘务长林悦狂奔而来时,看见陈立盯着舱门外的滑行道发呆。 "先生,你在做什么?"她的声音带着颤抖,手指迅速按下舱门复位键。 陈立转身时碰倒了旁边的安全须知卡,卡片上"应急舱门禁止擅自开启"的图示被踩在脚下:"我看飞机停稳了,想透透气......" 他的辩解被机长的广播打断:"全体乘客保持原位,地勤正在检查舱门系统。" 机场塔台的监控记录下惊险一幕,舱门打开时,航班正以每小时30公里速度滑行,侧风导致舱门液压系统轻微受损。 地勤人员发现,陈立拉下的应急舱门手柄需同时按压两个安全锁扣,而他竟在未触发警示的情况下完成操作——这意味着舱门安全设计存在操作盲区。 昆明机场公安到场时,陈立正反复擦拭手柄上的指纹,他手机里的百度搜索记录显示,半小时前他曾查询"飞机应急舱门怎么开",但浏览的网页停留在"紧急情况下使用"的安全指南。 警方在询问中发现,陈立是首次乘坐飞机,登机前忽略了乘务员关于应急舱门的安全演示,误以为"落地后可以自行开启透气"。 根据《民用航空安全保卫条例》第二十五条,"禁止擅自移动、损坏航空设施",陈立的行为违反该条款。依据《治安管理处罚法》第三十四条,"盗窃、损毁航空设施"可处10-15日拘留,并处500-1000元罚款。 民航局飞行标准司明确:"无论是否造成后果,擅自开启应急舱门均构成行政违法。" 航空公司出具的维修报告显示,舱门液压系统重置、安全性能检测及航班延误损失共计12.7万元。 根据《民法典》第一千一百六十五条,陈立的过失行为导致财产损失,需承担全部赔偿责任。值得注意的是,保险公司通常将"擅自操作应急设备"列为免责条款,意味着所有损失需由个人承担。 尽管未造成人员伤亡,但《刑法》第一百一十四条"以危险方法危害公共安全罪"成为争议焦点。 2024年《最高人民法院关于审理危害民用航空安全刑事案件司法解释》明确:"在航空器运行期间或地面滑行阶段,擅自破坏应急设施,足以危及飞行安全的,可追究刑责。" 本案中,航班已完成降落但未停稳,滑行阶段的安全风险成为刑事立案的关键考量。 对比2019年上海虹桥机场同类事件,两起案例呈现显著差异:上海案中王某明知故犯,触发应急滑梯导致重大损失,被以危害公共安全罪判处有期徒刑1年;而昆明案中陈立的"无知者无畏",凸显了航空安全教育的普遍性缺失——中国民航局调查显示,63%的首次乘机旅客未认真观看安全演示,28%的乘客误将应急舱门视为"紧急逃生出口"而非"禁止操作设备"。 事件发酵后,民航局启动三项整改措施: 1、硬件升级:要求2025年底前所有在飞客机应急舱门加装"双因子解锁"系统,需同时按压密码键和拉动手柄,破解"单手柄误操作"漏洞; 2、教育强化:将"应急舱门操作后果"纳入登机前必看动画,采用3D模拟演示误操作导致的气压失衡风险; 3、责任公示:在应急舱门旁增设电子屏,实时显示"擅自开启将面临10-50万元赔偿"的警示,链接至中国裁判文书网同类案例。 陈立的行政处罚决定书在案发后第7天送达,拘留所的铁窗生涯让他终于理解安全须知里那句"您的座位靠近应急舱门,请仔细阅读操作说明"的分量。 当他在拘留所收看民航安全纪录片时,屏幕上闪过的应急滑梯弹出画面,与自己那天看见的滑行道阳光重叠,成为这辈子最深刻的安全警示。 事件收尾于陈立签署赔偿协议的时刻,12.7万元的欠条压得他手指发颤,他不知道的是,自己的案例已被写入民航安全培训教材,成为"非恶意误操作"的典型教案。 在这个航空出行普及的时代,当我们享受飞行便捷时,对专业领域的敬畏心显得尤为重要——那些印在安全须知上的条款,不是冰冷的文字,而是无数航空工程师为生命安全编织的防护网。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (无不良引导,文中均使用化名) 创作来源:澎湃新闻