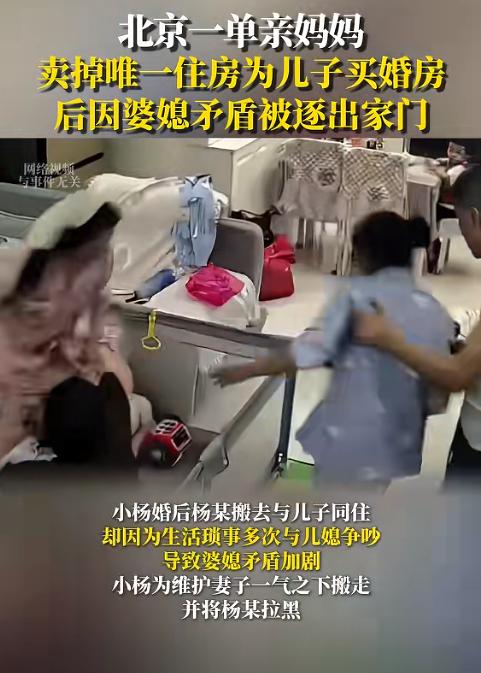

“养儿防老就是个笑话!”北京,女子为了让儿子顺利结婚,卖掉唯一的房产换370万给儿子买房,婚后与儿子同住。岂料,女子和儿媳合不来,三天两头吵架,儿子为维护妻子,带妻子搬了出去,并把母亲拉黑。直到3年后,儿子为了孩子想要回房产,要求母亲搬离。女子大怒,直接将儿子起诉至法院,要求其归还370万购房款,最终,法院的判决结果令人意外。 2017年深秋,北京西城区的老胡同里,52岁的杨华站在自家门前,看着墙上“拆”字发呆。 这套60平米的学区房,是她守了15年的家,也是丈夫去世后唯一的栖身之所,但儿子杨成的一通电话改变了一切:“妈,小雨怀孕了,我们想在北京安家。” 杨华:丈夫早逝,她靠会计工作独自抚养儿子,供他出国留学,耗尽积蓄。 2017年房价高涨,她咬咬牙签了卖房合同,370万房款全部转入儿子账户。“房产证写你名字吧,妈跟着你住就行。” 她对着视频里的儿子笑,没注意到准儿媳在镜头后皱起的眉头。 2019年婚礼现场,杨华看着房产证上“杨成”两个字,心里踏实了。 但婚后第三天,儿媳的抱怨就来了:“妈,您炒的菜太咸了。”“妈,婴儿房的窗帘颜色得换。”矛 盾像滚雪球般扩大,直到某天深夜,儿子抱着行李站在她房门口:“妈,我们先搬出去住,等您习惯了独居,再接您过来。” 三年后的2022年,杨成的电话终于打来,却不是嘘寒问暖:“妈,孩子该上学了,那套房是学区房,您搬出来吧。” 杨华盯着手机上的拉黑提示,突然想起三年来唯一的联系是法院传票——儿子起诉她腾房。 法庭上,杨成的代理律师振振有词:“根据《民法典》第657条,赠与合同成立且已完成登记,原告无权撤销。” 杨华攥紧卖房时的转账记录:“我卖了唯一的房,就是为了和儿子共同生活,现在他让我无家可归!” 她掏出日记本,里面记着2017年的对话:“成成说‘妈,您住主卧,将来给您养老’。” 法官翻动着证据材料,注意到关键细节:购房时双方未签订赠与协议,杨华的转账备注是“购房款”,且她保留了看房记录、装修合同等证据,证明自己有共同居住的合意。 2023年3月,海淀法院作出判决:“结合购房背景及当事人陈述,认定370万元为附条件借贷,现条件未成就,被告需返还借款。” 对比2020年上海王女士案,同样是母亲出资购房未留名,法院最终认定为赠与,区别在于王女士明确表示“给儿子结婚用”,而杨华的转账记录和聊天记录显示,她的出资以“共同生活”为前提。 这种“事实借贷”的认定,体现了司法对“养儿防老”传统的有限尊重。 2022年最高法发布的《婚姻家庭纠纷司法解释》第7条指出:“父母为子女购房出资,未明确表示赠与的,可认定为借贷。” 本案中,杨华的行为符合“以共同生活为目的的附条件出资”,法院通过举证责任分配,将举证责任归于接受出资方,最终支持了原告。 《民法典》第661条规定:“赠与可以附义务,受赠人不履行义务的,赠与人可以撤销赠与。” 本案中,虽然双方未书面约定,但杨华提供的微信记录、装修合同、居委会证明等形成证据链,证明其出资隐含“共同居住养老”的条件。 杨成未能证明该款项是纯粹赠与,因此承担不利后果。 值得注意的是,本案突破了“不动产登记即赠与”的表面形式,深入探究当事人真实合意。 法官在判决书中写道:“法律不否定父母对子女的付出,但亦需保护弱势群体的居住权益。当‘养儿防老’的朴素期待被现实击碎,司法应成为修复亲情的最后防线。” 判决生效后,杨成在执行和解书上签了字,他盯着银行账户里的370万欠款,想起母亲送他出国时在机场掉的眼泪,想起婚房装修时母亲蹲在地上擦地板的背影。 “其实我不是不孝顺,只是夹在妻子和母亲之间太难了。”他对着调解员叹气。 杨华用执行款买了套小户型,客厅墙上依然挂着儿子的毕业照。 她开始参加社区养老小组,学会了用手机视频通话,却再没主动联系过儿子。 这场耗时六年的纠纷,最终以法律判决结束,却在两人心里留下了永远的裂痕。 这起案件像一面棱镜,折射出中国家庭代际关系的深层矛盾。 当“养儿防老”遇上“核心家庭本位”,当亲情付出遇上产权制度,司法的每一次裁判都是对传统与现代的校准。 正如主审法官在结案陈词中所说:“法律能计算购房款的数额,却算不清母爱的重量。真正的和解,始于双方放下账本,重新看见彼此眼中的牵挂。” 在老龄化加剧的今天,此案为“父母出资购房”类纠纷提供了重要参考,清晰的书面约定、保留关键证据、尊重双方真实合意,才能避免亲情在利益博弈中支离破碎。 当杨华在新房里接通孙子的视频时,屏幕上的笑脸或许在提醒我们:世间最稳固的“养老房”,不在房产证上,而在彼此体谅的温情里。 对此,您怎么看,欢迎在评论区留言讨论! (文章为真实事件整理评述,无不良引导,文中均使用化名) 创作来源:长江云新闻