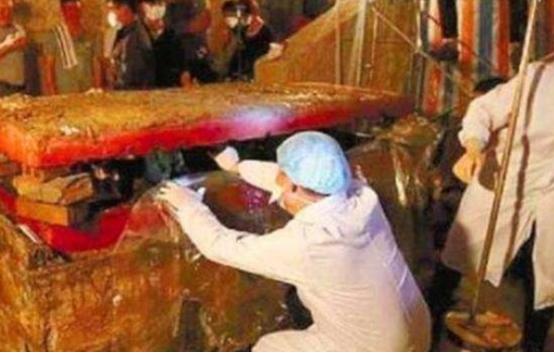

一天,考古队正挖掘古墓,忽然,一队员发现土中隐隐发光,以为有宝,没想到竟挖出家用的玻璃杯来。 1990年的春天,杭州城郊的半山镇石塘村一片宁静。这里的田野下,掩埋着无数历史的秘密。考古队已在此挖掘了数月,每天小心翼翼地清理着古墓中的泥土,期待着新的发现。 那是一个阳光明媚的上午,考古队员张明正跪在地上,用小铲子细致地刮动着墓室内的土层。突然,一道微弱的反光从土中闪烁而出,引起了他的注意。 "等一下,这里有东西!"张明放下铲子,拿起小毛刷开始轻轻拂去表面的浮土。随着更多的泥土被清理,反光越来越明显。 "可能是玉器或者铜镜?"队长王教授走过来,弯下腰仔细观察着。 张明继续耐心地一点点清理,生怕损坏这件可能的珍贵文物。半小时后,一个杯状物的轮廓渐渐显现出来。又过了一小时,当最后一点泥土被清除,整个考古队都惊呆了。 "这...这不是现代玻璃杯吗?"年轻的实习生小李忍不住脱口而出。 确实,眼前这个出土的器物,杯口微敞,杯壁斜直,下部还有一个精巧的"收腰"设计,整体呈现喇叭状——与现代人餐桌上常见的玻璃杯几乎一模一样! "怎么可能?这里是战国时期的墓葬啊!"王教授皱起了眉头,仔细端详着这个透明的杯子。在阳光下,它呈现出淡淡的琥珀色,表面光洁异常。 "会不是是后人挖过这个墓,把现代物品带进来了?"另一位队员提出猜测。 王教授摇摇头:"墓室土层完整,没有被扰动的迹象。"他小心翼翼地捧起杯子,转向光线更好的方向,"看这个质地...我怀疑这不是普通玻璃,而是水晶。" 考古队立即暂停了挖掘工作,将这件神秘的"玻璃杯"带回实验室进行检测。经过一系列严格的鉴定程序,结果让所有人都大吃一惊——这确实是一件战国中晚期的文物,由一整块高纯度水晶精心雕琢而成! 更令人惊叹的是,这只水晶杯不仅是目前出土的最早的水晶杯,也是唯一的一件,更是所有已发现的早期水晶制品中体积最大的一件。它的存在,彻底颠覆了人们对战国时期工艺水平的认知。 随着战国水晶杯的发现,一段尘封两千多年的历史被重新唤醒。通过对墓葬结构和随葬品的分析,考古学家逐渐拼凑出了这只神奇水晶杯背后的故事。 这座古墓修建于公元前306年前后,正是楚国灭掉越国,统治杭州地区的时期。墓主人很可能是楚国派驻到余杭(今杭州)地区的一位高级官员。想象一下,在两千多年前的宴会上,这位高官手持这只精美的水晶杯,品尝着美酒,招待宾客,展示着自己的权势与财富。 "这位墓主人一定非富即贵,"文物专家李教授在研究室里一边检查着水晶杯,一边说,"在当时,能够拥有这样一件工艺品,绝非普通人所能企及。" 水晶杯最令人称奇的是它的人体工学设计。杯身上部宽大,下部收窄,形成了一个精巧的"收腰"。这种设计使得持杯者可以稳稳地握住杯身,不易滑落,也不会因为盛满液体而感到沉重。这种设计理念与现代玻璃杯几乎完全一致,难怪会被称为"最具穿越感"的文物。 然而,这只看似简单的水晶杯背后,却藏着三个至今未解的谜团。 第一个谜团关于材料来源。这只杯子采用的是品质极高的水晶原料,纯净度惊人。"即使在今天,找到这样纯净的水晶原料也不容易,"材料学专家张博士解释道,"战国时期是如何获得这种材料的?是本地开采还是通过贸易获得?如果是进口材料,又是如何在当时交通条件极为有限的情况下,运输到杭州地区的?" 第二个谜团是关于加工技术。水晶的硬度达到了摩氏硬度7级,相当于现代钢铁锉刀的硬度。在没有电动工具的古代,仅凭人力如何加工如此坚硬的材料?更令人费解的是,这只杯子还是上宽下窄的喇叭形,如何从一整块水晶中掏空内部? "可能使用了类似加工玉器的'管钻法',"一位古代工艺研究专家推测,"也可能使用了金刚砂磨削技术,但具体过程我们还无法确定。" 第三个谜团是内壁的抛光问题。杯子内壁光滑如镜,没有任何加工痕迹。考虑到杯口较小,普通成年人的手根本伸不进去,古人是如何将内壁打磨得如此完美? 在杭州博物馆的展柜里,这只水晶杯安静地躺着,在灯光下散发着柔和的琥珀色光芒。每天,成百上千的参观者驻足观看,惊叹于古人的智慧与工艺。这件小小的水晶杯,不仅是战国时期高超技艺的见证,也是审美与实用设计永恒性的象征。