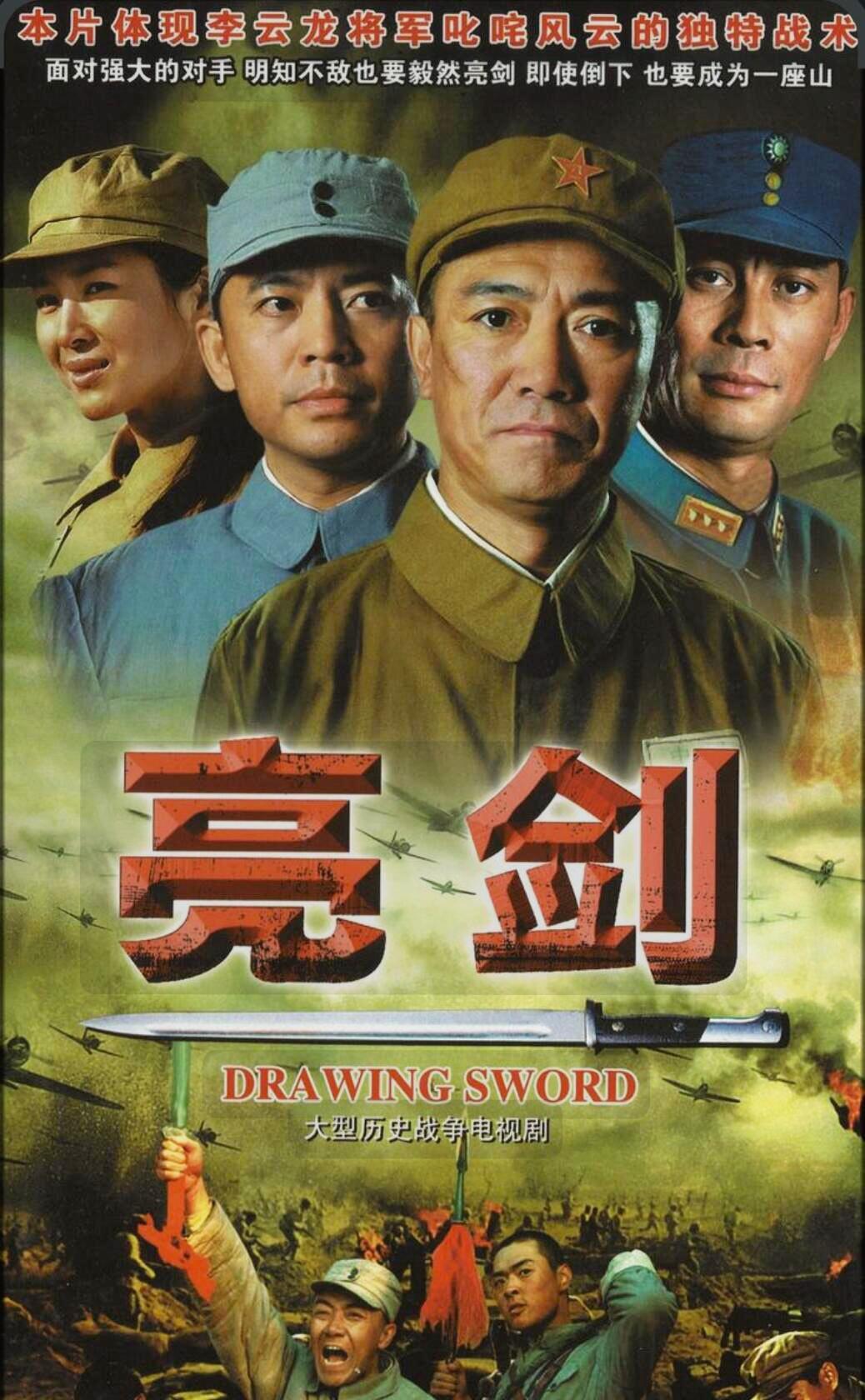

鲜活立体的人物塑造 李云龙的反传统英雄形象:与传统“高大全”的英雄不同,李云龙粗犷、草根、满口粗话,甚至有些“匪气”。这种不完美却真实的性格(如“老子打得就是精锐”“二营长,你的意大利炮呢?”)让观众觉得他更像一个活生生的人,而非符号化的英雄。 李幼斌的演技加持:李幼斌将李云龙的豪爽、狡黠、血性与铁汉柔情演绎得淋漓尽致,赋予角色极强的生命力。他的表情、台词节奏(如标志性的沙哑嗓音)都成为角色不可替代的标签。 配角群像的丰满:赵刚的儒雅与原则、楚云飞的亦敌亦友、和尚的忠诚、张大彪的勇猛等角色各具特色,共同构建了真实的人物关系网。 紧凑热血的剧情设计 战争场面的真实感:相比同期抗日剧的浮夸,《亮剑》的战斗戏注重战术细节(如伏击、迂回、火力分配),虽受成本限制,但依然拍出了悲壮感(如骑兵连冲锋、平安县城之战)。 “爽感”与悲壮并存:剧情节奏明快,既有以弱胜强的畅快(如李云龙多次出奇制胜),也有惨烈牺牲的悲情(如和尚之死),情感冲击力极强。 对战争与人性的反思:剧中不回避战争的残酷性,如百姓的苦难、战友的牺牲,甚至对“亮剑精神”的辩证讨论(“明知不敌,也要亮剑”背后的代价)。 真实的历史氛围与细节 历史背景的扎实感:从八路军、国军到日军,各方势力的刻画相对客观(如楚云飞的角色未片面贬低),对抗日战争中的合作与矛盾有一定呈现。 接地气的台词与场景:剧中语言风格粗粝真实(如“你他娘的真是个人才”),道具、服装虽不精致,却符合艰苦抗战的环境设定,避免了“抗日神剧”的悬浮感。 民族精神与情感共鸣 “亮剑精神”的感染力:剧中强调的“狭路相逢勇者胜”的精神,契合中国人对坚韧不屈的民族性格的认同,成为激励观众的符号。 家国情怀与兄弟情义:李云龙与战友的生死之交(如为和尚报仇)、对家国的忠诚,唤醒了观众对英雄主义的朴素向往。 悲壮底色下的乐观:尽管战争残酷,但剧中不乏幽默桥段(如李云龙“坑蒙拐骗”要手榴弹),展现了革命乐观主义精神。 时代背景与文化现象 抗日剧热潮中的精品:2005年前后,抗日题材剧因政策推动大量涌现,但《亮剑》凭借高质量脱颖而出,成为标杆。 社会情绪的契合:剧中不畏强敌、敢于斗争的精神,暗合了当时中国崛起过程中民众的民族自信心需求。 经典台词与网络传播:大量台词(如“意大利炮”“平安格勒战役”)被网友二次创作,形成“梗文化”,持续维持热度。 对比与遗憾的加成 后续翻拍的反衬:新版《亮剑》因过度偶像化、剧情魔改遭吐槽,进一步凸显了李幼斌版的经典地位。 “不完美”的真实感:尽管存在历史细节瑕疵(如武器穿帮),但观众更包容其“粗粝的真实”,而非精致的虚假。 《亮剑》的成功,本质在于它用真实的人物、热血的叙事和朴素的价值观,触动了观众对英雄的想象、对历史的敬畏以及对民族精神的共鸣。李幼斌版的李云龙,不仅是一个角色,更成为一种文化符号,承载了人们对那个时代复杂而深刻的情感记忆