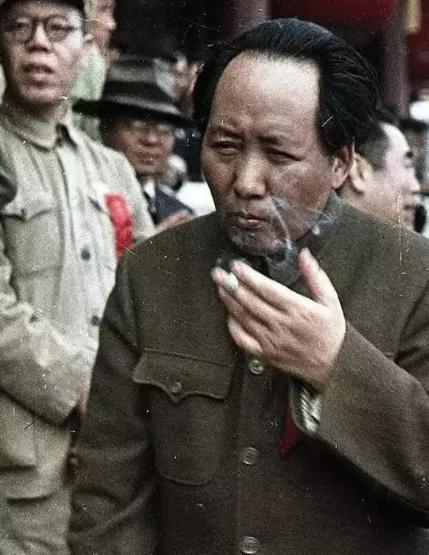

毛主席博物馆抽烟,陈毅提醒:这里禁止吸烟。主席赶紧吸了两口烟,说了四个字大家哈哈大笑 如果您喜欢我们的内容,麻烦顺手点击一下右上角的「关注」,方便日后随时参与讨论、分享观点,感谢您的支持呀! 毛主席平时烟瘾很大,可就在一次博物馆参观时,老朋友陈毅突然提醒:这里不能吸烟。 主席吸了两口,把烟掐了,说了四个字,让身边人都笑了。 这段小插曲,不但让大家看到了一代伟人的烟瘾,也能让我们体会到那个年代规矩和习惯的碰撞。 1950年代初的北京,博物馆这种场所并不像今天这样常见。那时不少文物都在新中国成立后才陆续整理进馆。 毛主席忙于国事,但每当外地有代表或老友来京,常会抽空带大家看看这些新整理出来的珍贵文物。 对于像毛主席这样的人物,平时日理万机,难得有机会放松,抽支烟成了缓解紧张的一种习惯。 了解主席的人都知道,他的烟瘾确实不小。从青年时代开始,到晚年几乎一直烟不离手。 主席年轻时在湖南考察农村,老乡递什么烟他都不推辞;到井冈山和延安,物资匮乏,能抽上一口就已经很满足了。 建国以后,烟盒里装的多是“中华”或“熊猫”,但偶尔条件有限,他也不计较,只要能提神就行。 有一次,毛主席带着陈毅和几位同志参观新开放的博物馆。那天大家心情都不错,正是北京的秋天,空气干燥、阳光温暖。 展厅里展示着从全国各地收集来的文物,有瓷器、青铜,也有一些古代书画。主席边走边看,偶尔向讲解员提几个问题,现场气氛轻松自然。 讲解员认真介绍文物的时候,毛主席下意识地从兜里掏出烟盒,点燃一支烟。淡淡的烟雾在展厅里飘开,讲解员下意识地看了眼墙上的提示牌——“请勿吸烟”。 他犹豫着要不要提醒主席,可又怕扫了大家的兴。正在这时,站在一旁的陈毅元帅走上前,轻声对主席说:“主席,这里禁止吸烟。” 主席听后微微一愣,低头看了看自己手里的烟头,又瞅了一眼墙上的提示牌。 其实,主席也知道现在博物馆里的文物多是怕烟火和灰尘,不能随便冒险。可烟瘾上来时,有时真顾不上太多讲究。 这时候,全场的目光都聚到了主席身上。身边工作人员、讲解员甚至一旁的来访代表,都有点担心主席是不是会不高兴。 主席低头想了想,笑着深吸了两口,然后一边把烟掐灭,一边用湖南口音说了四个字:“下不为例!” 这四个字其实是很多老北京、老干部常说的话,意思是“这回错了,以后不这样了”。 主席说得很轻松,既没有尴尬,也没有为难人,反而用自嘲化解了场面上的小矛盾。 大家一听,忍不住都笑了起来。气氛轻松了,连原本有些紧张的讲解员都跟着松了口气。 陈毅和主席的交情是几十年老朋友。陈毅为人正直、说话风趣,对主席既敬重又熟悉。 他敢于直接提醒主席“这里不能抽烟”,其实也是因为心里清楚,两人之间从没有什么隔阂。 主席也并不觉得有失身份,反而很自然地接受了提醒。 后来陪同参观的人回忆起来,都说主席用四个字巧妙解了围,让大家感受到一种领导人也能自省、也会犯小错、也懂得幽默的气质。 身边的干部们觉得,这样的领袖更亲切,更像身边人,而不是高高在上的“大人物”。 其实,毛主席生活里这样的小细节很多。年轻时他也曾在重庆与蒋介石谈判,为了表现尊重,一根烟都不抽。 到了晚年,身体每况愈下,医生和身边工作人员都苦口婆心地劝他戒烟。 他最后两年,真的做到了彻底戒烟。这对于一个烟龄几十年的人来说,实在不容易。 在那个年代,很多人刚开始习惯公共场所的新规矩。尤其是文物保护意识刚刚兴起时,不少干部和群众习惯还没转变。 陈毅元帅看到主席抽烟,其实是“帮忙”,既提醒主席注意规矩,也帮讲解员化解难题。 类似的情景在新中国成立初期并不罕见。主席曾多次在重要场合主动遵守规定,不因个人身份特殊而搞“例外”。 有一次外交场合,身边人都以为主席会像以往一样吸烟,但主席一看是禁烟场所,索性把烟盒收起来。 回到家时,反而幽默地自我调侃:“抽烟这事儿,得看地方。” 很多老干部私下也说,陈毅是个特别能说会道的人,和主席相处时最喜欢说俏皮话。 有一次陈毅跟主席说:“主席,您这一根烟要是抽下去,全国人民看见可都要学您啊!” 主席回头看了看大家,笑着点点头,说:“那我以后得收敛收敛。” 这样的氛围让规矩变得更容易被接受,也让干部之间的关系更加融洽。 很多时候,规矩不是靠生硬的命令维持,而是在日常的点滴中,用善意和提醒让人们慢慢适应。 后来,那个博物馆也成了老同志聚会、休息的地方。 有人路过还会指着某个角落说:“当年主席就在那儿掐过烟头,说‘下不为例’。”这句话成了大家回忆起那段岁月的温暖谈资。 博物馆里一支烟,一个幽默的承诺,不仅让人在规则面前看到了伟人的真实,也见证了那个年代人与人之间那份平等和温情。