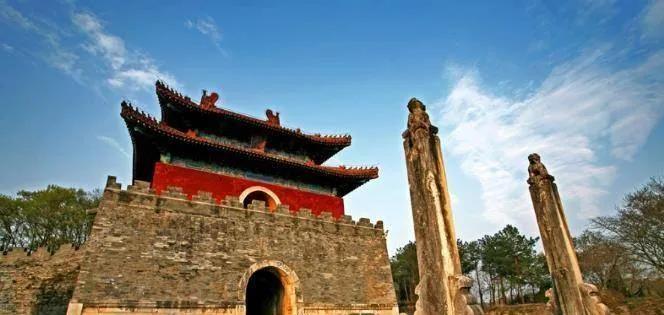

朱元璋临死前下了一道让人后背发凉的命令,46个活生生的妃子,要陪他一起埋进黄土,这事没人敢反抗,哪怕是哭,也只能低声抽噎,更诡异的是,他死的那天,南京城的十三个城门同时抬出棺材,谁也不知道哪一具才是真正的皇帝,这场葬礼,从头到尾,藏着太多不能说的秘密。 明太祖朱元璋,一生杀伐果决,扫荡群雄,打下大明江山,他活着的时候没人敢造次,死了之后,他还要确保地下世界同样服服帖帖,临终之前,他留下密诏,让没有生育过孩子的妃子陪葬,宫女也不能放过。 据《明史》记载,光是妃嫔就有46人被列入殉葬名单,加上一批年纪轻的宫人,这场人殉规模,是整个明朝最夸张的一次。 这些女人,大多年轻漂亮,有些是来自蒙古和朝鲜的贡女,有些是地方官员进献的才人,在后宫没出头的机会,成了陪葬的首选,她们被通知说太祖驾崩,要“以礼送行”,什么礼?缢死、灌水银、甚至活埋。 据《南都文献》记载,朱元璋殡葬前夕,这些妃子被带入一间大殿,屋梁上早已挂好一根根白绫,殿内地面铺着厚厚的席子和锦被,像是准备迎接一场盛宴。 但实际上,是死亡的宴席,她们一边被劝说“为太祖尽忠”,一边被宫人抬上木床,脖子上套绳,床板抽走,就这样一批一批被勒死。 传说中,有的宫人试图逃跑,被守卫当场斩首;还有的不肯就范,被灌下水银,南京地区考古队在2016年扫描明孝陵地宫时,确实发现多具女性遗骸,其中不少骨骼蜷缩,腿部呈“八”字状,有水银残留,正应证了史料中提到的灌水银殉葬。 有一个叫张氏的美人是个例外,她在朱元璋病重期间照顾过他,还给他生了个女儿,算是有了情分,她被赦免没殉葬,但也被送出宫,从此销声匿迹,其他人,就没那么幸运。 有几个宫女,死前大喊“我不愿死”,结果被守卫直接捆住,拖到墓地活埋,后来锦衣卫为了防止走漏风声,对这些人都说她们“自愿为皇殉死”,实则家中可能被允诺升官受赏。 最让人胆寒的,是朱元璋下葬那天,南京十三个城门同时抬出棺材,宫中兵马分道而行,全城百姓都看傻了眼,这个法子后来被叫做“迷魂阵”。 真正的棺材到底走哪一门,没人知道,有人说从午门出了城,有人说是从东华门,史料记载,“发引诸门,各具棺柩”,这些假棺材和真棺材一模一样,连随行的随葬品也仿制得惟妙惟肖,目的只有一个——防盗墓。 负责这场行动的,是当时最信得过的锦衣卫与内宫亲兵,所有运送人员都被带去“封口”,也就是永远消失,包括建陵工匠、抬棺力夫、入地宫的士兵,几千人都被秘密处理。 朱元璋死后的葬礼,比登基还讲排场,朱允炆当时刚继位,只用了七天就办完葬礼,有说法是他根本没守孝,尸体进棺后第二天就下葬,这么急,是怕各地藩王借奔丧之名图谋不轨。 最不满的,是燕王朱棣。后来发动靖难之役,也有人说就是因为这口气没咽下去,自己老爸刚死,侄子连个正式吊唁都没给时间。 朱元璋的殉葬制度,实际上是学了元朝那一套,元朝贵族死后常有殉葬人随行,而朱元璋出身草根,对这些规矩非常执着。 他觉得只有把后宫一并带走,到了地下才能继续称王称霸,朱棣继位后也照做,只不过人数没朱元璋那么夸张。直到英宗朱祁镇在位时,殉葬才被正式废除。 但据《李朝实录》记载,朝鲜派入大明的进贡女子中,有人在明朝皇帝驾崩后“自请陪葬”,实则恐怕是被逼无奈。 2016年南京文物局对明孝陵进行地下探测,在一处偏殿下发现四十多具女性遗骸,初步判断就是朱元璋殉葬的妃嫔。 她们大多骨骼细小,部分头骨有轻微创痕,有的指骨错位,说明临死前极力挣扎,骨骼表面残留微量水银,也间接支持了灌水银防腐的说法。 这些女人的名字,早已在历史中被抹去,墓志铭里也没有她们的位置,她们不属于任何嫔位系统,只是“大明太祖之殉”。 修建明孝陵的事更不是普通工程。据《明太祖实录》记载,这座陵寝用了六年时间修建,动员三万余人,花费白银百万。 陵区设计极为复杂,正门通往虚墓道,真正的地宫藏于山腹之下,四周用石条封死。朱元璋生前怕死,更怕死后安宁被打扰。 迷魂阵、灭口、深埋、水银,都只是为了让他的棺材没人能找到,到了今天,真正的地宫入口,考古队也没敢打开,因为朱元璋下令:地宫一开,大明气运断绝。 明朝前期的统治气氛,就是靠这种铁血维系,活人陪葬,是最直接的体现,后宫没有生育的妃子,活着也难得宠爱,死了只能算“物品”,这些妃子从入宫那一刻起命运就不属于自己了。陪葬,只是她们最后一次“为皇效忠”。 朱元璋在世时铁腕治国,死后也不放手,他留下的这座陵墓,建在南京紫金山下,是帝王陵寝中的“绝对禁地”。 陵园庄严气派,但地宫之下,那些被迫随行的女人,才是真正的守陵人,她们没有碑文,没有画像,只有沉默的骨灰,和一点点残留在水银中的痛苦记忆。 参考资料: 《明史》,中华书局,1974年版