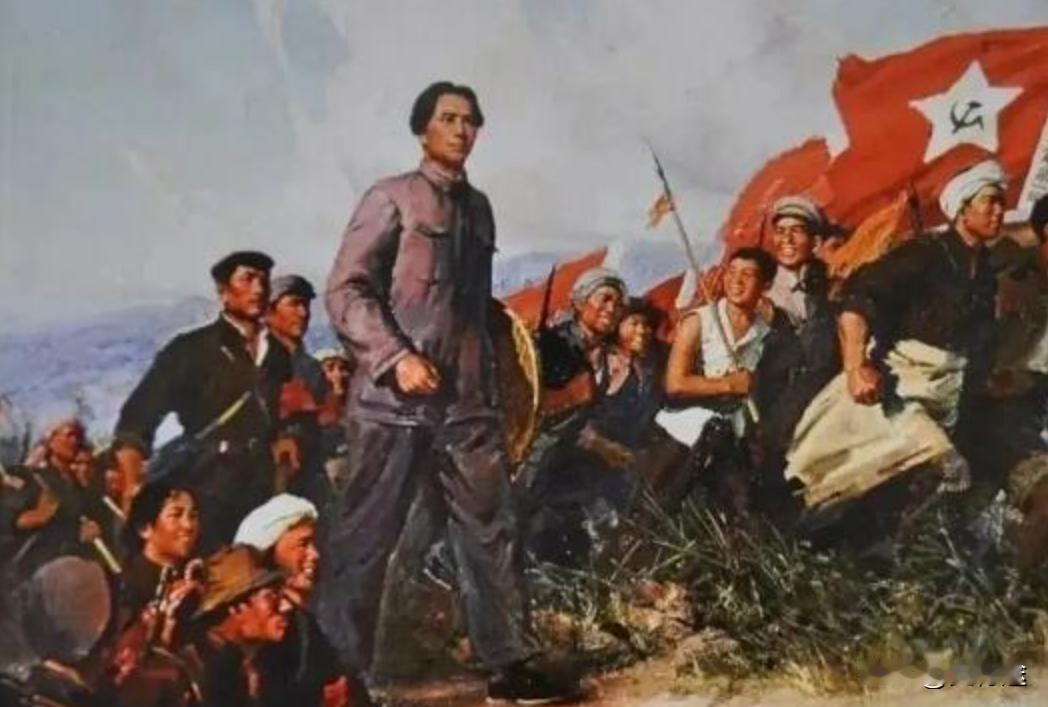

秋收起义鼎鼎大名的五虎上将最终的人生结局是什么? 秋收起义的枪声划破湘赣边界的清晨,雾气在稻田上缓缓升腾,年轻的工农武装在山垅间集结。 毛泽东带领的队伍正于此刻展开一场不同以往的尝试:以农民为主体,发动革命。 其时参与者大多出身平凡,军衔微末,却在硝烟与泥泞中孕育出日后共和国的脊梁。陈士榘、陈伯钧、宋任穷、张宗逊、黄永胜这五位后来肩负上将军衔的将领,便从那一幕稻浪翻滚的秋天启程,踏上漫长而壮阔的革命征程。 雨后的钟祥街巷泥泞不堪,陈士榘执拗地背起药箱,跟随警卫团南下。 队伍在奇峰突兀的罗霄山脉转进,枪火映照稻田,稻梗燃烧的灰烬随山风扑向天空,陈士榘在动荡中完成政治转变,于三湾改编誓词前郑重宣誓。 数年后,教导营布设渡桥横跨赤水,霜夜河面冷雾蒸腾,他蹲守岸边检视绳索,确保后队顺利通行;草地长途跋涉时,又充当设营司令,从勘察水源到支锅埋锅,一个环节都不敢疏忽。 平型关硝烟滚滚,他在山间石坎上用枝叶掩蔽观察点,凭精准测距圈定伏击区。 华东战场风云际会,他与唐亮统摄西线兵团,寒风中指挥席卷鲁中平原的突击,解放后又在工程兵序列深耕二十三载,于密林与荒漠绘制坑道与公路的蓝图,把战地工兵精神延伸进和平年代的钢筋混凝土。 四川达县城门外,清晨钟声与山雨并落时,陈伯钧翻阅《吴子兵法》,泥迹爬满书页。 黄埔武汉分校课堂上,学员们围着黑板辩论平原突击与山地游击的优劣,他的墨笔划出整齐的作业图表。 南昌风云骤起,他与同窗趁夜撤离,马灯摇曳在赣水浅滩,未及会合义军却赶上湖南方向的新号角。秋收队伍里,他领着三十余人的小排攀上萍乡坳口,拂晓时分农民自卫军的铜锣回响山谷,弹雨击碎枯叶,他与毛泽东同在屋檐下轮流警戒,闻鸡啼即刻奔赴主力。 长征途中,担任军团参谋长的他用竹枝在泥地上绘制行军路线,与红四方面军会合后因反对张国焘而受挫。延安窑洞灯火下,他研讨游击战袭击与埋伏的机动原则,手稿墨香与油灯味交织,被毛泽东批注数行肯定。 辽河封冻的冬夜,他在合江军区编练地方武装,雪里敲打棉帐。 解放长春后,他于南京军事学院讲坛展开现代战役学概论,粉笔划线清晰有力,课堂回荡笃实的川腔。 浏阳河畔的竹林掩映土屋,宋任穷在稻草灯下抄写兄长遗留的党章抚慰少年心灵。 农家少年扛笔杆亦举火枪,被选为工农义勇队党代表,带着粗布臂章奔走乡间。 南昌方向烟消云散,他将队伍带往文家市,汗水浸湿布鞋,灰道扬起尘雾。 起义余部整编后,他在队列最末背着公文箱,记录供给数字与伤亡名单。改名一事只在星夜简短完成,伍中豪口误念出新名时,竹声飒飒,意涵自生。 干部团跋涉雪峰,团旗边缘裂痕随风卷动,他与陈赓在垭口盘踞三昼夜,护卫后续纵队。 陕北黄土丘陵上,任职红二十八军政委期间,他在暖炕上与刘志丹商讨兵站系统;猎猎北风中,马蹄声与硝烟搅作尘暴,他于青化砭谷口迎击骑兵。 抗战岁月里,汤恩伯设宴寒暄,他从容阐述连队建支部的经验,国民党将领触杯顿首称奇。 华北平原则黄昏,二纵队营火连成光带,他与陈再道商议夜袭图纸;滇中山岭雨雾沉沉,四兵团旗帜插上崇山,云南解放序幕就此拉开。 新中国机器轰鸣的厂房中,第三机械工业部的文件签字端正,笔锋暗藏从战场淬炼出的坚毅。 渭水残阳映红高粱穗,张宗逊背着黄埔校旗跨出关中平原。 武汉江面水汽蒸腾,他在警卫团训练场指挥队列,连队口令在长江晚风中回荡。 秋收队伍撤向井冈,他以连长身份分配给特务连,与罗荣桓同盖一条粗毯,夜寒露重尚能共谈家乡姜太公垂钓旧事。 黄洋界晨雾漫卷,他率突击分队掩护军官团撤离隘口;赣江氤氲的午后,他代萧克统摄红十二军,木桩土垒间调度部队。 长征陡坡绵延,他领红四师穿行洛党河谷,与黄克诚并肩调兵。 会师后站定川西草地,眉梢写尽风霜,仍在军帐内誓言反对张国焘分裂企图。 对日作战八年,他主掌三五八旅,三边原野枪声经年不息。 西北解放战事密集,他与彭德怀运筹吕梁山,冷月下滚滚炮声穿透松林。 建国伊始,西北荒原上动员大会旗帜猎猎,他着手后勤体系重塑,总后勤部办公桌铺开骆驼皮地图,路线标注直通戈壁与昆仑。 咸宁雨棹轻摇,黄永胜幼年赤脚踏泥坎,被饥荒与税差鞭策背井离乡。 通山地区农军集结时,他背着木杆枪参加本地秋收行动。 毛泽东笑称名字中含钱不吉,他遂改名永胜,寓意胜利一路相随。 井冈山密林里,他腰插土枪,短促冲锋号划破山谷。 鄂豫皖交界的血战后,二十二岁的青年已升任红军师长,指挥旗帜在寒风中烈烈。 长征胜利抵达甘孜,他在石板前立下誓言,再领部下西走桂北。 敌后苦战期间,他策划热辽地区十数次突围,以有限火力对抗敌军重装。辽沈战役前夕担任第六纵队指挥,夜半勘察阵地,破晓炮火连绵。 平津和平解放的列车驶入关内,他站在车厢门口望着皑皑雪景,记录下胜利的细节。 新中国南疆海风翻涌,他常驻广州,调度华南沿海防线,热带雨林中的巡察笔迹见证边境公路的铺设。

评论列表