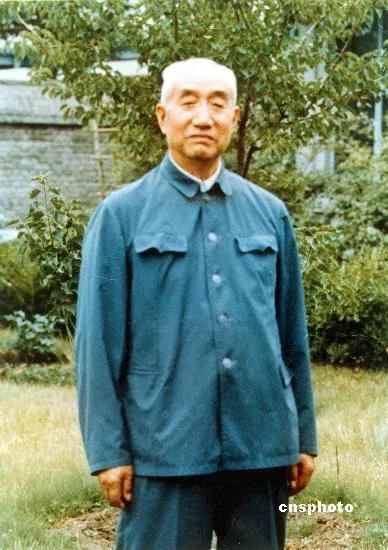

1988年夏天,洪学智和秦基伟站在徐向前家门前,手里提着个工具箱,两人原本是来探望这位离休元帅,但为了带什么礼物,两位将军琢磨了好几天,怕送贵重了,老元帅发脾气;怕空着手去,又太不像话,最终这个工具箱,成了他们之间一场难解又温情的选择。 八十年代末的北京西郊,一栋普通居民楼里住着一位与众不同的离休干部。 客厅里摆着七十年代的老式木沙发,餐桌上常年放着咸菜罐子,阳台上堆着修补过多次的搪瓷脸盆。 这里就是开国元帅徐向前的家,此时距离他卸任国防部长已有两年,但这位老军人依然保持着战争年代养成的节俭作风。 洪学智和秦基伟两位将军站在楼道里犯难,他们手里提着个铝合金箱子,这是总后勤部最新研发的多功能工具箱。 三天前两人就商量着要探望老首长,却在准备礼物时犯了愁——前几年有位干部拎着点心上门,被徐帅训斥"搞特殊化"。 去年有人送来进口咖啡,直接被退回后勤部。最终想到徐帅爱修家电的习惯,这才从军械研究所找来套工具样品。 徐家大门打开时,老元帅正在阳台摆弄台老式收音机。看到工具箱里整齐排列的扳手、螺丝刀和测电笔,老人眼睛发亮,当场拆开试用。 这把德国进口的尖嘴钳刚好能伸进电风扇转轴缝隙,瑞士军刀上的小锉刀正适合打磨接触不良的插头。看着老首长兴致勃勃地研究工具,两位访客悬着的心才放下来。 这套工具箱后来成为徐家的"万能百宝箱"。 客厅吊灯线路老化,徐帅踩着凳子自己换电线。卫生间水管漏水,他用生胶带缠了三圈继续用。 有次女儿徐鲁溪带来台新微波炉,老元帅硬是让勤务兵退了货:"我那煤油炉修修还能用二十年。"就连家里用了三十年的樟木箱,锁扣坏了都是他亲手焊的。 在部队系统里,这个故事渐渐传为美谈。总后勤部将这种工具箱列入单兵装备,官兵们维修枪械车辆时都夸设计合理。 洪学智在某次全军后勤会议上特意提到:"给老首长送工具这事,教会我们什么叫雪中送炭。"不过很少有人知道,徐帅晚年最珍视的并非工具本身——每次有老部下造访,他总要指着工具箱说:"这是老战友们懂我的证明。" 徐家的节俭不止体现在物件上,早餐永远是小米粥配咸菜,中晚餐多是豆腐青菜,逢年过节才见点荤腥。 老伴黄杰有手缝补绝活,能把破洞毛衣改成毛背心,旧窗帘布拼成沙发套。有年冬天暖气管道改造,物业要给老干部家装新式暖气片,徐帅摆摆手:"我这蜂窝煤炉子暖和着呢,别浪费国家资源。" 1990年病重期间,徐帅坚持住普通病房,拒绝使用进口药品。临终前特别嘱咐将部分抚恤金转赠给警卫员患病的儿子,剩余存款全部作为党费上交。整理遗物时,工作人员发现他常穿的中山装肘部打着补丁,工具箱里每件工具都擦得锃亮,分门别类收在绒布格子里。 如今军事博物馆里陈列着同款工具箱,说明牌上写着"我军首代多功能维修装备"。来看展的老兵们总会驻足良久,他们知道这些冷冰冰的金属工具背后,藏着段关于理解与尊重的温暖往事。就像徐帅生前常说的那句:"东西要用在刀刃上,情分要记在心坎里。" 信源: 1.《徐向前传》(当代中国出版社) 2.《洪学智回忆录》(解放军出版社) 3.《人民日报》1989年12月7日刊《老帅的家风》 4. 中国人民革命军事博物馆展品说明 5.《新中国十大元帅纪事》(中央文献出版社)