1935年10月18日深夜,陕北吴起的一户老乡家里,一碗热气腾腾的羊肉面摆在土炕上,毛泽东坐在一盏煤油灯下,吃了三碗,头也没抬,他对身边人说:“一年了,还是头一回吃得这么香。”外头寒风凛冽,屋里却暖得很,但没人知道,就在这碗面之后,他决定了红军接下来的路。

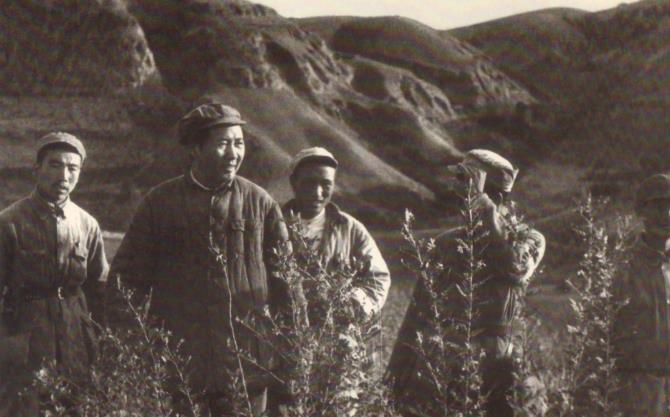

那晚,红军一路从甘肃过来,翻山越岭,天黑时到了吴起县张湾子村,这里山高路陡,村子偏得很。

前头探路的战士敲开一户姓张的人家门,客气地说要借住一晚,屋主叫张廷杰,是个实在人,一听是红军,二话不说,把儿子的窑洞让了出来。

他媳妇侯孝俊听说还要做饭,就进灶房翻出一包羊肉臊子,那是他们一家准备留着过中秋吃的,存了快一个月,哪舍得吃?她咬咬牙,还是拿出来了。

剁荞面一条条下锅,羊肉臊子在锅里咕嘟咕嘟翻滚,香得整个窑洞里都能闻见。

面端上来,毛泽东吃得快,第一碗下肚没出声,第二碗吃到一半,才抬头笑着说:“真香。”第三碗吃完,他搁下筷子,感慨了一句:“陕北是个好地方。”

吃完面,屋里灯还亮着,几位首长围在木桌旁,拿出地图,压着角,指指点点说着什么。

张廷杰听不清,只看见那位吃面最多的首长,不停地在纸上写写画画,后来才知道,那人是毛泽东。

那晚他们商量的,是下一步的战略,怎么在陕北站住脚,怎么让红军不再跑,而是扎根。

张家人不懂这些,他们只是觉得这帮红军讲理,规矩,第二天一早,张廷杰起床一看,战士们走得干干净净,炕上叠着被,灶台擦得明亮。

窑洞里还留了个热水壶,冒着丝丝热气,他走到门口,整个村子安安静静,红军已经悄悄上路了。

那时候,没人知道来过的是谁,张廷杰也没多问,他只记得那晚有个人吃了三大碗面,说了一句“香”。

29年后,1964年,张廷杰的儿子张瑞生已经三十多岁了,一天,一个穿军装的老人回到村里,问起当年借住的事。

他自我介绍说叫陈昌奉,是毛主席的警卫员,他指着旧窑洞说:“那年10月,主席就住在这儿。”张瑞生听完,愣了好几分钟。

他把这事告诉了父母,张廷杰和侯孝俊听了只是低声说:“没想到,是他。”

这事他们一家从没向外人提过,张廷杰说:“咱是庄稼人,做事凭良心,那时候人家是打仗走投无路才来借宿,咱能帮一把就帮一把。”

可后来这窑洞就出名了,村里来了文物部门的人,说这是毛主席当年借宿过的地方,要保护起来。

窑洞没动,里面的方桌、煤油灯都保留下来,连那口老灶台也没拆,张瑞生成了守窑人,每天打扫干净,有游客来了,他就站在门口说:“我爸妈给毛主席做过饭,他吃了三碗。”

游客问:“哪年哪月的事?”

他说:“1935年,十月十八。”.

有一次,有个记者来采访他,问他记不记得毛主席长什么样,他摇摇头说:“那时候我才五岁,谁记得清啊?但那三碗面,是我娘亲手做的,这我记得。”

其实那天夜里不只是吃饭,还干了件大事,毛泽东和中央几位常委就在这窑洞里,商量怎么打吴起镇这场仗。

敌人从背后追得紧,他决定来个“切尾巴”,把后头追兵打掉,几天后,红军打赢了“切尾巴战役”,把敌人甩在了后面,也算是真正站稳了脚。

毛泽东说:“红军到陕北,就像种子落在地里,能发芽。”

后来张湾子村建了旅游点,叫“毛主席旧居”,来的人多了,村子也热闹了,张瑞生还组织村里人种山桃、养香菇,日子一天天好起来。

他常跟人说:“我们村出名,不是因为面,是因为那晚发生的事。”

有人问他:“你爸那天做的面是什么味?”

他咧嘴一笑:“香着呢,羊肉香,荞面香,还有红军的味。”

参考资料:《毛泽东在陕北的日子》,人民日报出版社,2006年版。