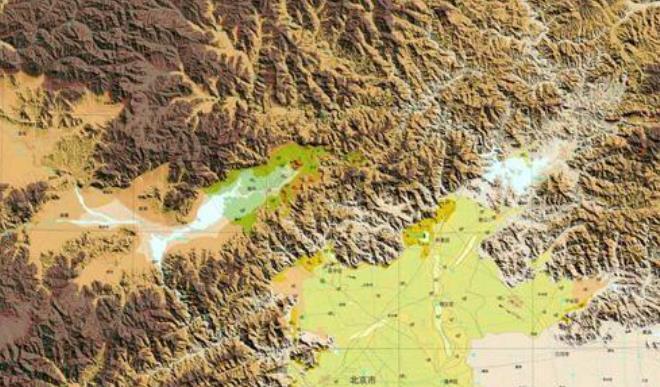

1949年新中国成立之际,11个城市竞选首都,西安一票之差落选,北京成了首都。 1945年抗日战争胜利后,中国面临着国家重建与政权更迭的历史转折,随着解放战争节节推进,中国共产党领导的新政权即将诞生,首都选址成为关乎国运的重大议题。 从东北的哈尔滨到西北的西安,从江南的南京到西南的重庆,全国11座城市进入候选名单,每座城市都有独特的优势与局限。 首都选址首要考虑的是军事安全,南京作为国民政府旧都,曾被视为候选之一。 这座城市坐拥长江天险,历史上六朝古都的底蕴犹在,但1937年淞沪会战的教训令人记忆犹新,日军从上海登陆后迅速威胁南京,暴露了其易受沿海攻击的弱点。 更关键的是,南京作为国民党政权象征,与新生人民政权需要彻底切割,彼时党内讨论时,有人提到:"石头城虽险,却难避海上锋芒"。 哈尔滨的呼声在早期尤为突出,这座东北重工业城市紧邻苏联,便于接受社会主义阵营援助。 1948年哈尔滨已被列为"特别市",城内机械制造能力冠绝全国,黑土地粮仓更是物资保障。 但其地理位置过于偏北,冬季严寒导致日照时间短,不仅影响政务效率,对中原、华南地区的辐射力也显薄弱,党内有干部直言:"冰城虽稳,却难照四方"。 西安与洛阳作为千年古都,文化底蕴深厚,西安曾是秦汉隋唐的政治中心,但唐宋之后水土流失严重,关中粮仓地位衰落。 1949年考察团发现,西安城内仍可见黄土高原风沙侵袭的痕迹,而洛阳周边防洪设施年久失修。有参会代表感慨:"古都虽贵,难承新命"。 重庆与成都凭借蜀道天险,具备易守难攻的优势,但两座城市深处盆地,对外交通依赖崎岖山路,信息传递迟缓。 当时成渝铁路尚未贯通,从重庆发往北平的电报需要辗转三日,更关键的是,西南地区解放较晚,社会秩序尚未完全稳定,决策层评估认为:"天府虽安,难通天下"。 上海、广州虽处经济前沿,却暴露在海岸线前沿,上海作为远东金融中心,高楼大厦间暗藏国民党特务网络,社会治安隐患重重。 广州毗邻港澳,帝国主义势力虎视眈眈。有军事参谋提醒:"商埠虽富,如置火炉"。 延安作为革命圣地,承载着特殊情感,但这座黄土高原上的小城基础设施薄弱,水资源匮乏,难以支撑大国首都功能。 考察报告显示,延安全城仅有2口水井,党政机关日常用水需靠驴队运输,有老战士惋惜道:"圣地虽亲,难负千钧"。 经过多轮论证,北平的优势逐渐显现,这座城市北倚燕山、西靠太行,东望渤海形成天然屏障,南面华北平原可保障物资供应。 1949年1月平津战役期间,主席特别指示"最好北平不要打",最终通过和平解放完整保存古城。 地理学者测算发现,从北平到沈阳、太原、济南的直线距离均在500公里内,形成中央辐射格局。 经济层面,北平毗邻东北工业基地,通过平汉、平绥铁路连接资源产区。 文化方面,七百年的建都史积淀了深厚底蕴,紫禁城、天坛等建筑群象征中华文明传承。 更关键的是,北平靠近苏联、蒙古的地缘优势,符合当时"一边倒"外交战略,王稼祥在西柏坡东建言时强调:"北疆虽远,可借东风"。 1949年3月中共七届二中全会正式拍板定都,9月政协会议通过决议改称北京,值得玩味的是,西安在最后一轮投票中仅以一票之差落选。 据档案记载,有代表提出:"西北重振需时,当务在稳",这个观点获得多数认同。 历史证明,选择北京既延续了元明清三朝的政治传统,又为现代国家治理开辟了新局。 如今回望,北京的发展印证了当初决策的前瞻性,这座城市既守护着故宫的飞檐斗拱,也矗立着国贸的玻璃幕墙;既保留着胡同里的市井烟火,也涌动着中关村的创新浪潮。 从亚运会到奥运会,从APEC峰会到"一带一路"论坛,北京始终是中国连接世界的枢纽,那些曾经参与首都选址的前辈若能看到今日景象,或许会欣慰地说:"山河依旧在,气象已万千"。 (信息来源:《新中国定都北平的由来》)