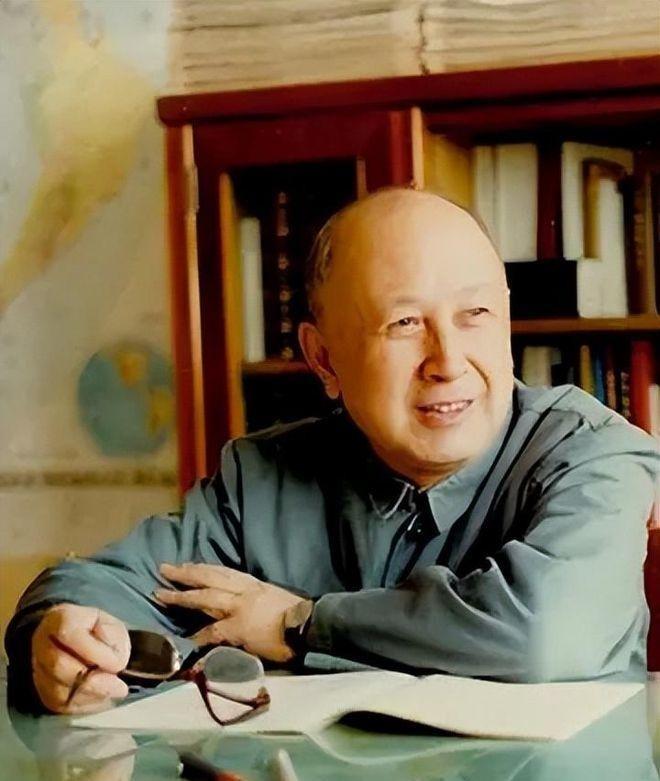

晚年的钱学森整日躺在床上,寡言少语,所以有人怀疑他得了老年痴呆症,于是找来医生测试。医生到了以后,问钱老100减7等于几,没想到钱老勃然大怒,大喊一声:“我是大科学家钱学森!”,众人先是一怔,随后开始哄堂大笑。 钱学森,这个名字在中国科技史上是个绕不过去的传奇。他1911年出生在浙江杭州,从小就聪明过人,1934年从上海交通大学毕业后,远赴美国留学,拜师空气动力学大牛冯·卡门,很快就成了火箭领域的顶尖专家。1955年,他顶着重重压力回到新中国,一头扎进导弹和航天事业。那时候中国底子薄,技术几乎是零,他带着团队硬是从无到有,愣是在1970年把“东方红一号”送上了天。这颗卫星不光是科技突破,更是中国人挺直腰杆的象征。 可到了晚年,钱学森的身体不行了。长年卧病在床,曾经那个思维敏捷、风趣健谈的科学家,变成了一个沉默寡言的老人。病痛把他困住了,体力一天不如一天,连说话都费劲。周围的人看着他这样,心里都挺不是滋味,有人甚至开始嘀咕:钱老是不是老年痴呆了?毕竟年纪大了,脑子退化也正常。为了搞清楚情况,医疗团队决定上门做个测试。 那天,医生问了几个简单问题,比如“100减7是多少”。钱学森回答得挺顺溜,先是93,再是86,逻辑一点没乱。可就在医生准备继续问时,钱老突然发火了,手一挥,大喊:“我是大科学家钱学森!”这嗓门儿把屋里人都吓了一跳,先是安静了几秒,然后大家都忍不住笑了。不是笑他糊涂,而是觉得这老爷子太有劲儿了,病成这样还能这么硬气,脑子明显没问题。 这事儿传出去后,成了钱学森晚年的一个小亮点。其实,他那声怒吼不是随便发脾气,而是对自己一生的骄傲和坚持。年轻时,他放弃美国的优越生活,回来吃苦受累,为啥?就因为他觉得自己是中国人,得为国家干点大事。他不是那种光说不练的学者,而是真刀真枪干出来的实干家。从导弹到卫星,每一步都有他的心血。那声“我是大科学家钱学森”,就像在告诉所有人:我这辈子没白活,我的名字值! 晚年的钱学森虽然身体垮了,但脑子从没闲着。住院时,他还让助手给他念专业书,琢磨科技发展的事儿。他常说,希望年轻人能接过他的担子,把中国科技搞得更牛。2005年,他还抛出了“钱学森之问”:为啥我们的学校培养不出顶尖人才?这问题一出,全国炸了锅,到现在还在讨论。他不是随便抱怨,而是真心想让教育改改样子,别老培养考试机器。 2009年10月31日,钱学森在北京去世,98岁。他走的时候,很多人难受得不行,但更多人觉得他的精神没走。从回国搞航天,到晚年操心教育,他这一生都在为国家使劲。他的故事不光是科学家的事儿,更是咱们这个时代的一个缩影。尤其是那声怒吼,让人看到一个真实的钱学森——倔强、骄傲、有血性。 说到他晚年的生活,其实挺让人感慨的。身体不好是事实,沉默寡言也是真的,但那不代表他糊涂了。相反,他心里门儿清,知道自己是谁,干过啥。那次测试,医生本来是想确认他脑子行不行,结果却被他用一句吼声证明:我还是那个钱学森!这不光是聪明的体现,更是种不服输的劲头。他用行动告诉大家,英雄老了,但精神没老。 钱学森的贡献没法儿细数,光说航天这块儿,他就是开山鼻祖。没有他,中国可能还得晚好多年才能上天。他的坚持和智慧,直接影响了国家的实力和地位。可晚年他这么受罪,也让人觉得有点心酸。一个为国奉献一生的人,最后却被病痛折磨得动不了,多少有点不公平。但换个角度看,他那声怒吼又让人觉得,他从没觉得自己可怜,反而活得特硬气。 这事儿还有个接地气的一面。你想啊,一个快百岁的老头,生着病还能发这么大火,多带劲儿!咱们普通人老了,可能就想着安安静静过日子,可钱学森不一样,他到最后都没服软。那一刻,他不是病人,而是那个让中国航天起飞的大科学家。这精神头,值得咱们敬佩,也值得年轻人学学。 再说说“钱学森之问”,这问题其实挺戳心的。他晚年还在操心教育,不是为自己,是为国家。他看得出,中国要真牛起来,光靠他那一代不行,得有更多厉害的新人。可现实是,学校里老教些应试的东西,创新的人才咋出头?这问题到今天也没完全解决,咱们还得接着想办法。 总的来说,钱学森晚年的生活虽然艰难,但那声“我是大科学家钱学森”让人看到他的底气和尊严。他不是完美的神,而是活生生的人,有脾气、有信念、有担当。他的故事告诉咱们,一个人不管多老、多病,只要心里有火,就能活出样子。