1962年春节,中南海的一场特别宴请上,毛主席突然问溥仪一句:“传国玉玺去哪了?”一句话,让场面一下子安静下来,坐在一旁的溥仪脸色一变,支支吾吾了半天,说不清楚。

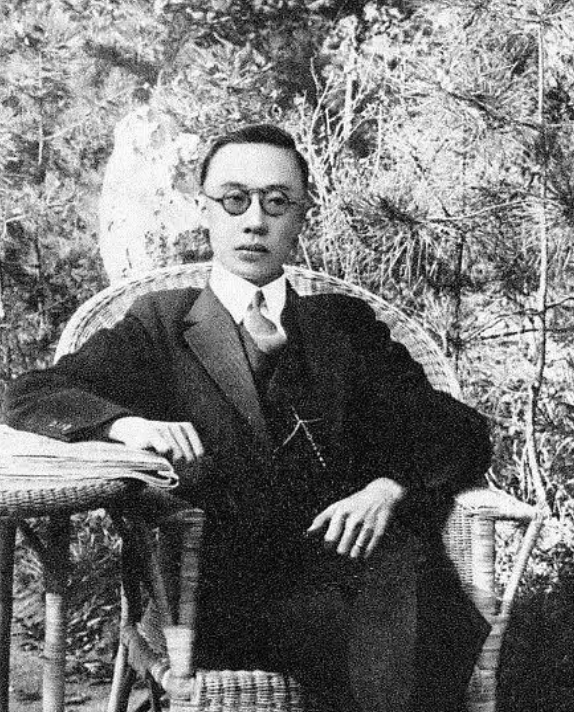

这位曾经的皇帝,如今是文史馆的一名普通工作人员,被问到象征皇权的宝物去向,自己却也说不明白,屋里很多人都停下了筷子,一时不知道该看谁,堂堂末代皇帝,居然连玉玺去哪儿了都搞不清楚。

说起这顿饭,其实是毛主席特意安排的,溥仪自1959年被特赦后,就安排在北京文史馆做些资料整理的工作。

虽然人已经“自由”了,可心里总是低着头,毕竟以前是皇上,转眼成了普通老百姓,心理落差太大,话也不多,见谁都点头哈腰,有些人心里也拿不准这人是真悔过,还是假装顺从。

毛主席那段时间注意到了这个情况,他说:“溥仪现在虽说是普通人,但这人毕竟经历过太多,要让他真融入过来,还得从心理上解开他的包袱。”

于是,他决定在春节的时候请溥仪来家里吃顿饭,让他感受到平等与尊重,这顿饭没有铺张,也没有太多正式流程,吃的就是家常菜,主打一个温情和平等。

席上,毛主席还开了个玩笑:“今天在座的,都是你以前的老百姓啊。”一桌子人笑了出来,连溥仪自己也笑了,但笑得拘谨,背还挺得笔直,吃饭时用筷子都显得很拘束。

菜刚上到第三道,毛主席突然话锋一转,问道:“传国玉玺,你还记得在哪儿吗?”这一问,就像在一片笑声中丢进了块石头。

溥仪愣住了,显然没想到会被问这个,他拿着筷子的手微微抖了下,小声说:“玉玺……我记得是在1924年,那年冯玉祥把我赶出宫……我也在收拾东西,当时乱得很,后来有仆人回来告诉我,玉玺找不到了。”

他低下头,语气有些发虚,“冯的兵也搜了,但也没找到,我猜……可能是鹿钟麟他们带走了,也有可能被某个士兵私藏了……”

这时候,有人小声嘀咕:“连自己当皇帝的时候,国宝都丢了,还真是稀罕。”话虽小,但大家都听见了。

溥仪听了这话,脸更红了,他嘴里还说了句:“朕……哎,不是,我……”结果自己把自己吓一跳,连忙改口,这一下,全桌人都愣了。

其实玉玺的事,在历史上本来就说不清楚,早在五代十国时期,有说法称真正的传国玉玺就已经毁在后唐皇帝李从珂手上了,当时他在洛阳兵败自焚,传说玉玺也一起烧了。

后来到清朝,乾隆皇帝是个讲究排场的人,自己命人仿造了好几方玉玺,不光大小不同,连材质也有玉的、青田石的、羊脂白玉的。他说是“祖传”,其实明眼人都知道那不是真货。

但对溥仪来说,那些印章就是他身份的象征,等到1924年冯玉祥发动政变,把他赶出紫禁城,他急忙带着婉容、文绣收拾东西出宫。

宫里乱成一团,很多值夜的仆人、太监都跑了,有些金银器皿也不翼而飞,玉玺找不着,是很可能的事,只是多年过去,溥仪也搞不清楚是丢了、藏了、还是被人顺手牵羊了。

毛主席听完后并没有生气,反而笑了笑:“玉玺嘛,不过是一块石头。”他指了指桌上一个印章盒子,说:“我们现在的国玺,是铜做的,不讲究贵重,但结实。”

他打开盒子,里头是一枚写着“中华人民共和国中央人民政府之印”的铜章,不大,但沉甸甸的,他说:“这个章,代表的是人民,不是哪个人的王朝。”

这话说得轻描淡写,但坐在那儿的几个人都明白,这是在告诉大家,老百姓才是这个国家真正的主人,过去讲皇命,现在讲民意。

过去印章是传宗接代的象征,现在是国家机构运作的凭证,溥仪听完,沉默了一会儿,点了点头:“这个,才是真正的国宝。”

饭后,毛主席没再提玉玺的事,他也不在乎那个东西是不是在谁手里,他关心的是一个时代能不能彻底翻篇,一个曾经的帝王能不能变成真正的普通人。

这顿饭之后,溥仪变得比以前开朗多了,在文史馆里,不再沉默寡言,还主动给别人讲清朝宫里的规矩,讲自己小时候怎么写满大殿的“福”字、怎么在御花园学骑马,他的语气不再是炫耀,而像是在讲一段已经过去的事。

到了1967年,溥仪病重住院,最后离世,他在医院里还和护士说:“共产党给了我新生,要不是改造,我活不到今天。”

他晚年写的《我和我的前半生》,成了最早一批由封建皇帝自己口述的忏悔材料,书里头也提到这场饭局,他说:“毛主席待人随和,一点架子都没有,我心里清楚,他早就放下对我的戒备。”

而那块铜制国玺,后来在很多国家正式文件中都被盖过印,人们记住的,不是它的样子,而是它的意义——它盖的是一个人民国家的公章。

至于传国玉玺,后来还有人说是在长春发现了,也有人说当年随日本人走私出境,也有传说说它藏在洞庭湖的某个水底,但这些都没实证,像个谜,也像个幻影。

但这个谜,已经没人急着去解了,因为故事的重点早就变了。