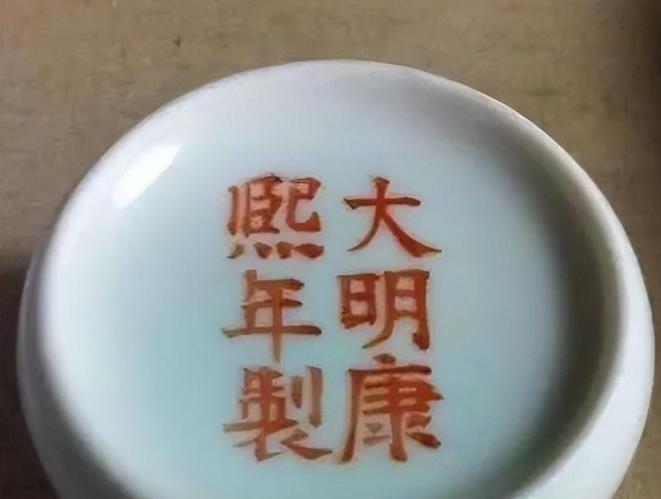

1996年,南京一家古玩店来了一个小伙,拿出一个小酒杯问30000元收不收,店里的工作人员接过,当看到杯底的六个字,当即怒道,你逗我玩呢?古玩造假我见多了,假成这样,我还是第 一次见到! 1996年的南京,古玩市场正热闹。那时候经济刚打开没多久,大家对老物件的兴趣越来越大,尤其是那些能跟历史搭上线的宝贝。就在这当口,一个叫李明的年轻人走进了城里一家有名的古玩店。他家在农村,日子过得紧巴巴,父亲去世后留下的债务压得他喘不过气。家里有个小酒杯,听说是祖上传下来的,他想着兴许能值点钱,就拿来试试运气,开口要30000块。 店里的老板是个老江湖,看了半辈子古玩,最烦的就是有人拿假货糊弄他。他接过杯子瞅了一眼,外观还行,白瓷底子,蓝花纹挺精致,釉面也有点年头。可翻到杯底一看,六个字“大明康熙年制”差点让他气乐了。康熙是清朝的皇帝,1662到1722年在位,大明早1644年就没了,这标记摆明是个历史乌龙。老板心想,这假得也太没水平了,立马就认定是垃圾,把李明轰走了。 李明心里不服气。他虽然不懂古玩,但总觉得这杯子不简单,毕竟家里传了好几代。于是他没死心,跑去了南京博物馆,想找专家再看看。博物馆的张博士接手这事儿,起初也觉得这标记不对劲,可仔细一瞧,杯子的瓷质细腻得像顶级货,蓝釉颜色纯正,画工一丝不苟,连釉面那点橘皮纹都跟康熙时期的特征对得上。 张博士不放心,又安排了热释光测试,这玩意儿能测出陶瓷烧制的年代。结果出来,杯子真就是17世纪末的东西,正好是康熙早期。这下子 inscription 的问题得解释清楚了。他翻了老资料,发现康熙刚上台那会儿,清朝刚把明朝灭了没多久,有些窑厂还习惯用“大明”的标记,甚至可能是故意留点念想。这么看,这杯子不仅不假,还是个稀罕货,记录了那段乱七八糟的过渡期。 博物馆最后确认,这杯子值老鼻子钱了,50万起步都算保守,跟李明要的30000块比起来,简直是天上地下。消息传开,报纸电视都炸了锅,标题净是“农家小杯值大钱”“古玩店看走眼”之类的。李明一下子成了名人,从穷小子翻身不说,还清了债,还在城里买了房,给村里学校捐了点钱,日子彻底变了样。 那家古玩店就有点尴尬了。老板后来也吱声,说自己见过的假货太多,这杯子标记又太离谱,没细看就下结论,虽然错过了宝贝,但也算情有可原。毕竟古玩这行,假货泛滥,90年代的南京市场更是鱼龙混杂,稍不留神就可能被坑。 这事儿一出,收藏圈都热闹起来。大家开始翻老货,看看有没有类似的过渡期瓷器,康熙瓷的价格还涨了一波。专家也写了论文,研究这种怪标记的历史背景。杯子最后留在了博物馆,成了镇馆之宝之一,游客来了一看这故事,都觉得挺神奇。 那时候的南京古玩市场,正赶上经济起飞的好日子。改革开放让大家兜里有钱了,对老物件的热情也高涨。南京又是古都,底蕴深,市场上啥都有,从商周的青铜器到清朝的家具,啥都能淘到。可火爆归火爆,假货也多得吓人。有的造假手艺高,能骗过不少人,有的就粗糙得一眼假,像李明这杯子,乍一看像是假,但真研究起来才知道是宝贝。