那天在朋友家吃饭,正好看到她女儿在练习葫芦丝。

女孩吹了一段,朋友立刻开始纠正:“错了错了,又没看好指法!”

“音调不对啊,重来!”

女孩逐渐低下头,眼中闪烁的光芒也随之黯淡下来。

短短十分钟内,朋友的不断纠错和指责,让原本兴致勃勃的女孩彻底失去了练习的兴趣。

看到这一幕,我不禁想起一个问题:为什么有的孩子逐渐变得沉闷无光,而有的孩子却始终充满活力?

再现孩子灵气:掌握三要三不要教育学家认为,家庭环境对于孩子的成长起着至关重要的作用。

一个良好的环境不仅能培养孩子的性格,还能滋养他们的精神世界。

通过“不要不停地纠错、不要拿孩子做情绪垃圾桶、不要把孩子卷成一个做题机器”三个“不要”以及“要尽可能给孩子丰富的成长环境、要多鼓励孩子探索、要多带孩子做一些无用事”三个“要”,父母可以帮助孩子找到那份久违的灵气。

不要不停地纠错:尊重孩子的成长过程很多家长总是忍不住纠正孩子的每一个小错误,盼望他们能快速进步。

朋友当初看女孩练习葫芦丝时,每吹错一个音符就会进行批评。

这种频繁的打断不仅打断了孩子的思维,还会让他们对自己产生质疑和不自信。

其实,孩子的成长本就是一个不断尝试和犯错的过程。

父母不停纠错,孩子只会越来越害怕犯错,从而丧失灵气。

适当的时候,可以给孩子一些宽松的空间,让他们自由发挥,犯错也是一种学习的机会。

教育博士钱志亮曾讲过一个小女孩的故事。

她总是一个人坐在座位上,不愿意和同学一起玩。

钱博士了解到,女孩回家后常常面对妈妈的情绪宣泄:不是骂她就是骂爸爸,有时则是埋怨生活的艰辛。

女孩在这样的环境中逐渐失去了对生活的热爱。

家长们有时会因为自身的压力与负面情绪,不自觉地把家当作情绪垃圾桶。

孩子们心理还未成熟,承受不了这些负面情绪的冲击。

为了孩子的心理健康,父母需学会管理自己的情绪,给孩子一个积极、阳光的成长环境。

丰富孩子的成长经历:多鼓励探索与体验

“榜样家长”刘称莲,每个周末都会带女儿四处走走,无论是爬山、逛公园,还是旅游。

她的女儿在这样的多样环境中,不仅保持了对生活的热爱,还积累了丰富的写作素材。

比如有一次,她们在乡下旅游,女儿拿起笔写下当天的所见所闻。

正如有句话所说:“上百堂美学课,不如让孩子大自然里行走一天”。

丰富的体验能让孩子开阔眼界,提升他们的创造力和想象力。

要多鼓励孩子探索把三个孩子送进斯坦福的陈美龄,始终强调在孩子提问时绝不能说“等一下”。

忙碌时她会先放下手头的事,耐心解答孩子的问题。

她认为,每一个问题都被认真对待的孩子,探索欲会不断膨胀。

比如一次,她正在做饭,孩子突然问:“为什么水会沸腾?”

陈美龄关掉火,一边解释沸点的概念,一边让孩子观察水沸腾的过程。

正是这种对孩子好奇心的重视,让他们对世界保持着浓厚的兴趣,也在潜移默化中培养了孩子的探索精神。

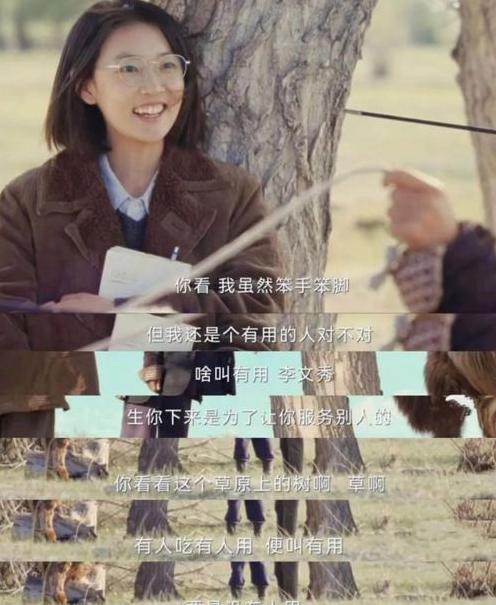

要多带孩子做一些无用事电视剧《我的阿勒泰》中有一幕,女儿文秀在乌鲁木齐打工被开除,内心受挫。

她怀疑自己的价值,妈妈却告诉她:“生你下来并不是为了让你服务别人”。

这句话犹如一道光,驱散了孩子内心的阴霾。

生活中很多事情并非都有用,但父母若能带着孩子一起体验无用之乐,比如在草地上奔跑、在街头慢慢散步,这些看似无用的时光却能让孩子从中得到内心的宁静和快乐,感受到生活的美好。

结尾:

孩子的灵气就是他们的翅膀,能带着他们飞向更加广阔的天地。

父母若能在育儿的过程中掌握这“三要三不要”,不仅能帮助孩子保持那份灵气,还能让他们在成长的路上始终充满活力与希望。

在某一天,你突然发现你放下了手中的事情,和孩子一起去探索世界,看着他们眼中再次闪烁起灵性的光芒,你会感叹这份用心的付出是多么值得。

让我们一起做个智慧的父母,护航孩子的灵气,让他们勇敢地展翅高飞。