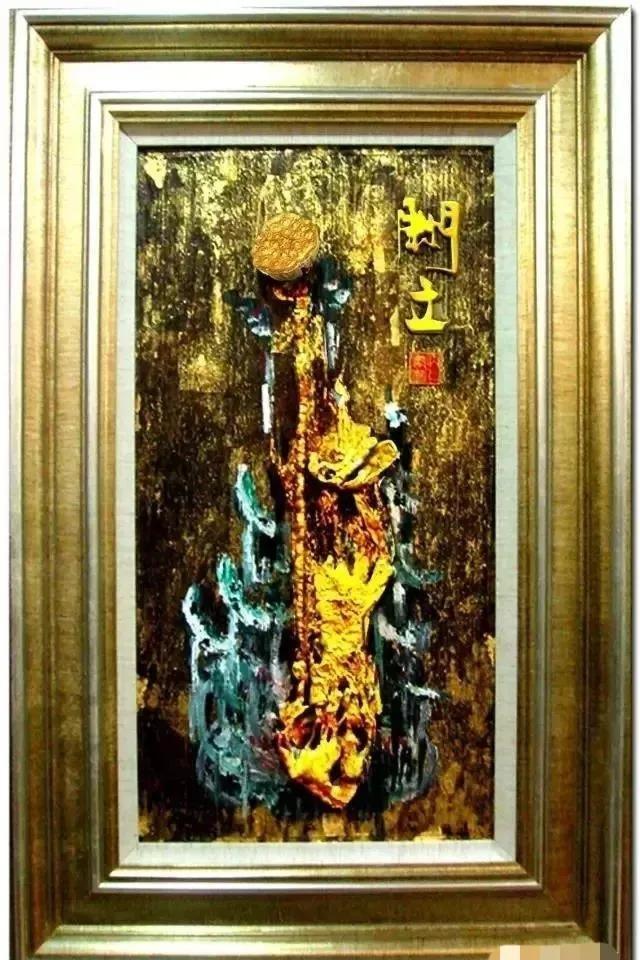

2006年,常州天宁宝塔即将竣工时,突如其来的大火,将这座高153.9米的世界最高佛塔塔顶烧成灰烬。宝塔的建造者朱炳仁伤痛欲绝,忽然一个发现,让他转悲为喜! 在中国江南的常州市,天宁宝塔耸立于市中心,靠近天宁禅寺的古老庙宇。这座塔的建造背后,是中国古老的铜文化和朱炳仁家族代代相传的铜艺术技艺。朱炳仁,这位铜艺术家的第四代传人,将他的一生都献给了铜雕刻艺术。他的工作室里,挂满了历代先祖的黑白照片,每一张都是他们辛勤工作的见证。2006年,这座他梦寐以求的宝塔即将竣工,这不仅是对他艺术生涯的肯定,也是对家族传统的一次重大传承。 突然,一个秋日的午后,电话铃声划破了宁静的空气,传来了天宁宝塔失火的噩耗。朱炳仁的心沉到了谷底。火势蔓延迅速,将塔顶的铜饰变为了一潭铜液。这些铜饰不仅是财富的象征,更蕴含着朱炳仁多年的心血和汗水。此时此刻,他的心中充满了无尽的悲痛。 然而,在熔铜的残骸中,朱炳仁发现了一些异常亮眼的金色铜珠。这些铜珠,经过高温的炼化,呈现出独特的光泽和形态,宛如自然界的奇迹。朱炳仁的心中闪过一丝光明:“这是不是也可以成为一种艺术的形式?”这一思考,让他从绝望中看到了一线希望。 随着这一发现,朱炳仁开始了对熔铜艺术的探索。他收集了更多的铜渣,开始在家中的工作室里试验各种不同的流淌技巧和介质。从最初的板材到后来的石材甚至玻璃,每一次实验都让他对铜液的流动有了更深的理解和控制。他的目标不仅是要让铜液自由流淌,更要在流动中寻找艺术的可能。 《阙立》的问世,不仅是朱炳仁熔铜艺术的一大突破,更是中国现代铜艺中的一块里程碑。这件作品由几十个大小不一的铜片组成,每一片都是在高温下,通过朱炳仁精心控制的熔铜液流淌而成。铜片间错落有致,彼此交错链接,形成一个动态的波浪形状,给人以强烈的视觉冲击和深邃的艺术享受。 完成这件作品的过程,对朱炳仁而言,既是一场艺术的探索,也是一次技术的挑战。他需要精确地控制熔铜液的温度和流动速度,以确保铜片的每一个细节都能精准呈现。这需要对铜的物理特性有着深刻的理解和多年铜艺实践的积累。每一次铸造,都是对朱炳仁耐心和决心的考验。 朱炳仁的工作室里,常年高温炉火不断,他的身影伴随着火光和铜液的流动,显得格外忙碌而专注。铜液在他的引导下,逐渐在模具上形成图案,冷却后的铜片会被小心翼翼地取出,再进行后续的打磨和拼接。朱炳仁对每一片铜片都进行了多次调整和试验,确保它们能够完美地拼接在一起,展现出他心中设想的艺术效果。 此外,朱炳仁还尝试在一些铜片上添加不同的颜色和质感,使得作品《阙立》不仅仅是形态上的美,更增添了色彩上的层次感。他使用天然的矿物颜料和化学方法,在铜片表面形成蓝绿色的锈蚀效果,这种技术的运用使得《阙立》更显古朴与现代美的交融,展示了铜艺术在现代化进程中的新可能。 《阙立》完成后的展览,在艺术界引起了广泛关注。艺术评论家和观众被其独特的艺术表现和技术创新深深吸引。作品的展出地点选在了北京的一家著名画廊,展览开幕式吸引了众多艺术家、评论家以及铜艺爱好者。展厅中,《阙立》被安置在中央,周围灯光柔和地打在作品上,铜片的每一个角度都闪烁着光芒,仿佛是静止的液体,流淌着光与影。 在展览现场,朱炳仁谦逊地接受了访问,分享了他创作《阙立》的灵感来源和制作过程。他说:“每一次的铜液流动都是独一无二的,就像自然界中的水流一样,不可预测,不可复制。通过这种方式,我希望能够探索更多自然与艺术的结合点。” 《阙立》的成功不仅让朱炳仁的名字在艺术界声名鹊起,更重要的是,它为传统铜艺带来了新的生命。朱炳仁的探索和创新,将古老的铜艺术推向了一个全新的高度,开辟了一条将传统工艺与现代艺术结合的新道路。 这件作品最终被中国国家博物馆永久收藏,成为中国现代铜艺的一个重要标志。朱炳仁用他的双手和智慧,让铜这一古老的材料,在现代艺术的舞台上焕发出新的光彩,也为未来的铜艺术家们树立了一个值得追随的典范。