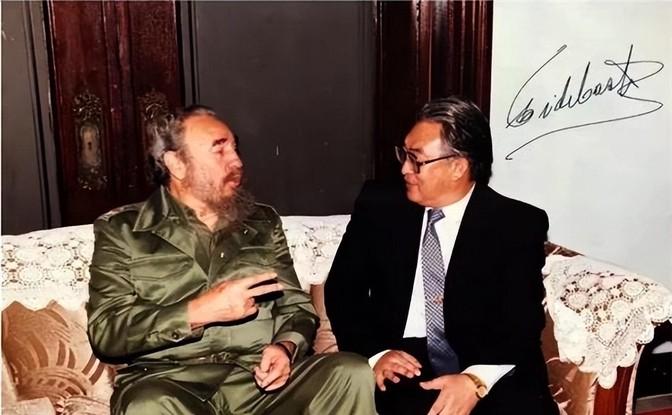

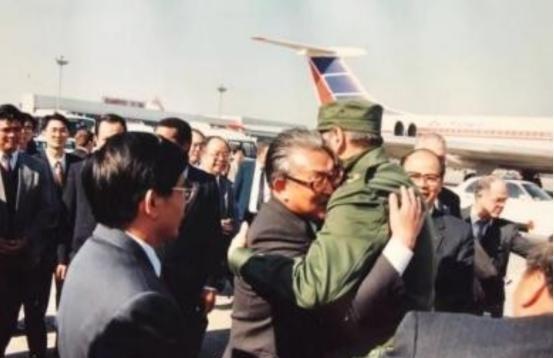

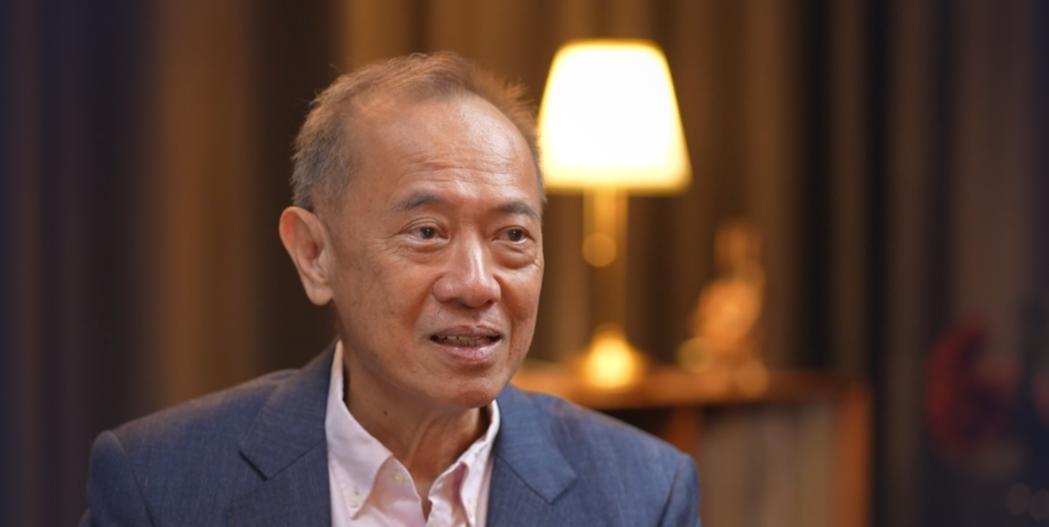

1994年,卡斯特罗来中国大使馆吃饭,在菜园里发现中国黄瓜,觉得长相很奇怪,就摘下来咬了一口:“怎么这么脆?怎么这么好吃?这是什么?”...... 菲德尔·卡斯特罗是古巴革命的灵魂人物,1926年出生在古巴比兰省一个种植园主家庭,家里种甘蔗,日子过得还算宽裕。他小时候在乡下长大,见过不少农民的苦日子,这让他对社会不平等有了切身体会。上了耶稣会学校后,他口才和组织能力开始显露,老师都说他是个能说会道的家伙。1945年,他考进哈瓦那大学学法律,大学期间就不是个安分的主儿,组织学生抗议,反对当时贪腐的政府。1948年,他跑去哥伦比亚参加拉美学生大会,正好赶上当地暴乱,亲眼看到社会动荡的场面,这让他下定决心要改变古巴。 1952年,巴蒂斯塔靠政变上台,卡斯特罗坐不住了,觉得得干点大事。1953年,他带着一帮人袭击蒙卡达军营,想推翻政府,结果没成功,自己还被抓进监狱。在法庭上,他发表了那篇有名的《历史将证明我无罪》演讲,讲得慷慨激昂,把自己的革命理想全抖了出来。1955年,他被放出来,跑去墨西哥流亡,在那儿认识了切·格瓦拉,俩人一拍即合,组建了“七月二十六运动”。1956年,他带着82个兄弟,坐着“格拉玛”号游艇偷偷回古巴,结果刚上岸就被政府军打得七零八落,只有十几个人逃进山里。靠着山里的游击战,他慢慢拉起队伍,赢得了不少农民的支持。1958年底,革命军打进哈瓦那,巴蒂斯塔跑路,卡斯特罗成了古巴的老大。 上台后,他搞土地改革,把大庄园分给农民,还推广免费教育和医疗,让古巴老百姓的生活有了保障。他跟苏联走得近,顶住了美国的封锁,还支持拉美和非洲的解放运动。冷战那会儿,古巴虽然小,但在国际舞台上声音不小。卡斯特罗跟中国关系也不错,多次来访,跟中国领导人聊得火热。他这人作风硬朗,认定的事就干到底,哪怕经济上被美国卡得死死的,也没低过头。1994年,他去中国大使馆吃饭,撞见一根黄瓜,意外促成了一段两国友谊的佳话。2008年,他身体不行了,把位置让给弟弟劳尔,2016年在哈瓦那去世,活了90岁。 1994年,卡斯特罗到中国驻古巴大使馆做客,中国大使徐贻聪亲自张罗了一顿饭。这顿饭不是啥正式场合,就是两国朋友间的聚会,气氛挺轻松。使馆后院有个小菜园,种了些中国黄瓜,徐贻聪看古巴气候合适,就试着种了点,没想到长得特别好。卡斯特罗在院子里溜达时,瞅见了这些黄瓜,觉得模样怪怪的,跟他见过的瓜果都不一样,表面还有小疙瘩,绿得发亮。他好奇心上来,摘了一根,擦干净就咬了一口,脆得跟爆竹似的,汁水清甜,味道让他眼睛都亮了。 他连吃了几口,觉得这东西太好吃了,忍不住问徐贻聪这是啥玩意儿。徐贻聪笑着说,这是中国的黄瓜,种在这儿挺成功的。卡斯特罗一听,半开玩笑地“责怪”徐贻聪,平时咋不拿出来给他尝尝。徐贻聪赶紧让人摘了点黄瓜,切片拌了个凉菜,端上桌。卡斯特罗吃得赞不绝口,当场拍板要带些黄瓜种子回去,让古巴老百姓也能吃上这好东西。徐贻聪二话不说,答应把菜园里的种子都给他。卡斯特罗高兴得不行,觉得这黄瓜不光好吃,还能给古巴的农业添点新花样。 这事儿听起来挺逗,但背后其实是中古两国友谊的一个缩影。那会儿,古巴经济被美国封锁得喘不过气,中国作为朋友,一直在力所能及地帮忙。黄瓜这东西虽小,但代表了中国对古巴的善意。卡斯特罗对黄瓜的兴趣,也不只是贪嘴,他看到了这东西的潜力,觉得能给古巴的农民和餐桌带来点新变化。他当场决定要把黄瓜推广开,这份果断劲儿,跟他搞革命时一个样。 卡斯特罗回到哈瓦那,立马把黄瓜种子交给农业部门,让他们赶紧试种。他还特意挑了几块肥沃的田,叮嘱专家按中国的种植方法来。古巴的土壤和气候跟黄瓜很搭,没过多久,试验田里就长出一片片绿油油的黄瓜藤,挂满了果实。农民们收成后,推着车把黄瓜送到集市,买的人挤破头。古巴老百姓发现这黄瓜吃起来清爽,做沙拉、腌菜都好,很快成了家家户户餐桌上的常客。有的还拿黄瓜跟本地鱼肉搭着吃,弄出了不少新菜式。 1995年,卡斯特罗又去了中国大使馆,特意跟徐贻聪说,黄瓜在古巴火了,老百姓都爱吃。他挺得意,觉得这事儿干得值。徐贻聪也高兴,说这黄瓜不光是菜,更是两国友谊的桥梁。俩人聊着聊着,都觉得这小小一粒种子,种出的不只是黄瓜,还有情谊。 卡斯特罗一直带着古巴往前走,顶着美国的压力,搞改革,促发展。2008年,他身体吃不消,把权力交给了弟弟劳尔,自己退到幕后,写书、评论国际大事。2016年11月25日,他在哈瓦那去世,90岁。他的离开让很多人感慨,古巴革命的那个时代好像真结束了。但1994年那根黄瓜的故事,依然被中古两国人民记着。一粒种子,从中国大使馆的菜园到古巴的田野,成了两国友谊的见证,简单却有力量。