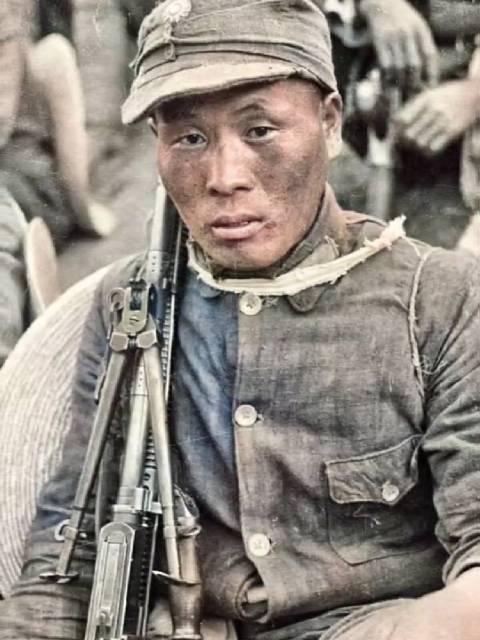

1943年,战火正浓,华北腹地一场突围战中,一名八路军战士张思问负伤被俘,命运从此彻底转向。他本该被押往后方集中营,接受日军审讯,却被突然装上火车,昼夜不停,运往东北边境。 他不知道,前面等待他的,不是监狱,而是一处“死亡工地”。在那里,生还只是概率,死亡几乎是注定。直到一天,一个陌生老农冒着生命危险对他说了一句话,让他的命运再次改写。 那年,张思问21岁,出身河北寻寨村,是村里最早参军的青年。1943年初,在一次袭扰敌伪据点的战斗中,他不幸被炸伤腿部,掉队落入敌手。与他一起被俘的,还有几十名八路军战士。这些人被集中押送至德州战俘营,关押数日后,日军做出一个不同寻常的决定——将他们秘密调往伪满洲国。 没有判刑,没有审讯,他们直接被塞进车厢。白天躲藏,夜晚转运,十几天后,他们抵达了黑龙江东宁县——日军在这里构筑防线,准备与苏联决战,急需劳动力。张思问和其他俘虏,成了日军口中的“特殊工人”。 这些工人没有工钱,没有身份,只有沉重苦役。他们被迫修建碉堡、挖掘战壕、搬运石料,吃的是发霉干粮,睡的是地窖潮床,白天劳作,晚上宪兵巡逻。稍有怠慢或反抗,便是皮鞭加铁棍,重者当场枪毙。 张思问明白,这并不是“俘虏营”,而是“人肉机器场”。日军要的不是劳工,而是免费工具。工具损坏,就地处理,换一批人接着干。每天都有战俘突然“失踪”,没人解释为什么。有人悄悄说,这些人完成某段工事后,夜里就被带到山沟里“点名”,点完再也没回来。 更可怕的是,日军严格控制消息,不准战俘与外界有任何接触。但一次意外,让张思问获得了生还的第一线希望。 那天,他和几名工人被派到一处河岸工区支援。日军哨兵因天气寒冷躲入碉堡,一名本地老农趁机靠近,他们本以为对方是来讨水喝,却没想到对方突然低声提醒:“你们干完活就要被机枪‘点名’,河对面就是苏联,快想办法逃。” 这句话如雷贯耳,张思问顿觉背脊发凉。他终于明白,战友们的“失踪”并不是谣言,而是计划清除。他开始悄悄观察地形、记录哨位分布、搜集逃跑路线。他发现,这一片叫碱厂沟的地方,确实紧邻苏联边境,夜里只要翻过一道河堤,就有机会踏上自由的土地。 但要逃,必须有组织。他暗中联系上原八路军战士陈恩,后者早已在策划暴动。他们以“搬运组”为掩护,在工人中物色可靠战友,共同商定逃跑计划。不久,他们共策动43人参加,准备趁夜发难。 1943年9月11日凌晨,暴动正式爆发。他们用藏在石料中的钢钎砸晕宪兵,点燃几处营房混乱掩护,31人趁夜逃向河对岸,途中遭遇追兵,两人中弹倒下,其余人奋力泅渡,成功踏上苏联土地。 张思问在这场行动中腿伤复发,但强忍剧痛坚持逃跑。他们一到苏联,即被红军接应,送往边境安全营地,接受政治教育与军事培训。张思问被选中学习电台操作,成为一名无线报员。 两年后,1945年抗战胜利前夕,他随苏联远东军情报部队潜回东北密山地区,从事敌后情报搜集工作。身穿便衣,口操俄语,日夜奔波在伪满军警之间,先后破译数起密报,成功协助东北民主联军掌握敌军调动。 战后,他以真实身份归队,被授予“模范地下战士”称号。多年后回忆东宁往事,他说,那位老农的一句话,救了他一命。那一夜河水冰冷刺骨,子弹划破耳边,但他只记得,脚踩对岸土地那一刻,心里说的是:“活下来了!” 张思问不是唯一的逃生者,却是少数坚持抗战到底的人。他的命运,从一次突围的失败,走到一次逃亡的成功;从一个“特殊工人”,变成一个地下战士。战争中,每个名字都可能被掩埋,张思问却用行动,把自己写进了历史。 那场东宁暴动,成为东北抗战史中极少记载的战俘自救壮举。它没有成千上万人,没有整编军号,但它的爆发,是在最绝望处的一次反击。它的意义,不在于胜负,而在于反抗本身。 也许,我们记不住所有战斗的细节,但应当记得:有一群人,在寒冬夜里、在死亡边缘,用血肉之躯穿越边境,只为再拿起枪——为自由而战。