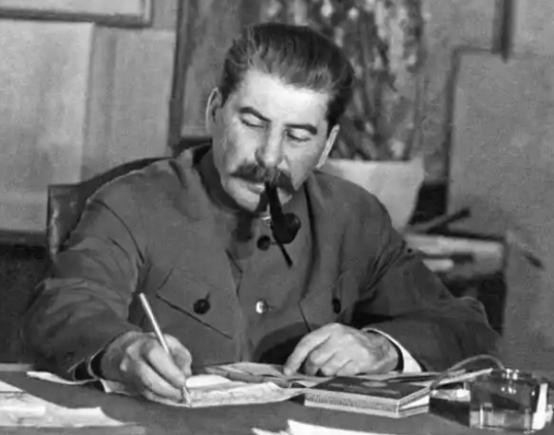

1950年,毛主席虽然下定决心赴朝作战,但志愿军和美军的装备差距实在太大,只好向苏联求援,但斯大林却坚决不同意出兵朝鲜,于是毛主席就向斯大林发送一封电报:“至少送我们36个师的装备,” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年6月,朝鲜半岛的战火骤然点燃,新中国刚刚成立不足一年,全国百废待兴,边境安宁尚未稳固,朝鲜战争爆发后,美军迅速介入战局。 起初,朝鲜人民军在苏联援助下节节推进,很快占领了大部分南方地区,但战局随着美军在仁川的登陆发生重大逆转,朝鲜军队大面积溃退,美军一路推进至鸭绿江边境,对中国东北地区构成直接威胁。 中国政府意识到战争若持续扩大,势必波及东北边境,国家安全将面临严重隐患,毛主席主持召开多次中央会议,讨论是否出兵支援朝鲜。 一方面,是要面对强大的美军,另一方面,中国刚经历长期战争,经济基础薄弱,部队武器装备落后,作战条件极其艰难,政治局内部争论激烈,一度难以定夺。 在战略层面,毛主席清楚,如果美军控制整个朝鲜半岛,东北将直接暴露在敌方锋线之下,中国未来将处于极其不利的地缘环境中。 因此,虽然国内困难重重,毛主席还是坚定了出兵援助的决心,提出“打得一拳开,免得百拳来”。 但现实问题摆在面前,中国军队普遍装备落后,步枪、机枪、炮兵等多依靠抗战时期遗留或缴获的杂牌装备,后勤补给也极其紧张。 在出兵前,中国将领和苏联方面进行多次接触,周恩来被派往莫斯科,希望获得苏联在武器装备及空军支援方面的实质帮助。 苏联政府虽在外交上支持中国立场,但斯大林明确表示苏联不会直接派兵参战,只在装备层面给予有限支持。 苏联考虑自身国力尚处恢复期,不愿在远东战场上与美国发生直接冲突,斯大林提出空军训练等技术支援方式,但并未答应提供大规模的装备。 中国方面意识到单凭现有装备难以应对即将面对的高强度作战,毛主席经过权衡后,向苏联发去电报,正式请求援助。 他在电报中提出,希望苏联至少提供36个师的成建制武器装备,这一请求直接指出中国迫切的需求,也表明了中国政府出兵援朝的坚定立场和实际困难。 毛主席的判断并非没有依据,当时志愿军已经在鸭绿江北岸集结,但因为尚未得到明确援助消息,出兵时间迟迟未定,朝鲜方面屡次向中国请求援助,战局急转直下,美军快速推进,形势日益紧迫。 中国政府只能边等苏联答复,边加紧战备动员,志愿军将士在条件极为艰苦的情况下,穿着单薄棉衣,忍受严寒,在没有空军掩护、后勤严重不足的情况下准备作战。 苏联方面最初并未立刻回应毛主席的请求,直到志愿军实际进入朝鲜作战,并在第一次战役中成功打击联合国军,美军被迫后撤至清川江一线,战果震动国际舆论。 尤其在长津湖战役中,志愿军在极寒环境下与装备精良的美军激战,虽然自身冻伤减员严重,但仍对美军造成重大打击。 这场战役中,美军动用了大量空中力量进行补给和支援,但志愿军在无制空权、无现代装备支撑的情况下,完成了极为艰难的战术目标。 斯大林在得知这一系列战报后,对中国军队的战斗力有了新的认识,他此前对中国志愿军的战斗能力持怀疑态度,认为志愿军难以与美军抗衡。 在看到志愿军以极其有限的条件实现战略目标后,苏联政府开始重新评估中国参与朝鲜战争的意义。 斯大林随即作出调整,决定向中国提供大批武器装备,包括步兵武器、火炮、反坦克设备、卡车在内的整套苏联装备,被分批运往中国,用于武装志愿军部队。 根据中苏之间的协定,这批36个师的装备在1951年初之前陆续到达,极大地缓解了志愿军前线的装备短板。 苏联还在后续派出空军部队参与东北地区的空中掩护工作,保障了补给线路的安全,这些援助虽然未能直接改变志愿军在制空权上的劣势,但对维持前线作战能力起到了关键作用。 这封电报不仅是一次军事物资请求,更代表着中国政府在极端困难情况下的战略定力和外交智慧,36个师的装备不仅提升了志愿军的战斗力,更间接促使苏联从观望转向合作,影响了中苏关系的走向。 出兵朝鲜是一项极具风险的决策,但中国政府在关键时刻扛起了责任,毛主席的决断、志愿军的英勇、36个师装备的背后,是国家在存亡关头所展现出的坚韧意志与历史担当。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:师哲回忆抗美援朝中的几个重大事件——党史纵横