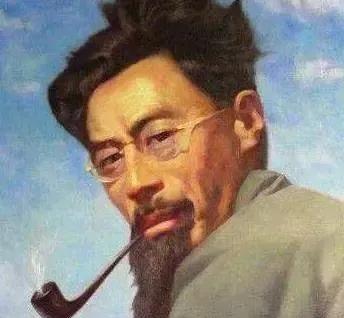

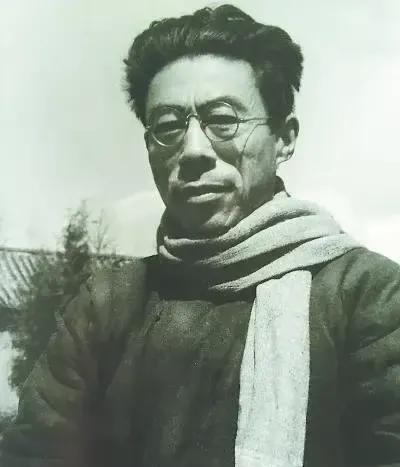

1922年,闻一多在新婚之日,不洗头,不洗澡,不刮胡子,新娘的花轿到了家门口,他却溜之大吉,家人硬是把他抬进了洞房。没想到,婚后闻一多对妻子说:“我再也不会,让你离开我一天。” 闻一多,1899年11月24日生于湖北浠水,出身书香门第,父亲是清末秀才,母亲注重教育。他五岁能背《三字经》,十岁写文章已颇有文采。1910年,他随堂兄到武昌求学,进入两湖总师范学堂附属小学。1912年,他以湖北第二名的成绩考入北京清华学校,开始接触新文化运动。1916年,他在《清华周刊》发表读书笔记《二月庐漫记》,展现了对古籍的深刻理解,同时尝试旧体诗创作。1919年五四运动期间,他积极参与学生运动,代表清华出席全国学联会议,表现出强烈的社会责任感。 1920年,闻一多发表首篇白话文《旅客式的学生》和新诗《西岸》,标志着他从传统诗词转向新诗创作。1922年,他赴美国芝加哥艺术学院学习美术与文学,深受西方现代主义影响。1923年,他出版诗集《红烛》,以浪漫情感和创新形式震动文坛。1925年回国后,他在清华大学、武汉大学等多所高校任教,专注于诗歌创作和古典文学研究。1928年,他出版《死水》,以深刻的社会批判赢得广泛赞誉。他还加入新月社,担任期刊编辑,倡导诗歌的音乐性与形式美。 闻一多的学术学术成就同样突出。他研究《诗经》《楚辞》,出版《离骚解诂》等著作,为中国古典文学研究开辟新路径。他治学严谨,注重中西文化融合,影响深远。1937年抗战爆发,他随西南联大迁至昆明,继续教学与创作,同时投身民主运动,发表慷慨演讲。他的才华与正直,使他成为中国现代文化史上的重要人物。 1922年,闻一多大学毕业,准备赴美留学。父母为他安排了与高真的婚事,这门亲事在他八九岁时就已定下。受新文化运动和西方自由恋爱观念影响,他对包办婚姻极为抗拒,多次试图推迟婚事。家书不断催促,父母担心他留学后不归,他最终妥协,同意回乡完婚,但提出条件:婚礼不拜祖先、不行跪拜礼、不闹洞房。家人只求他成婚,欣然同意。 婚礼前,闻一多与堂弟闻钧天一起装饰新房,在红漆家具上绘制金色图案,展现了他对艺术的热爱。婚礼当天,他拒绝理发、洗澡、刮胡子,躲在书房给友人梁实秋写信,表达只愿以诗为妻、以画为子。花轿到达时,他仍留在书房读书。家人四处寻找,找到他后强行带他到前厅。他蓬头垢面,衣衫不整,勉强完成仪式。宾客议论纷纷,高真家人颇为尴尬,闻家父母忙于安抚。 婚后,闻一多迅速返回清华大学,对高真态度冷淡,蜜月期间专注于学术,完成两万余字的《律诗的研究》。高真不识字,却勤劳贤惠,操持家务,伺候公婆,从不抱怨。她对闻母称丈夫对自己很好,尽力维护他的面子。她的隐忍与付出,逐渐让闻一多有所触动,开始重新审视这段婚姻。 婚后,闻一多逐渐被高真的温柔与付出打动。1923年,他赴美留学前,鼓励高真进入武昌女子职业学校学习。高真勤奋读书,练习写字,两人通过书信交流,分享学问与生活点滴。闻一多寄信列举外国女性成功案例,激励高真进步。她的回信虽字迹拙朴,却真挚感人。通信拉近了两人距离,感情逐渐升温。1923年,他为高真写下诗作《红豆》,表达深切思念。 1925年闻一多回国后,夫妻俩相敬如宾,感情愈发深厚。抗战爆发,他随西南联大迁至昆明,辗转教学,薪水微薄。高真带着孩子颠沛流离,风餐露宿,默默支撑家庭。战时物价飞涨,闻一多卖书、当衣,甚至将珍爱的狐皮大衣送去典当,换取生活必需品。一年冬日,他因缺衣受寒高烧,高真赎回大衣,叮嘱他不再乱当东西。他欲戒烟省钱,高真却攒钱买烟丝,亲手制作烟管,保留他仅有的慰藉。夫妻俩在昆明郊外简陋小屋中相依为命,日子清贫却温馨。 1946年7月15日,闻一多因参与民主运动,在昆明被国民党特务暗杀,年仅46岁。高真悲痛欲绝,改名高真,继承丈夫遗志,整理其诗稿与学术著作,独自抚养子女。她小心保存闻一多的手稿,确保其文学与思想流传后世。他们的婚姻从抗拒开始,在岁月磨砺中化为深情,展现了相互支持的力量。两人最终安葬于北京八宝山革命公墓,留下不朽的精神遗产。