今年1月,乌克兰的马达西奇公司被俄罗斯导弹击中,瞬间变成一片废墟。视频传到网上后,部分中国网友欢呼“俄罗斯帮中国出了口恶气”,但事情真的这么简单吗?

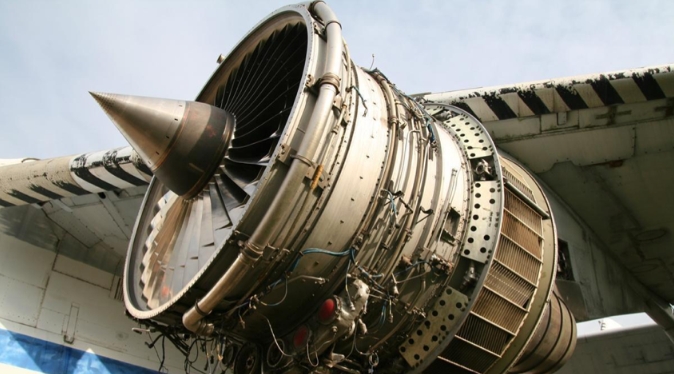

马达西奇公司是苏联解体后乌克兰保留的一家重要航空发动机企业,曾生产过全球最大运输机安-225的发动机,技术实力不容小觑。10年前,因乌克兰经济下滑,马达西奇陷入困境,主动向中国提出收购意向,并承诺转让核心专利技术。当时,中国正急需高性能航空发动机,双方一拍即合,却遭美国以“国家安全”为由施压,最终乌克兰政府在2021年将该公司国有化,导致中国企业的收购计划失败。据国际仲裁机构披露,中国投资方因此损失超过45亿美元。

今年1月的袭击中,俄军导弹命中马达西奇公司,引发剧烈爆炸,厂房陷入火海。部分网友认为这是“帮中国报仇”,但事实并非如此。从技术角度看,马达西奇公司的技术迭代早已停滞,其主打产品AI-222-25型发动机,性能已落后于中国自主研发的WS-17型发动机。中国航空工业集团早在2016年就启动了岷山发动机项目,性能全面超越AI-222-25。此外,中国自主研发的CJ-1000A发动机也已进入C919客机的装机验证阶段。

从经济层面看,中国在马达西奇项目上的损失已通过法律途径寻求补偿,中国企业已向海牙常设仲裁法院提起诉讼,要求乌克兰政府赔偿45亿美元。而乌克兰目前拖欠中国的贷款本息已超15亿美元,试图将债务问题与赔偿纠纷捆绑处理,这种做法严重违反国际契约精神。

从战略层面看,俄军此次袭击主要是为了削弱乌克兰军工能力,马达西奇公司在俄乌冲突期间被乌国防部接管,成为无人机和巡航导弹发动机的重要供应商。俄军的打击目标是切断乌克兰的武器生产链条,而非针对中国利益。中国始终坚持通过法律手段解决争端,并未与任何一方形成对抗关系。

俄罗斯的袭击虽然让部分网友感到解气,但并未实质性挽回中国的经济损失,也未对中国航空发动机技术发展产生决定性影响。中国在航空动力领域的突破,更多得益于自主创新战略的实施。例如,中国航发动研所采用3D打印技术研制的微型涡喷发动机,近期已完成首次飞行验证,标志着我国在航空动力工程化领域取得重大进展。

所以,俄罗斯的行动虽在情感上让部分网友欢呼,但从客观角度看,中国航空发动机的发展更多依赖于自主创新。对于这一事件,你认为俄罗斯的行动是否具有战略意义?还是更应看重中国自主创新的价值?欢迎在评论区分享你的看法!