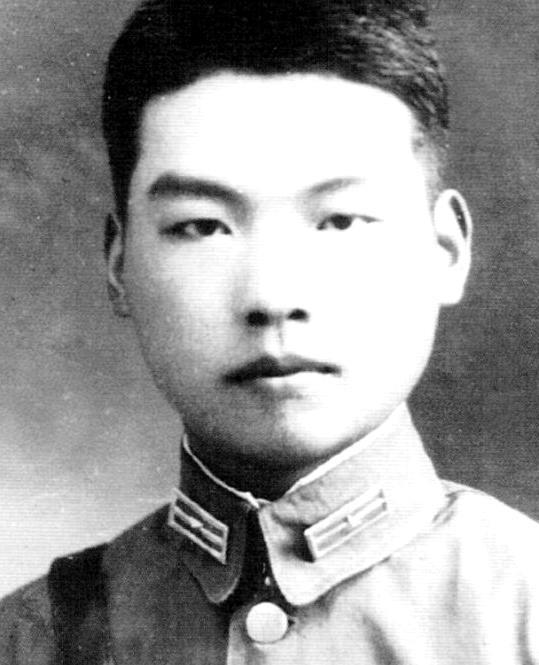

1949年,国民党将领张治中在中南海偶遇一位故人,惊诧万分:"老弟也投诚了?"周总理闻言莞尔:"他这是回家。" 【消息源自:熊向晖回忆录《地下十二年与周恩来》;中共中央文献研究室编《周恩来年谱》;军事科学院《解放战争时期隐蔽战线斗争研究》】 1949年深秋的中南海灯火通明,新政协筹备会的宴会厅里飘着红烧肉的香气。留着短寸头的熊向晖端着白瓷茶缸,在角落里看着那些穿着旧军装的起义将领们互相敬酒。突然有人从背后拍他肩膀:"小老弟,你这茶缸里装的该不会是茅台吧?"转头看见张治中笑眯眯的脸,他连忙放下茶缸立正敬礼——这个在胡宗南身边养成的习惯动作,让两人都愣住了。 "还当是在西安司令部呢?"张治中一把按下他的手臂,突然压低声音:"听说老胡到现在都不知道,他那个最器重的机要秘书,居然把三次重大军事计划都送到了延安?"茶缸里的茶水晃了出来,烫得熊向晖手指发红。这个秘密他守了十二年,从清华园那个下雪的清晨开始。 1936年的北平,清华大学化学馆的玻璃窗结着冰花。熊汇荃——那时他还用着本名——把冻僵的手指放在暖气片上烤着,眼睛却盯着桌上《大众生活》杂志里周恩来的文章。"熊大才子,又在研究炸药配方?"同学嬉笑着凑过来,却看见他慌忙合上杂志。没人知道这个化学系高材生每周都要骑车去西四胡同,在裁缝铺二楼跟着穿长衫的董老师学莫尔斯电码。有次练习发报时他紧张得手心出汗,董老师突然说:"要是怕了现在退出还来得及。" 真正考验来得比想象还快。1937年夏天,胡宗南来清华招揽青年军官,熊汇荃在面试时故意把《孙子兵法》背错两处。"有意思,"戴着圆框眼镜的胡宗南敲着藤椅扶手,"清华学生居然也读武经七书?"三个月后,这个会背兵法的大学生就成了胡长官的侍从秘书。有次整理文件时,他听见胡宗南对参谋长说:"这小熊比黄埔生好用,读书人就是细心。" 1943年的西安司令部,电风扇转得吱呀作响。熊向晖(此时已化名)借着整理作战地图的机会,把"闪击延安"的兵力部署图夹在《曾文正公全集》里带出办公室。接头时交通员老刘盯着他崭新的少校肩章直咂嘴:"乖乖,胡宗南连自己枕头边都让你摸清楚了?"那天夜里他用米汤在《红楼梦》书页上密写情报时,突然想起董老师的话:"记住,最危险的地方往往最安全。" 危险确实来得猝不及防。1947年胡宗南重点进攻陕北前,熊向晖借口去南京述职,把作战计划胶卷藏在美国记者的相机里带出西安。刚回到司令部,就撞见特务处长阴着脸在翻他抽屉。"熊秘书,"那人摸着枪套冷笑,"听说共军对咱们的兵力调动门儿清啊?"他面不改色地递上茶杯:"处长要不要尝尝胡长官赏的龙井?"那天晚上他烧毁了所有密写工具,却在枕头下留了颗手榴弹。 直到1949年这个秋夜,当周恩来在宴会上高声介绍"这是我们埋在胡宗南身边的'闲棋冷子'"时,熊向晖才意识到十二年的棋局终于收官。有民主人士好奇地问:"听说胡宗南给你批过特别通行证?"他笑着摸出珍藏的派克钢笔:"这是胡长官送我去美国留学的临别礼物。"笔帽上"精忠报国"四个鎏金小字,在宴会厅的水晶吊灯下闪着微妙的光。