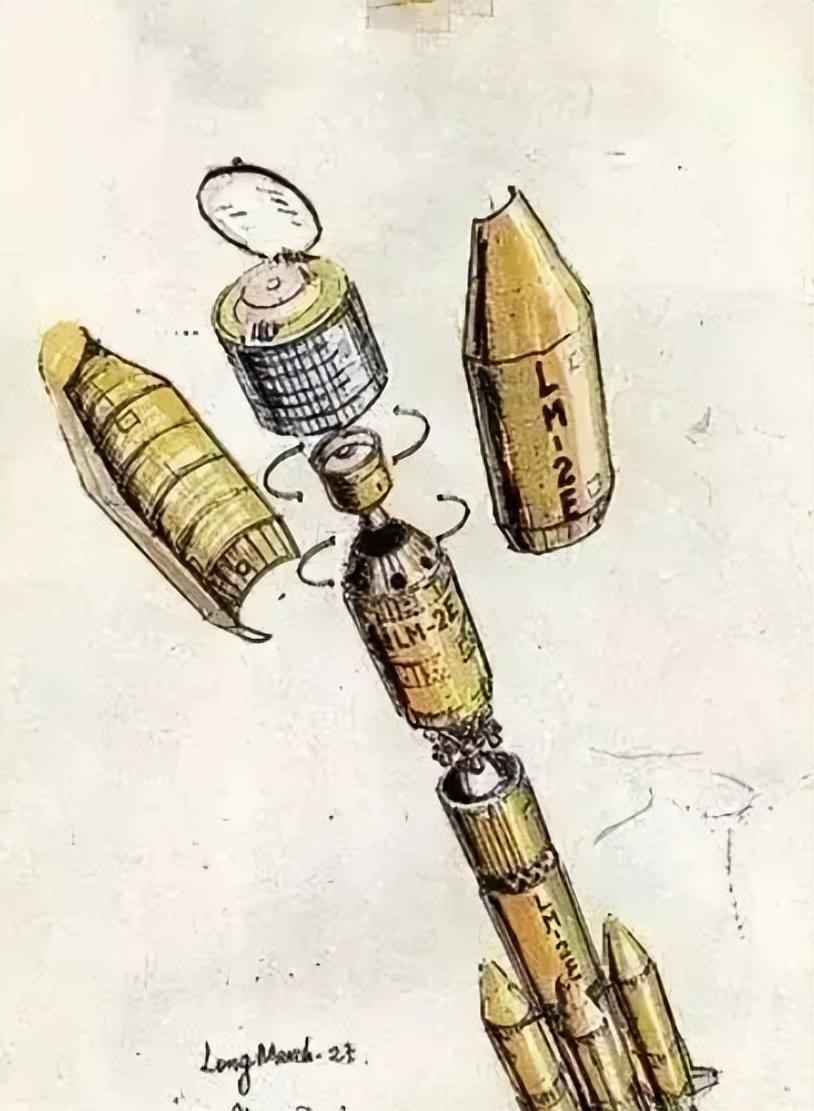

他是钱学森力推的“接班人”,也是钱老临终前还挂在嘴边的人!美国、英国、俄罗斯试射洲际导弹全部失败,唯独他设计的DF-31成功试射,震慑宵小!获得“共和国勋章”的四人其一就有他,可他却没有到现场领奖,因为他在2024年年6月,就已溘然长逝! 请有缘人留个“关注”,说说您的精彩见解,共勉之~ 1964年,戈壁滩上风沙弥漫,烈日如火烘烤着试验场,发射指挥所里,所有人都屏息凝神地盯着那枚高耸的“东风二号”导弹,点火、升空,仅仅几百米后,一声巨响,它坠毁了,我们第一次自主研制的导弹试射,以失败告终。 在一片沉默中,刚满32岁的王永志攥紧了拳头,没人知道,此刻他脑海中正在迅速重演每一个技术参数、每一条管线的计算,深夜灯火通明的技术复盘会上,他突然开口,“推进剂密度因高温下降,注入量超标…… 所有人惊愕,甚至以为他在开玩笑——常理是射程不足就多加燃料,他却主张反其道而行,这不是疯了吗? 但这一次,钱学森没有立即否决,而是沉默一会后,点头问,“有依据吗?” 布满计算纸和绘图板的简陋办公室里,王永志眉头紧锁,指尖在一份份数据上逡巡,他早已预感到,火箭设计中的燃料重量是个关键瓶颈。 他心里清楚,燃料并非越多越好,过多的燃料只会拖累整个系统的效率,关键在于找到一个完美的推重比平衡点。 基于此前细致的密度变化推重比计算,一个大胆甚至有些“疯狂”的念头在他脑中成形,必须减重,而且要减掉整整600公斤! 这个数字在当时几乎等同于天方夜谭,无异于在精密的天平上骤然取走一块巨石,巨大的压力如影随形,质疑的目光从四面八方射来,有人认为这是对整个工程的冒险,然而,王永志坚持己见,他以近乎偏执的信念阐述着理论依据。 最终,这个减重方案在激烈的争论后艰难地被采纳,当导弹再次被点燃,引擎喷吐出炽热的火焰,那声音不再是之前的沉重滞涩,而是带着一种前所未有的轻盈与决绝,呼啸着刺破长空,最终精准无误地命中了遥远的目标。 整个发射场爆发出雷鸣般的欢呼,王永志站在人群里,脸上露出了释然的微笑,他知道自己不仅解决了一个技术难题,更是在自己年轻的生命轨迹上,刻下了难以磨灭的印记,这或许就是命运转折的悄然开始。 多年后,人们才明白,他像一位不知疲倦的领航人,带领着中国火箭技术,一次次冲破西方的技术壁垒与无形封锁,彻底粉碎了“只有发达国家才有资格发射卫星”的陈旧观念。 1986年,美国“挑战者号”航天飞机的悲剧性爆炸,当多数人看到的是风险与退缩时,王永志却敏锐地捕捉到了其中蕴藏的机遇——一个巨大的市场空档正在形成。 “别人不敢打,我们就要打!” 他力排众议,力主研制新一代大推力火箭,决心进军国际发射服务市场,然而,摆在面前的困难如山——国内相关技术储备尚浅,可用资源捉襟见肘,甚至连火箭的详细图纸都还是空白,时间紧迫,任务艰巨,王永志拍着胸脯,“给我500天,火箭必须竖立在发射架上!” 质疑声浪随之而来,反对意见不绝于耳,但他眼神坚定,仿佛能穿透一切迷雾,“机会稍纵即逝,我们不能再等了!” 在他的铁腕领导和日夜催促下,设计团队夜以继日,奇迹般地在一年内完成了24套复杂系统的研发和44万多张设计图纸的绘制。 1990年6月,长征二号E捆绑火箭如巨龙腾空,从最初的设计图纸到翱翔天际,仅仅用了17个月零28天,这个速度不仅让国内惊叹,更在世界航天界引起了巨大震动。 这不仅是中国航天首次成功“走出去”的标志性事件,更为日后中国人实现飞天梦,打下了无比坚实的第一块地基。 1992年,全世界已有三国实现载人航天,而中国尚处萌芽,怎么办?靠仿制?走老路? 不,他再一次做出了不同寻常的决定,要跨越式发展,要跳起来摘果子,“飞船→空间实验室→空间站”三步走战略,就是在这时成形。 没有国外经验可借,他一边亲自带团队攻关,一边与政策制定层沟通协调,在他的推动下,中国载人航天实现了从0到1的跨越,身在病榻的钱学森激动地问道“王永志同志……还在岗位上吗?” 他不仅还在,而且正将钱老的事业推向更高远的宇宙,他不是嘴上说“干就干”,而是一次次用事实证明他“敢干”。 研制导弹,他能从误差中找到生机;打国际市场,他从无到有打造火箭品牌;面对登月瓶颈,他更是敢于提出“人货分运、利用现有火箭先试一步”的破局之策。 不是不怕失败,而是他从不允许自己对国家说“不行”,直到生命最后一刻,王永志心里装的仍是国家的航天大计。 王永志的传奇,不只是一次次成功的技术验证,更是一种中国科学家“敢为天下先”的精神坐标,这不仅是传承,更是一种召唤,下一位王永志,又会从哪里诞生? 星辰大海,正等着他。