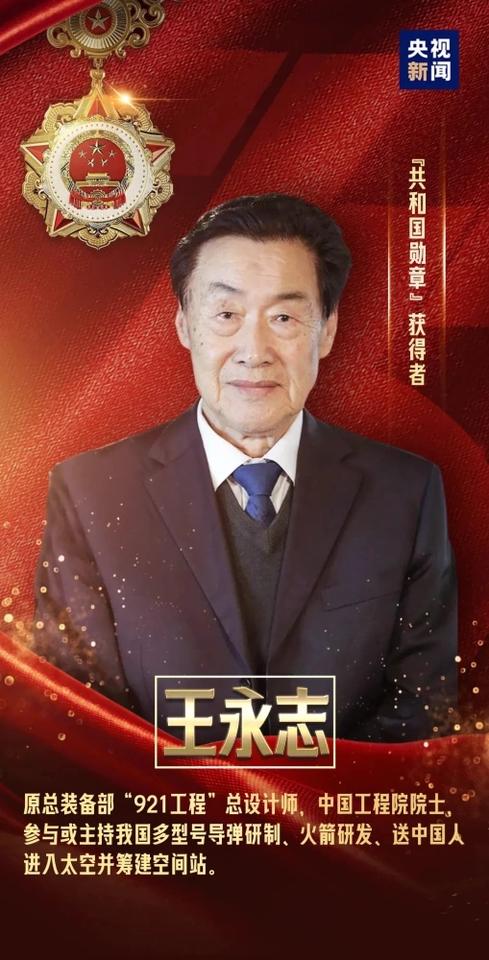

他是钱学森最得意的弟子,曾说:“中国飞船一经问世,就要是世界水平!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! “中国飞船一经问世,就要是世界水平。”这不是一句口号,是王永志对国家的承诺,也是他一生努力的方向。 他出生在1932年的东北,那时家国破碎,日本铁蹄践踏大地,小时候,他不知道什么是中国,直到日本投降,才第一次真正听说自己的国家,年少时亲历亡国奴的屈辱,这让“国家”二字在他心里沉甸甸的。 十八岁那年,他听说美国飞机在朝鲜战场上狂轰滥炸,心里立下志愿,要为祖国造飞机,保家卫国。 1952年,他考入清华大学航空系,学习飞机设计,国家需要火箭导弹人才,他就毅然改学导弹专业,被选送到苏联莫斯科航空学院,专业严格保密,学业异常艰苦。 1961年毕业时,苏联方面破例想留下这个成绩优异的外国学生继续深造,他没有犹豫,婉拒好意,选择回国,为祖国造导弹。 回国后,他被分到国防部第五研究院第一分院总体设计部,开始参与我国导弹的自主研制,上世纪六十年代初,中国正在攻关东风二号导弹。 一次试射前夕,高温导致推进剂膨胀,燃料装不下去,专家们商量着要增加燃料来补救,王永志认真计算,提出减少600公斤推进剂的方案,理由是高温导致燃料密度下降,混合比发生变化,继续增加会适得其反。 他的想法一开始不被接受,但任务迫在眉睫,他把自己的方案带到钱学森面前,钱学森反复追问细节,最后拍板采纳了他的建议,1964年,东风二号成功发射,打破了中国依赖外援的局面,王永志因此被钱学森记住。 进入七十年代,中国要发展第二代战略火箭,钱学森推荐王永志担任总设计师,他编写了二十多条设计守则,确立了严谨的设计体系,推动了中国火箭研制的规范化。 三十多年里,他先后主持完成多个导弹型号和火箭型号的研制,用行动兑现了“为国家铸利剑”的承诺。 八十年代中后期,国际卫星发射市场出现空缺,美国和欧洲接连发生发射事故,王永志敏锐地看到机会,提出抓住时机进入国际市场,当时中国火箭运力远远不够国际标准。 有人想的是增加子级、延长火箭身长,他却提出增加助推器,让火箭“长胖”而不是“长高”,他带着团队夜以继日绘制了数十万张设计图纸,攻克了数百项技术难题,用一年半时间造出了长征二号E型捆绑式运载火箭。 1990年,它成功把模拟星和外国卫星送入轨道,中国火箭技术跃上新台阶,也打开了国际市场的大门。 1992年,中国正式立项载人航天工程,60岁的王永志受命担任首任总设计师,面对国内几乎空白的基础,他坚持提出“三步走”战略:先飞船、后实验室、再空间站。 他要求设计起步就对标世界先进水平,他做了大胆决定,跳过传统的大动物试验阶段,采用拟人载荷进行测试,从“无人”直接跨到“载人”。 他建立了“双想”和“归零”制度,每个环节都要预想可能的风险,再回头检查薄弱环节,确保任何小问题都不能带到天上。 2003年,中国首艘载人飞船神舟五号成功发射,航天员杨利伟安全返回,圆了中华民族千年飞天梦,王永志当时已年过古稀,见证了自己的誓言成真。 他的坚持没有白费,他所要求的零缺陷和安全保障也在这次飞行中得到了验证。 2006年,他从载人航天工程总设计师的岗位上退休,但并没有真正离开,他继续担任高级顾问,组织研究中国空间站的实施方案。 他希望中国能不仅仅是追赶者,还能在一些领域实现领先,直到晚年,他还在为中国的载人登月构思方案。 2024年6月,王永志在北京病逝,享年92岁,几十年里,他主持和参与的工作覆盖了战略导弹、运载火箭、载人飞船到空间站建设,他的后代也投身航天事业,继续传承他的理想。 他留下的,不只是火箭和飞船,更是一种严谨、务实、敢于创新、敢于负责的精神,这种精神,已经融进了中国航天人的血脉里。 当人们抬头仰望夜空,那颗以他名字命名的小行星正默默划过天幕,王永志用一生兑现了对国家的承诺,让中国飞船问世之时,就站在了世界的前列。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:功勋丨王永志:为国铸箭 圆梦飞天——央广网