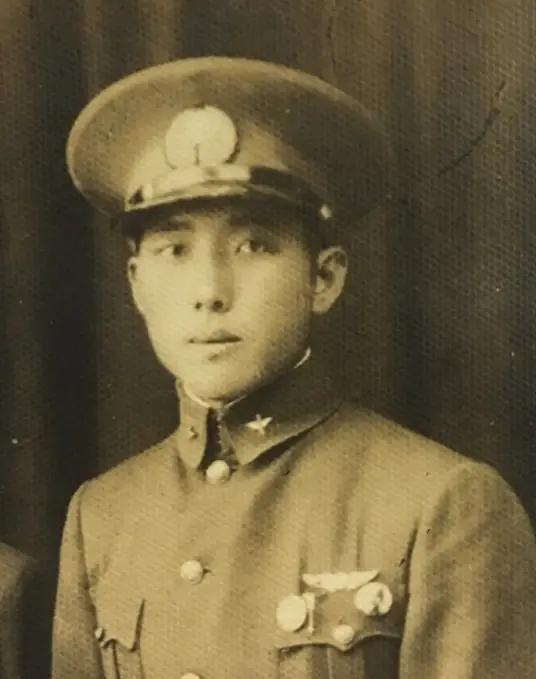

1937年,中国一架战机被日军击落,飞行员跳伞求生,却意外落到了日军阵地,被日寇包围,可没想到,这位飞行员的举动让日军大为赞扬。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1937年8月,中国空军在上海执行对日军海军陆战队司令部的轰炸任务,这天中午,一架编号2510的霍克Ⅲ型战斗机穿过硝烟,飞临虹口上空,驾驶它的是年仅21岁的飞行员阎海文。 这次任务危险异常,敌军早已布设密集的高射炮阵地,阎海文完成俯冲投弹后,战机被高射炮击中右翼,尾部冒起黑烟,油箱破裂,燃油迅速泄漏。 阎海文原本有机会在市区迫降,但为了避免地面百姓伤亡,他选择将飞机向郊区引导,他紧握操纵杆,在空中坚持了数分钟,最终跳伞求生。 降落伞在风力作用下飘离预定区域,落入了真如镇附近的日军阵地,地面上几十名日军已举枪戒备。 他刚一落地便遭到包围,阎海文依靠降落伞作为遮蔽,立刻掏出手枪反击,据中国与日本双方的战史资料记载,他击中数名日军士兵,在寡不敌众的情况下展开短暂交火,日军文件中写明,他共打死三名士兵,至少击伤两人。 弹药所剩无几时,日军试图用中文劝其投降,根据中央档案馆保存的相关证词,阎海文用东北方言高声回应,随后举枪自尽,结束了自己年轻的生命。 他没有选择被俘,也没有后退一步,他用最后一颗子弹,将自己与祖国的尊严一同守住。 阎海文的尸体被日军收殓,日本海军陆战队的高层官员命人用松木为他立了一块墓碑,上面用中文写着“中国空军勇士之墓”。 据当时的日本报纸《朝日新闻》和《每日新闻》报道,这种对敌人表示敬意的举动极为罕见,报道提到,在日军士兵行礼之际,现场一片肃穆。 阎海文的遗体一度被运送到日本军舰上,随后在中日两国国旗下进行了海葬,日本部分军官在后来的军训中将他的事迹讲给士兵听,作为精神层面的示范案例,有日军士兵在日记中写道,他像是断裂却未倒下的树,站在战场中央。 阎海文生前在航校的学习记录保存在中国第二历史档案馆,他1936年战术科目全部为优等。 他的飞行笔记密密麻麻写满战术要点和敌机资料,在战斗前,他常把自己的心得传授给同伴,甚至在休息时间也在讲解作战细节,他知道,空中对敌,并非靠蛮力,而是靠心中那份冷静与坚持。 他从小生长在辽宁北镇县的乡村,家境清贫,1931年,沈阳沦陷,年仅15岁的他亲眼见到父亲遭日本宪兵殴打致残。 这段经历成为他走上报国之路的根源,母亲当年为他准备从军的行囊时,塞了五个鸡蛋,她没有太多言语,只知道儿子这一走,多半再难回来。 阎海文的家书曾被战友保留,上面写着“若战死勿恤”,他将这句话贴身保管,他把自己的命视作武器,希望在关键时刻能换来更大的打击,他明知敌我差距悬殊,依旧选择迎战。 1937年11月,他的部分遗物在日本东京游就馆展出,吸引了两万多名日本民众前来参观。 他使用的M1911手枪和刻有“2510”编号的枪套,后被确认为其生前所用,2015年,这批遗物被日本收藏家捐回中国,南京抗日航空烈士纪念馆现今仍保存这些物品。 阎海文的未婚妻刘月兰后来成为战地护士,根据南通市档案馆保存的1938年红十字会名册,她在战争期间持续在前线救治伤员。 1949年后,她定居南京,每年忌日都会前往纪念地献花祭扫,她曾在一次采访中表示,他没有让中国人丢脸。 他的牺牲在战友之间引起巨大震动,六天后,另一位空军同学沈崇诲在长江口驾驶飞机撞向日舰“出云号”,也壮烈牺牲,这一连串的行动,被中国空军视作血性的象征。 国内各大报纸在当年纷纷刊发他的事迹,《大公报》曾撰文评论,“此死虽哀,实足鼓众志”。 这句话被很多青少年剪下保存,也促使更多青年投身空军,多年后,他的名字出现在台北松山机场的军史纪念馆中,与370多位殉国飞行员并列。 阎海文不是一个传奇,他只是那个时代千千万万个选择奋起的青年之一,他没有留下华丽的言语,只留下了一种选择——用生命对抗屈辱。 他死在敌阵,活在敬意之中,他的故事被人一代代讲述,不是因为结局有多壮烈,而是因为他用行动证明,什么叫做不投降。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:抗战英雄谱:魂驻湛蓝——中国军网