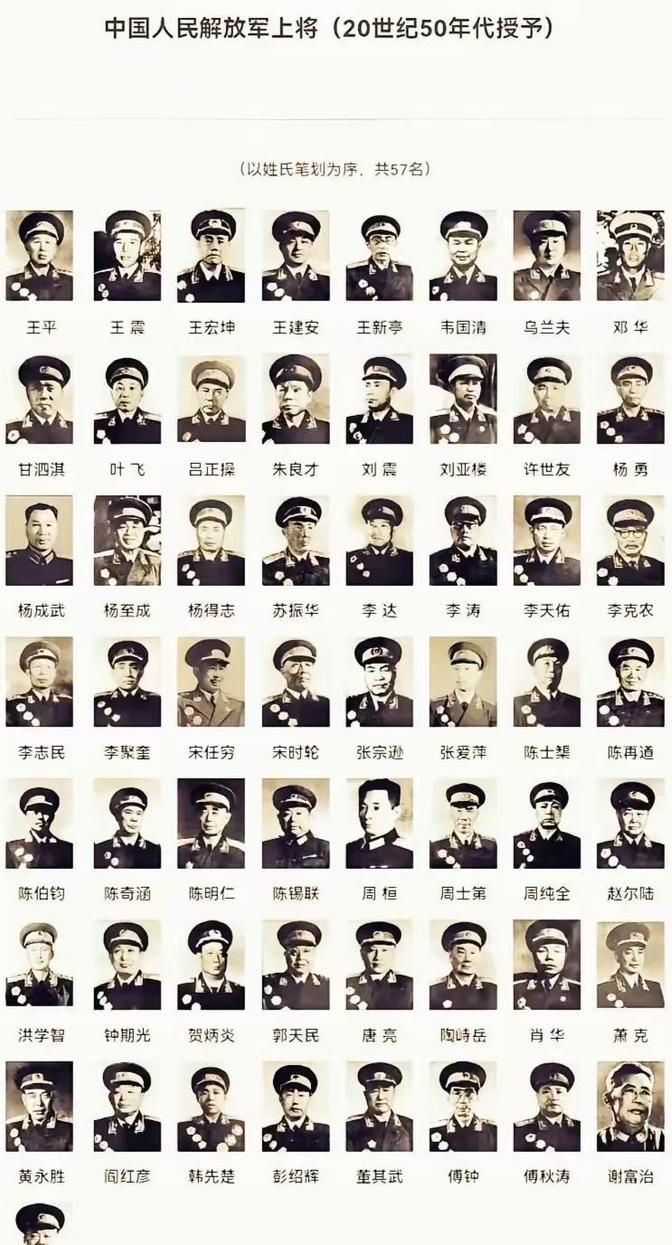

实际上开国上将最初的首批拟授人数是52人,后又先后调整为56人、54人,最终确定为55人,当然期间的具体人员名单调整的次数更多。 中国人民解放军开国上将的首批名单,最早不是55人,而是52人起步。后来这数字像坐过山车似的,忽上忽下,先涨到56人,又掉到54人,最后才稳在55人。为什么会这样折腾? 1955年,中国人民解放军正式推行军衔制,开国上将是这次授衔的重头戏。这帮将军可不是随便挑出来的,他们大多是从战火里走出来的硬骨头,经历了土地革命、抗日战争、解放战争,一路为新中国打下江山。首批上将名单的确定,不光是对他们功绩的肯定,也是新中国军事制度化的标志。不过,这名单可不是一蹴而就的,调整了好几轮才定下来。 当时中央军委肩上的担子不轻,要从成千上万的军官里挑出最顶尖的几个人,标准得公平,程序得严谨。功劳大小、资历深浅、岗位贡献,全得掂量清楚。结果呢,名单从52人开始,经历了几次变迁,最后锁在55人。这过程,既是历史的选择,也是权衡的结果。 1955年初,中央军委开始筹备军衔授予工作。首批上将名单定了个基数:52人。这数字咋来的?主要是根据战争时期的军功和解放后的职务来的。像李天佑、陈再道、王震这样的将领,战功卓著,资历够硬,自然榜上有名。不过,这52人只是个初稿,后面还有得折腾。 没过多久,有人觉得52人有点少了。毕竟革命战争打了那么多年,有功劳的人可不少。于是,军委又开了几次会,把名单扩到56人。这次调整,主要是想把一些差点被漏掉的功臣加进来。比如,有些将领在抗战中打得漂亮,或者在解放战争中立了大功,但因为档案不全或者资历排序靠后,差点没赶上趟。这56人名单一出,大家觉得更全面了,但问题也来了——是不是有点太多了? 56人名单定了没几天,又有人提出异议。说白了,标准得再严一点,不能光看功劳,还得看整体平衡。有的将领虽然打仗厉害,但资历或者影响力稍逊,可能更适合别的军衔。于是,又一轮筛选开始了。这次调整很细,把每个人的档案翻了个底朝天,最后砍掉2人,名单变成54人。这54人看着挺稳,但还没完。 54人名单出来后,大家以为尘埃落定了,结果又冒出新情况。有人发现,个别将领的功绩被低估了,漏掉实在说不过去。经过再三讨论,军委决定再加1人,把名单定在55人。这最后一名是谁不好说,但整个过程体现了一个原则:公平、严谨。这55人名单,算是对开国功臣的一次郑重认定。 名单为啥变来变去?说到底,有几大原因。 首先是功绩核实。战争年代,档案不全很常见。有的将领功劳大,但记录不详细,得反复查证。比如,56人名单时加的人,可能就是档案补全后发现的“遗珠”。 其次是标准统一。上将不是随便给的,得看战功、资历、影响力的综合得分。54人时砍掉的2个,可能就是某项指标没达标。 最后是平衡考虑。军队里派系多、地域广,名单得照顾各方意见,不能厚此薄彼。55人这个数,可能就是各方妥协的结果。 这调整过程虽然麻烦,但也说明中央军委做事认真,不马虎。55人名单敲定后,大家基本服气。 1955年9月27日,55位开国上将正式授衔。这事儿不光是给他们个人荣誉,也是对整个军队的激励。