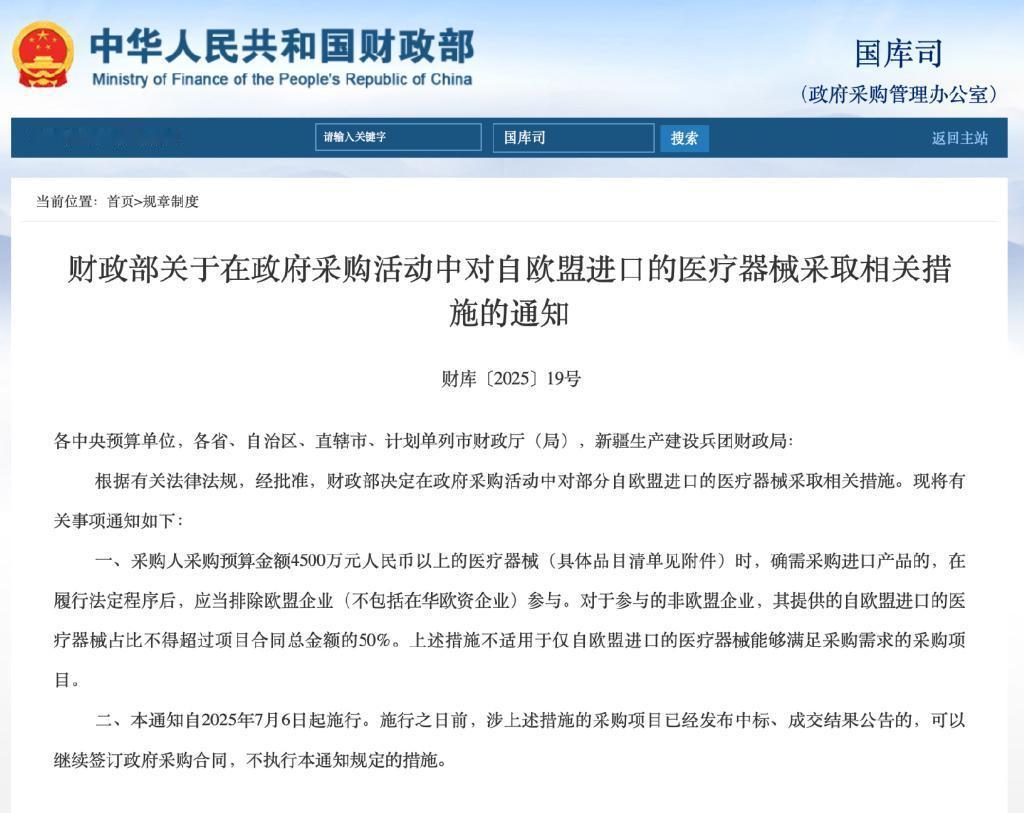

欧盟单方面取消北京会谈,中国商务部雷霆反击!马克龙火速求访华。 欧盟方面解释,决定限制中国产品参与高端医疗设备的采购,是担心中国市场对外企设立了“壁垒”,认为中国现在鼓励国产化,让欧洲企业在中国市场的份额被挤压。 中国最近对欧盟新能源汽车出口做反倾销调查,也是刺激欧盟作出应激反应的重要原因,可以说,市场份额肉眼可见地发生了变化,让一些欧洲企业感受到压力,也有政策上的博弈。 在欧盟看来这不仅是在维护自己的关键产业,也是在给中国施压,逼中国在更多领域开放市场。 整个欧盟每年这方面的市场规模很大,政府采购占整个市场的绝大部分中国高端医疗设备还有不少需要进口,但国内企业逐渐站稳脚跟,欧洲龙头企业的份额被不断挤占。 在这种背景下欧盟出台互惠工具,把高门槛的招标项目先卡住,明显是想优先保障自家企业的利益。 中国做出的反制也同样直接,商务部立刻宣布凡是单笔金额较大的医疗器械项目,非中国本地生产的欧盟产品都要受到限制,而且对于烈酒等欧盟特产也提高了进口门槛。 值得注意的是中国政策在细节上也考虑到实际情况,给在中国本地有投资和生产的欧盟企业留了一点余地,欧洲出口商受到影响的同时,那些愿意本地化发展的企业还能继续留在市场上,这种反制虽然强硬,但不会完全关死大门,算是既表明了态度也留了一定协商空间。 不少官宣看起来很统一,其实背后利益诉求各异,像法国和德国他们在中国市场有很深的经济联系,法国医疗设备行业这些年在中国市场份额不断下降。 白兰地也是重点出口品,而德国虽然汽车产业眼下面临巨大转型压力,对中国的投资和出口规模依赖却有增无减,和法国一样,德国高层其实也不愿彻底和中国脱钩。 还有些较小的东欧国家,经常会把价值观议题推到前台,在产业利益面前却又缺乏一致性,欧盟在对华策略上很难完全做到拧成一股绳,实际操作起来也经常左右为难。 中欧双方每年的进出口额都很庞大,产业链上彼此依赖,虽然中国本土制造水平在不断上升,但欧洲在很多高技术领域依然稳坐龙头,一旦双方关系紧张到某个极点,不但进口商和出口商受影响,更会波及到供应链上下游不少企业。 医疗器械等行业全球化程度本身就高,无论哪一方采取更强烈的壁垒措施,最终都容易带来整个行业波动,包括价格上涨和供应延迟,除了行业影响消费者和普通人最终也可能承担市场变化带来的后果。 中欧经贸关系里既有合作巨大的潜力,也有结构调整带来的摩擦,一个快速发展的中国制造业,对欧洲既是机会也是压力。 从去年中欧班列、航班运输的活跃和贸易总量来看,哪一方都很难轻易割断这种高度依赖的纽带,过去几十年形成的共赢基础,还远没有彻底瓦解,还是看双方是否能及时重启磋商,用对话与共识推动市场回暖。 信息来源:欧洲没有‘中国牌’,中方反击让欧洲认清现实”——观察者网 财经观察:中方限制采购欧盟医疗器械,影响有多大?——环球网 欧盟限制中国企业和产品参与其医疗器械公共采购,商务部回应——商务部网站