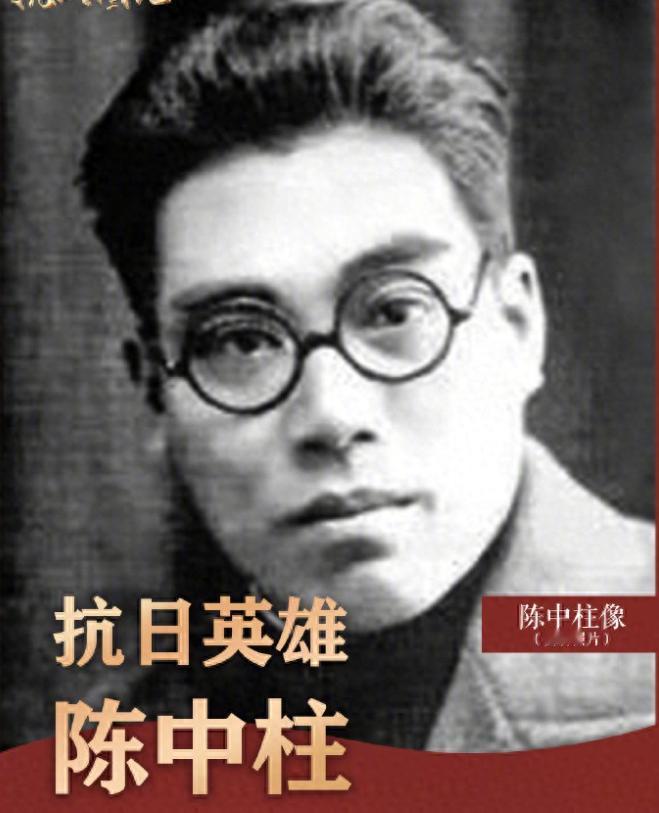

1941年6月,国军少将陈中柱战死后,头颅被日军割下带走邀功。陈中柱的妻子怀着身孕,带着女儿,不顾生死奔赴泰州,向日军司令当面索求丈夫的头颅。 陈中柱出生于1906年,家境清寒,自幼刻苦读书。二十年代中期,他独自赴上海谋生,在电车公司做售票员。 狭小车厢里的站立、报站、撕票,日复一日的劳作并没有磨灭他对前途的渴望。在钢铁城市的夜色里,他接触到了进步思想,开始思索个人与国家的关系。 1928年,他毅然报考黄埔军校第六期,从此步入军旅道路,成为一名真正的职业军人。 毕业后,他担任过南京中央大学的军事教官,讲授战术理论。身穿军装、手握教鞭的他,遇见了温婉聪慧的南京姑娘王志芳。 两人于1932年结为夫妻,婚后相濡以沫,育有两个女儿。抗日战争全面爆发后,陈中柱被任命为鲁苏皖边区游击总指挥部第四纵队司令,承担起敌后抗战的重任。 自1938年起,他率领部队在苏北一带展开游击战,专打敌人运输线,屡次给日军造成沉重打击。陈中柱指挥灵活,作战果敢,深得百姓爱戴,被当地人称为“算盘司令”,因为他总能精准预判敌军动向,出其不意地发动袭击。 1941年初夏,敌军发动大规模“扫荡”,数路日伪军合围第四纵队。陈中柱带领部队坚守三日,枪林弹雨中,他指挥若定,亲自冲锋。 子弹打光后,他甚至抡起大刀与敌人肉搏。最终,在突围至武家泽过程中不幸中弹,倒在芦苇丛中。他死得极其惨烈,敌军在清理战场时,为了邀赏,割下他的头颅带回泰州。年仅三十五岁的他,以最英勇的方式告别战场。 消息传到后方,如同惊雷劈入王志芳的心头。此时的她身怀六甲,正值盛夏,身体沉重。一想到丈夫身首异处,她心如刀绞,强忍悲痛,决心前往泰州把丈夫的头颅带回。她知道,那是一条无比凶险的路。可她也知道,丈夫生前戎马一生,死后不能做无头孤魂。 随行的还有他们年幼的女儿红秀。王志芳带着女儿,踏上七十里水路,在村民唐邦本的帮助下,白天躲藏,夜里赶路。每一寸河道都可能藏着敌人的岗哨,每一次靠岸都可能暴露行踪。她挺着大肚子,咬紧牙关,一步不退。 抵达泰州城后,她直奔日军司令部。面对荷枪实弹的守卫,她没有退缩,神情冷峻地报出身份。起初无人理会,她便蹲在门外不走,任由烈日曝晒。哭声、质问、哀求交织在一起,引来日军翻译注意。她表明身份,表示只为带走丈夫的头颅,不牵连他人。 日军司令南部襄吉被告知后,起初不为所动。当他亲眼看到这个挺着大肚子、泪眼婆娑的中国女子站在自己面前,仍保持着一份倔强与庄严时,沉默良久。他最终点头同意,命人将头颅取出,装在一个木盒中交给她。 王志芳接过木盒时,手在颤抖,眼泪止不住地流。盒底渗出的石灰味与血腥味混合,像一把刀刺进她心里。可她没有哭出声,也没有跪地哀号。她只是一遍遍地用手抚摸木盒表面,像是在安慰丈夫,也像是在告诉自己:带你回家了。 陈中柱的遗体早已由村民用门板钉成棺材,就地安葬在一片芦苇丛中。王志芳带着头颅赶回,夜里点起油灯,独坐棺前。她用干净的布擦拭丈夫的脸,又用针线将头颅缝合于躯体之间。 缝合的每一针,都伴着腹中胎儿的轻轻踢动。那一夜,她没有合眼,仿佛用一整夜的坚守,完成了生者对死者的告别。 合葬之后,王志芳选择在泰州西门外一块姓唐人家的田地,为丈夫立碑。墓碑上只刻了八个字:“陈中柱将军之墓”。她没有多言,也无需多言。这八个字,凝结了战士的忠魂,寄托了家属的深情。 不久后,她在武家泽生下儿子,取名“陈承志”,意为承父遗志。陈承志自小便知父亲的事迹,从未忘记母亲的坚强。长大后,他旅居国外,始终关注家乡对父亲的纪念。2023年9月,他首次回到父亲的牺牲地,在风车口跪地痛哭,哽咽着说:“爸爸,我来晚了。” 如今,陈中柱烈士的故事已成为兴化陈堡镇红色文化的核心内容。当地修建了中柱广场、烈士史料陈列馆,还将其事迹融入乡村振兴项目。 人们在追忆中铭记,在纪念中传承。村民唐邦本的孙子唐仁和,拉着陈志的手,重走祖辈藏匿遗体的小巷。那段过往,如今已成为一代又一代人的精神底色。 1987年,江苏省政府追认陈中柱为革命烈士。2014年,民政部将他列入第一批300位著名抗日英烈名录。他的名片也被收藏于南京民间抗战博物馆,展出时,长女陈璞曾在留言簿写下:“爸爸,我又见到你的字迹,像是你回来了。”而他的妻子王志芳,晚年在展板前轻声写下五个字:“我爱陈中柱。” 历史从不轻易遗忘。陈中柱以战士的姿态倒在战场,王志芳以妻子的名义挺进敌营。他们并肩书写了一段关于忠诚、勇气与爱的传奇。在民族最危难的时刻,有人用生命捍卫疆土,有人用柔弱之躯守护尊严。这样的故事,不该被尘封。 在硝烟散尽后的岁月里,有人走进纪念馆,有人走到墓碑前,有人走回老屋。每一个脚步,都是对那段历史的回应。那些流过的血、走过的路、说过的话、留下的信,都在提醒我们:和平来之不易,记忆不可遗忘。

评论列表