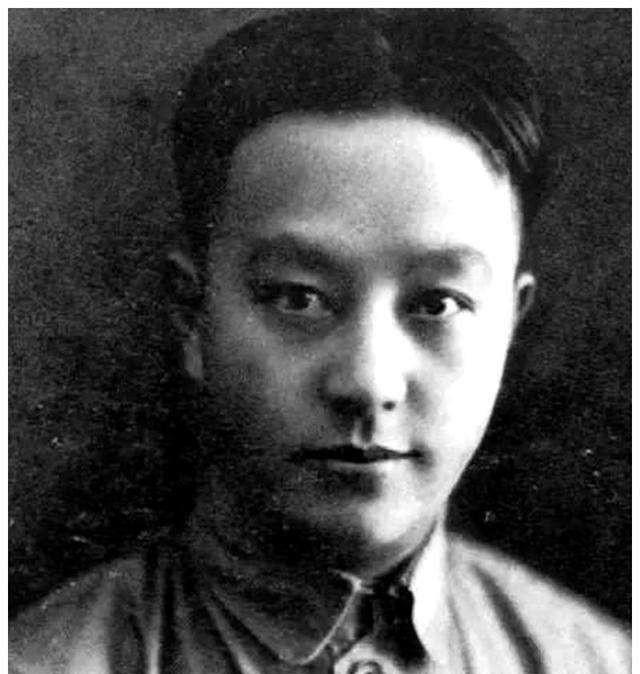

1945年,美军为讥讽陈赓,故意指着桌上的牛排、面包问道:“陈将军,我们美国人的饮食怎么样?”陈赓闻言,只用一招,便噎得美军说不出话来。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1945年秋天,战争刚刚停息,北平的空气还带着硝烟未散的余味,日本投降后,中国的命运再度来到十字路口,表面上,国共两党坐在谈判桌前,言辞和平;实际上,内战的火种已经在上党和华北多地悄然燃起,而在这场逐渐升温的较量中,一个新的角色走了进来——美国。 美国以“调停者”的身份介入中国局势,派出军官参与军调,试图在国共之间斡旋,但他们的真实意图并不单纯,这不仅是一次军事和政治层面的干预,更是一场文化和意识形态的博弈,当时的美军代表提出要在北平设宴,邀请中共方面的将领赴会,吃饭是假,试探是真,他们想在餐桌上,通过形式上的西式礼仪和精致菜肴,向中共传达一种隐含的信号:文明、秩序、优越感。 这场宴会选在了北平城中心的一家高级西餐厅,美方布置得一丝不苟,银质餐具擦得锃亮,餐桌上的牛排、面包、沙拉、黄油汤一应俱全,香气混杂着奶油和肉的味道弥漫在空气中,灯光打在玻璃杯上,反射出炫目的光斑,这一切,并不只是为了好看,更是一种精心设计的文化展示,他们要用“吃”的方式,敲打中共代表的心理防线。 代表中共前往赴宴的人,是陈赓,他是一个素来不拘小节的人,衣着朴素,言语直接,带着太行山的风土气息,他没有穿新制的将军服,也没有佩戴任何引人注目的军衔标志,依然是一身灰布军装,肩膀有些泛白,袖口甚至打着补丁,他就这样走进了那个布满水晶吊灯和红酒香气的宴会厅。 宴会开始时气氛显得平静,菜一道道上,酒一杯杯斟,美军代表不断用礼貌而虚伪的笑容与陈赓寒暄,然而,从他们刻意强调的食物种类、对中共根据地“物资短缺”的暗示,再到不时流露出的优越语气,都透露出他们的真实目的,他们想通过餐桌上的“文明”差距,营造一种心理压迫,他们想让陈赓觉得自己来自一个落后的政权,一个无法提供现代生活方式的地方。 然而,事情的发展却出乎他们意料,面对铺天盖地的西餐阵势,陈赓并没有表现出丝毫的不适,他端起一块牛排,仔细看了看,又拿起一片面包,掂了掂分量,然后从容地将牛排、面包、沙拉一股脑倒进了盛着奶油汤的碗里,他这一连串动作没有任何犹豫,也没有夸张,甚至没有发出多余的声音,他只是默默地搅拌着那碗食物,将原本整齐分明的几道菜搅成了一锅浓稠的大杂烩。 整个宴会厅一下子安静了下来,原本还在窃笑的美军军官们表情凝固,没人料到他会这样做,这不是粗鲁,也不是无知,而是一种极具象征意味的回应,那锅混合的食物,不再是他们精心设计的“文明展示”,而成了一种对干涉、混乱和傲慢的冷峻讽刺。 那一刻,在场的所有人都意识到了,这不仅仅是一次简单的饮食行为,这是陈赓对美军试图搅浑中国局势的回应,他没有用言语反驳,也没有情绪激动,而是通过一种极其简单的动作,回敬了对方的挑衅,那锅奶油汤中的牛排和面包,仿佛成了美国自诩为调停者却暗中操控的象征。 宴会继续,但气氛再也无法恢复,美军代表们开始频繁交头接耳,表情不再轻松,中共代表没有再多说一句话,只是按照自己的节奏吃完了饭,离开了宴会厅,那锅混合的食物,最终没有人动一下,静静地摆在桌上,像一面镜子,把这场“文明盛宴”的真实面目照得清清楚楚。 这场宴会之后,关于它的传闻在北平城中流传开来,人们说,那是一次没有动刀枪的较量,却让美军颜面尽失,陈赓没有高声反驳,也没有愤然离席,他只是用一碗搅拌出来的“混汤”,让对方明白了什么叫真正的从容。 这件事被写入了当时军调部的记录,也成为了后人研究中国近代外交应变的经典案例,它之所以重要,不在于它是否改变了大局,而在于它展现了一种处事方式——不卑不亢、以文化回击文化、以象征回应象征。 而在陈赓的身上,这种精神并不只体现在一顿饭中,他始终保持着一种简朴的生活态度,即便身居高位,也不改本色,在三年困难时期,他坚决不让家人享受特殊待遇,宁愿自己少吃,也要与群众同甘共苦,他的孩子曾被他安排去普通工厂宿舍生活,不允许借他的名义得到任何便利,他说,这饭是组织给的,不能吃得心安理得,就不如不吃。 有一年他回到家乡,亲戚赶紧张罗好饭菜招待他,他环顾四周,没动筷子,而是先要求看看粮仓,发现一切不过是做样子,他没有发火,只是淡淡地说了一句:“哄不了我,”转身就安排物资支援,解决了实质问题。 从六国饭店那碗混汤,到故乡空仓前的沉默,陈赓始终用行动表达着他的立场,他不靠激烈言辞,不靠铺张表演,他靠的是清醒的头脑、坚定的原则和朴素的信仰。 信息来源:2022-01-28 人民资讯——餐桌旁的传奇大将陈赓

绯色手术刀

男神!