[美丽中国大写意]

编者按

鸟类,是我们“会飞的邻居”,不仅点缀城市生活,更对维护生态系统平衡和稳定发挥着重要作用。我国是世界上鸟类资源最丰富的国家之一,也是全球候鸟跨境迁徙的重要通道。近年来,我国采取系列强化保护措施,持续推进鸟类保护监测网络建设,强化鸟类等野生动物保护。

增强爱鸟护鸟意识,是全社会共同的责任。本期,让我们带您走进三座城市,在声声啁啾中感受多样的美。

浙江宁海:有张义务“护鸟网”

树桠上密布着一个个浅碟形的鸟巢,高倍望远镜里放大看,有的安稳地“坐”在巢中孵蛋,有的忙着哺育“小宝宝”,有的则“站”在高枝上望哨守卫……在浙江宁海县强蛟镇狗山岛鹭鸟栖息繁殖保护基地,2000多只鹭鸟宝宝将在这个夏天破壳而出。

“现在是繁殖旺季,鹭鸟都已进入孵化期,每天会增添上百只鹭鸟宝宝,可把鸟爸鸟妈们忙坏了。”环岛巡护的宁海湾义务护鸟队队员尤国成满脸喜悦:“这段时间,鹭鸟换上光鲜亮丽的繁殖羽,看上去就像披上了华丽的婚纱,既能吸引异性,又能给宝宝遮风挡雨。”

“从一枚鸟蛋变成一只雏鸟,大约需要23至25天,每窝一般能孵化成功2到4只,成鸟会寸步不离轮流守护。”一旁的胡胜江接过话头,此时正是他们宁海湾义务护鸟队最忙碌的时候,需要做好各项监测和保护,让这些鹭鸟宝宝安全度过哺育期。

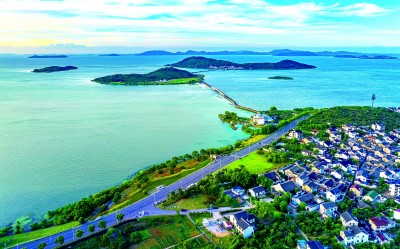

位于东海之滨象山港尾的宁海湾,地处东亚—澳大利亚候鸟迁徙路线的中段,每年春秋两季都会迎来成千上万的候鸟。

“清明节前后,鸟儿们就会陆续飞来。打头阵的是夜鹭,然后是大白鹭和中白鹭。牛背鹭、池鹭会在5月底前飞抵这片海域,筑巢孵蛋。”胡胜江说。

为了让这些“远方的客人”宾至如归,2020年2月,强蛟镇发起了“爱鸟·护鸟·保护野生动物”专项宣教行动,成立了由船老大、警察、党员群众志愿者组成的义务护鸟服务队,一张海陆联动的立体“护鸟网”搭建起来。

“和我们渔民一样,鸟儿都是早出晚归辛勤劳作。”王明明介绍,每天早晚鸟类活动频繁时,他们这些船老大队员就会开船巡逻周边海岸线和岛屿,或观察是否有人破坏栖息地,或及时救助受伤鸟儿。

“这些年,随着海岛生态旅游的兴起,加上政府部门的大力宣传,大家爱鸟护鸟的意识明显增强了。”船老大尤伟德说,护鸟队的成员从最初的12人已经发展到如今的150多人。

“鸟儿很聪明,知道退潮后会有大量鱼虾留在浅滩,这会儿都来觅食了。”一大早,“生态义警”王华波就和护鸟队队员一起来到了宁海湾海岸线。

为了守护好这片鸟类乐园,强蛟派出所成立了宁海湾生态警务联勤工作室,“生态义警”带着护鸟队员、网格员、志愿者共同开展巡护和清网清套、捡拾白色垃圾等公益行动,做好候鸟迁徙期间的保护和监测工作。

加入公益行动的还有国家电网的青年志愿者。他们定期巡检供电线路和设备,提醒居民不在鸟类栖息地附近私拉乱接电线,避免对候鸟造成伤害。

如今,宁海湾野生鸟类的种类和数量逐年增长,还发现了黑脸琵鹭、卷羽鹈鹕、红脚鹬、反嘴鹬等珍稀物种和濒危鸟类。

前来“安家落户”的鸟儿越来越多,宁海湾的游客也多起来了,开民宿、卖特产、做船餐生意,当地村民的腰包越来越鼓,爱鸟护鸟意识也越扎越深。

水清滩净、鱼鸥翔集,望着这片蓝湾碧海,护鸟队队长仇云蛟动情地说:“大家都来守护,这样的美景就能永驻人间。”

(本报记者曾毅本报通讯员吴立高)

湖北十堰:有群热心爱鸟人

一边分批次将稗子、小米和玉米撒在食盆里,一边仔细观察着鸟的进食和饮水状态,待小家伙们“水足饭饱”之后,再小心翼翼地清理鸟笼中的粪便和杂物……7月5日,在湖北十堰东风22小学的生态教室内,“湖北省最美野生动物守护人”刘洪军老师正精心给2只虎皮鹦鹉、2只鸽子喂食。它们都是因为腿脚受伤被热心市民和学生送来的,这里是远近闻名的“鸟类救助站”。

手捧着新近出版的《南水北调中线核心水源区野生鸟类观察图鉴》,刘洪军讲起了自己与鸟结下的不解之缘。30多年来,他身着迷彩服,手拿望远镜,背着相机,踏访十堰山山水水,用镜头捕捉了30余万张丹江口库区鸟类的生态影像。

除了拍鸟、观鸟,身为环保志愿者的刘洪军同样爱鸟、护鸟,救助受伤鸟类,拆除粘网、清除毒饵,样样不遗余力。

自2007年以来,该校面向三四年级学生开设生态课,每周三下午由刘洪军定期授课。他将拍摄到的鸟类照片制作成《鸟儿的高级时装秀》《鸟儿是怎么睡觉的》等课件,用自然之美打动孩童的心灵;他组建观鸟社团,教学生观鸟、拍鸟,将爱鸟的种子撒在学生心田。由他开发的《生态道德教育》校本课程深受学生喜爱。

十堰地处秦巴山区汉水谷地,是南水北调中线工程核心水源区、国家重要生态功能区、国家战略性水源地和绿色可持续发展先行区。十堰林地面积2915.87万亩,森林面积2556.33万亩,居全省市州第一;森林覆盖率达72.01%,森林蓄积量达1.22亿立方米,居全省市州第二……这些都为鸟类生息繁衍提供了理想的生境。

自2001年以来,十堰连续25年开展“爱鸟周”活动。目前,全市已有常年观鸟和拍鸟爱好者近500人,多次组队参加国内观鸟大赛并屡获佳绩,发现、确认了多项野生鸟类新纪录。

在十堰,爱鸟护鸟既靠市民自愿自觉,也靠长着“钢牙利齿”的环保法规。

自2013年起,十堰全面禁止猎捕野生鸟类,加强野生鸟类资源管护。近年来,十堰还建立打击野生动植物非法贸易联席会议制度,市林业局联合相关部门开展“春雷行动”“清风行动”等专项执法行动,全力做好全市野生动物应急处置和收容救护。

目前,十堰已在江河源头、重要林区、生态良好的国有林场、野生动物栖息区等建成自然保护地46个,面积达773.25万亩,保护面积和数量均位列全省地市州首位。据统计,十堰野生鸟类总数已由2013年的310余种,增加到369种,“鸟中大熊猫”中华秋沙鸭、“世界最神秘的鸟”海南鳽、“鸟中仙子”白鹤、“鸟中东方宝石”朱鹮等频频造访。

“接下来,我们将加大野生鸟类保护力度,完善治理体系,强化执法监管,动员社会力量积极参与到爱鸟护鸟中来,全面夯实‘一泓清水永续北上’的生态基础。”十堰市林业局局长汤宏表示。

(本报记者王建宏张锐本报通讯员吕伟)

江苏苏州:有座水鸟“梦幻家园”

夏日清晨,太湖岸边细雨绵绵。“叽叽!喳喳!”位于丽波湾取水口的木桩上,鹗、鸬鹚、夜鹭悠闲栖息。水面上,白骨顶、小等在嬉戏;芦苇丛中传来东方大苇莺、纯色山鹪莺的鸣唱声。

苏州全市有太湖、阳澄湖等400多个湖泊,长江、京杭运河等2万多条河流,全市湿地总面积478万亩,内陆湖泊湿地面积位居全省第一,成为鸟儿们栖居的“天堂”。

“种类和数量一年更比一年多!”太湖湿地生态系统定位观测研究站观测人员周敏军说。在2024年至2025年苏州越冬雁鸭监测期间,观测人员在太湖(苏州东山段)取得重大发现:统计到超过6500只世界易危物种红头潜鸭,数量创下近十年来苏州地区的最高纪录。

《长江中下游水鸟调查报告2015》显示,整个长江中下游地区调查发现的红头潜鸭总数量仅为5944只。如此大规模集群的红头潜鸭在长江中下游乃至国内都实属少见。

苏州市生态环境局副局长孙昕介绍,2024年以来,苏州聚焦河道水质整体提升,完成东西山40条通湖河道治理。全面完成7374家涉磷企业规范化整治,验收完成率达100%。

“湿地好不好,鸟儿说了算”。苏州市湿地保护管理站站长冯育青介绍,苏州在全国率先探索建立生物评价指标,在全市布设100个鸟类监测区,每月开展鸟类观测。

为了更好保护鸟儿赖以生存的家园,2012年,苏州出台江苏省内首部湿地保护条例。目前,苏州建成江苏太湖湿地生态系统定位观测研究站,形成了覆盖全市的湿地生态系统定位观测研究体系,设立100个水质监测区,人工监测与实时监测结合,最快可10分钟收取数据。

2024年公布的江苏省长江流域水生态考核结果中,苏州太湖段得分73.5,位居沿湖三市前列,这为鸟儿在这里繁衍生息提供了良好的生态保障。

太湖生态岛位于太湖核心区域,以其独特的湿地生态系统和地理优势,交织成水鸟的“梦幻家园”。为从根本上保护太湖生态环境、改善当地百姓生活,当地采取包括太湖围网清理拆除、消夏湾鱼塘整治和农田复垦等在内的一系列措施。通过治理,消夏湾每年可削减流入太湖的总氮8.7吨、总磷0.87吨,为太湖贡献220万吨清洁水,进而建立起山林农田与太湖之间的天然屏障。

如今,太湖生态岛上飞鸟翩跹。位于岛内的太湖湖滨国家湿地,在科研人员与守护者们精心营造下,多样的湿地生境如拼图般逐渐完整。从浅滩泥沼到茂密芦苇荡,从静谧水塘到开阔草地,每一寸土地都生机蓬勃。

湖滨湿地鸟类的“家族”因此日益兴旺,总数从147种攀升至210种。这里的鸟种占苏州市总鸟种的51.85%、江苏省总鸟种的46.98%,已然成为鸟儿们在江南水乡的温馨家园。

眼下,苏州正加强太湖核心区域湿地保护修复,打造长三角生物多样性保护示范窗口,持续描绘“万物和谐”的太湖生态新画卷。

(本报记者苏雁)