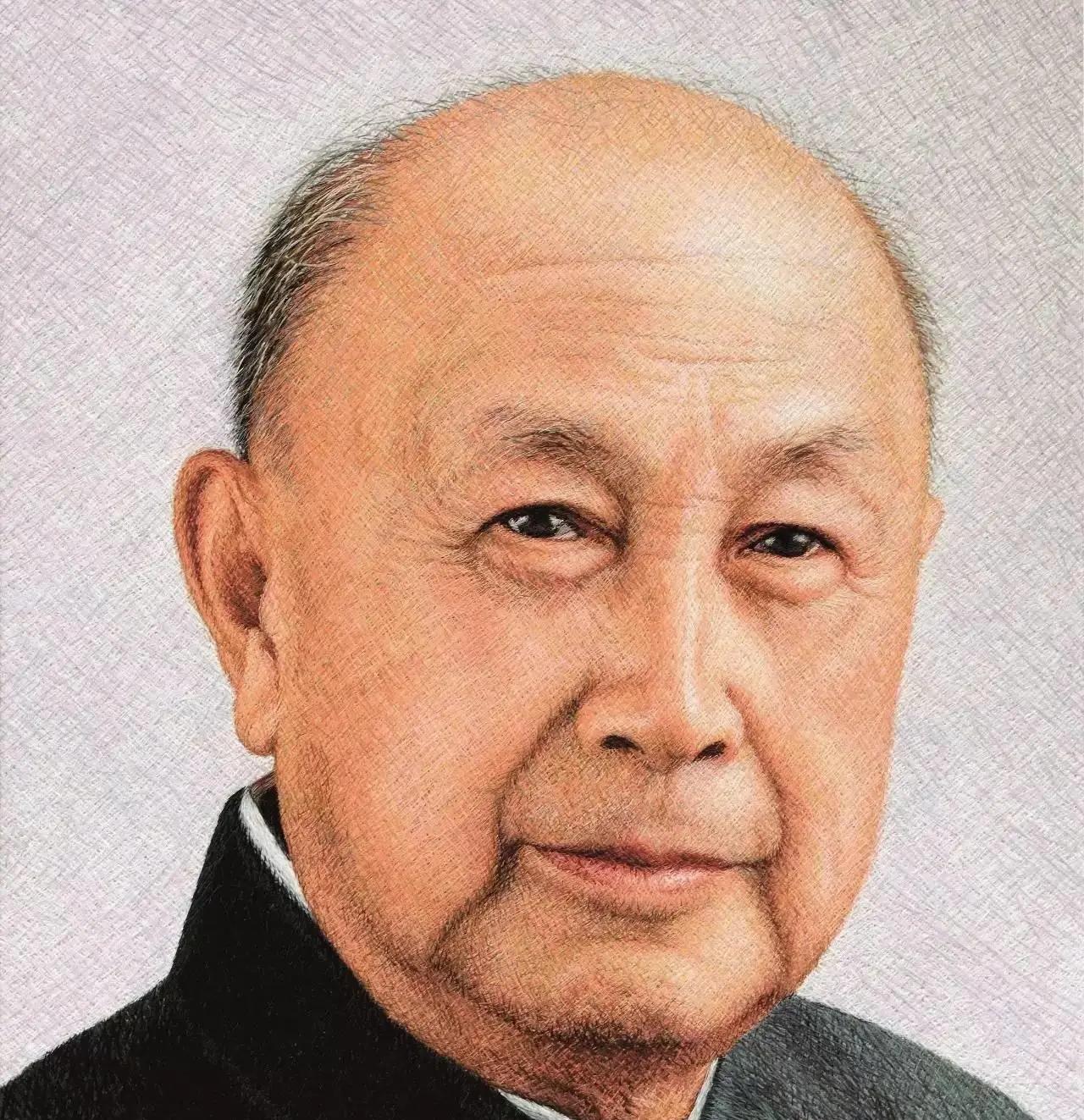

1964年,一位知青在阅读钱学森的论文时,却发现方程推导错了,秉持着对知识的尊重,就给钱学森写去了信,谁料,钱学森不仅回了信,还多次使用尊称,还感谢他指出自己的错误...... (麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!) 谁能想到,一封从戈壁荒滩寄出的信,竟能改变一个年轻人一生的轨迹。 故事的两位主角,一方是声名赫赫的科学巨擘钱学森,另一方,则是新疆戈壁里一个默默无闻的青年。 连接他们的,不过是一封贴着八分钱邮票的信,和几页写满了公式的草稿纸。 然而,正是这段跨越三千公里的通信,让一位大师坦然认错,也让一个无名之辈的人生从此不同。 1964年,作为学生的郝天护响应国家的号召,下乡来到了新疆,白天他是农学院的知青,晚上是煤炉边马灯下的教师,但骨子里,他还是那个痴迷科学的年轻人,每当北京寄来新的科技期刊,就是他最快活的时候。 就在一个寒冷的冬夜,郝天护像往常一样研读《力学学报》,目光落在了钱学森一篇关于流体力学的论文上。 他读着读着,敏锐地感到一丝不对劲,某个关键方程的推导,似乎有个小小的瑕疵,这个念头让他吓了一跳,那可是钱学森。 可他天生有股钻研的劲儿,不弄明白睡不着觉,于是,在昏暗的灯光下,他铺开草稿纸,一遍又一遍地演算,从怀疑到确认,他最终肯定,自己的推算没错,钱老的论文里确实有个疏漏。 接下来怎么办,一个小青年难不成要指责出钱学森的错误,信寄出去,大概率石沉大海,甚至可能被当成笑话。 郝天护心里不是没打鼓,可对科学真理的敬畏,最终压倒了对权威的顾虑,他下定决心,将自己的演算过程工工整整誊写在三页纸上,连同信件一齐,塞进牛皮纸信封,地址写的是北京,收信人,正是“钱学森同志”。 这封信跨越三千公里,抵达了北京中关村,此时的钱学森,身兼七个要职,正埋首于东风-2导弹的图纸中,忙得不可开交。 收到这封来自无名青年的信,他并没有随手放在一边,他摘下老花镜,找来自己的原论文,对着郝天护用红笔圈出的地方,拿起钢笔,沙沙地重新推导起来。 只用了半小时,结论就出来了:郝天护是对的,自己的论文里确实存在一个疏忽,钱学森对待学术的严谨是出了名的。 无论是早年在加州理工和导师冯·卡门争论,还是对科研人员演算纸的书写规范,他都容不得半点马虎,他非但没有因为被指出错误而恼怒,反而对这位敢于质疑的年轻人充满欣赏和感激。 他当即亲笔回信,信不长,几百字,钱学森却恭恭敬敬地用了13个“您”来称呼这位素未谋面的青年,在信的末尾,他还主动建议郝天护,将这个发现整理成一篇短文,投给《力学学报》。 收到信的郝天护十分激动,他本以为自己根本得不到回应,没想到钱老不仅给自己写了信,还表扬自己。 郝天护受到鼓舞,立马按照钱学森的建议,将文章投给了《力学学报》,不过,郝天护毕竟籍籍无名,期刊编辑部收到投稿后,并没太当回事,文章自然也就被压了下来。 谁知钱学森一直记挂着此事,见文章迟迟没有发表,便亲自打电话给编辑部询问,并推荐了郝天护的论文。 就这样,在1996年,郝天护的文章终于出现在了《力学学报》上,钱学森不仅亲自给他寄来了这期杂志,还将他的名字放在文章最前面。 这一行为无疑是对郝天护最大的表扬,之后的他回到校园更是将钱学森作为自己的榜样,他努力学习,不仅成功考取清华大学的研究生,还获得了公费留学的名额。 他总说,没有钱老那封信,就没有自己的今天,而当他后来得知,钱学森生前竟亲笔回复了七百多封群众来信时,更深刻地理解了这位巨匠的胸怀。

拔劍出京城

尊重科学,求真去伪,科学工作者应有的态度。