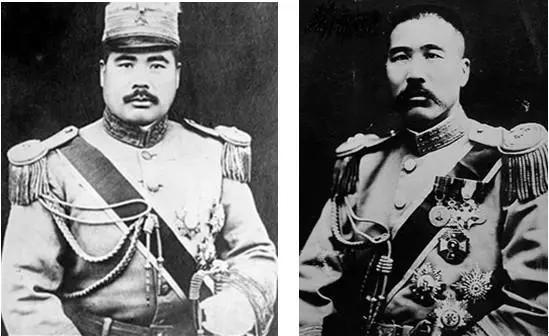

张学良晚年评价冯玉祥:冯玉祥手下的人哪,好几个都很残忍;冯也很残忍,他杀人。我对他很难过的,我这人向来不做这种事。……冯玉祥这人专门说假话,他差不多没有真话。 这句话不是闲谈中冒出来的,而是在一次采访里,张学良用几近冷淡的语气说出。多年过后,那个曾在中国近代舞台上搅动风云的“少帅”,谈到曾经的盟友、对手、并肩者,不带敬意,只剩惋惜。他说冯玉祥杀人,他说冯玉祥撒谎。他说,这个人,他不喜欢。 不是简单的“道不同”,也不是私人恩怨。冯玉祥和张学良,一个是西北军阀,一个是东北少帅,同属民国乱局的重量级玩家。看似并无太多交集,却因几场关键冲突埋下深根,最终在几十年后的回忆中,被张一口咬定为“残忍”“不讲真话”的代表。这种评价,不轻,也不随意。 张学良不是空口讲。冯玉祥在历史上留下的痕迹,确实掺着血与刀。他军中纪律严苛,出手雷厉,曾将手下军官当场处决;曾强制推广信仰,命令军队集体受洗;也曾在最关键的时刻突然反水,转头和老友刀兵相见。史书中对他的评价两极:一面是“布衣将军”,一面是“屠夫冯”。两面都是真的,问题是你看到哪一面。 最广为人知的一次,是“三·一八惨案”。那天,北京街头游行的学生还没走出长安街,枪声就响了。冯玉祥部下开枪镇压,多人倒地,血洒街头。这不是传说,是铁证。冯对此事的处理态度让外界震惊——他很快发表声明,为手下找理由,说是“误会”,说是“群众挑衅”。没有人被追责,没有人下台。这一枪,不光打在学生身上,也打穿了他“正义将军”的招牌。 冯玉祥军队里,枪毙下属不是稀罕事。他曾为一点军纪问题,处决多名营连级军官,甚至将一位旅长以“思想腐化”为由押赴刑场。这些事在张学良眼里,成了“残忍”的实证。尤其是对照自己,“少帅”虽然身为军政人物,却一生鲜少直接下令处决犯错将领,更倾向用撤职、调令、警告来处理问题。两人的作风,从根子上不对路。 张说,冯身边的人,“好几个都很残忍”。不是夸张。冯在整编部队时,用酷刑震慑士兵;有新兵入伍,第一件事不是发枪,而是观刑;看得人心寒,留得人不敢造次。这种“以惧立威”的管理方式,让冯的部队短期内确实纪律森严,却也埋下祸根。战时指挥线一断,军心立散。不少旧将、亲兵,在冯最困难时弃他而去,也不是没有来由。 冯玉祥与张学良的直接交集,早在1920年代就埋下了。那时东北奉系势力尚强,张学良身边重将如云,郭松龄就是其得力干将。冯看中郭松龄能力,私下拉拢,结果一波反奉大战爆发,郭松龄反水,冯、阎联手反扑。张学良被迫迎战,虽未亲上前线,但局势已定,东北元气大伤。这件事,让张对冯的信任彻底崩塌。 不光军事上对抗,冯在政治斗争中,也常出“奇兵”。中原大战期间,他明明是蒋介石的亲信,却在关键时刻带兵叛变,站队反蒋联盟。这一次,也被张看在眼里。战事还未结束,冯却把旧部韩复榘、石友三等送上火线,用的尽是刚“归顺”的边缘将领。这种“打一仗用一拨”的手法,让不少部将心寒。结果,冯兵败如山倒,盟友四散。 张学良晚年回忆到这些,不是简单重提旧账。他指出冯的问题不在输赢,而在“不讲真话”。“差不多没有真话”这句评语,在张的口中如同判词。他认为冯之失败,根在“失信”。信下属,信盟友,信百姓,哪个信错,哪个就崩。冯一次次换队,一次次变节,到头来,没人再信。 、 更严重的是,冯不仅言不由衷,还惯于自我美化。他在公开场合常以“布衣将军”自称,宣扬自己廉洁、节俭、亲民。但私下生活并不朴素,身边幕僚多次爆出大笔开销、权钱交易。张学良不屑地看穿这一切,说冯是“专门说假话”的人。 冯玉祥的“假话”不止体现在战场和政坛,他对张学良个人的态度,也一变再变。曾在抗日统一战线筹建初期,两人曾短暂合作。冯在会议上称赞张“有志气”,赞其“先国家后个人”。可几年后,冯在自传中对张语带讥讽,称其“志大才疏”,并暗指其“犹豫不决、谋略不足”。张学良看到这些,沉默不语,却在晚年接受采访时,一口气“还账”。 冯玉祥死于乌克兰,是个讽刺结尾。他在国共对峙最烈时出国考察,后客死他乡。彼时国内局势剧变,他的政治遗产已无人问津。晚年的他试图再度返回政治核心,却始终无法扳回那张“失信者”的脸。张学良在美国山间静养时,曾提到冯之死,不咸不淡地说了一句:“唉,他终究没人信。” 整件事里最让人唏嘘的,是冯与张本该成为那代人中为数不多能联手撑起局面的组合。一个西北掌军,一个东北掌权;一个铁血整军,一个宽厚待将。可惜理念冲突,立场不同,加之冯频繁跳票,张终于将他归入“最失望的人”之列。 这段评价之所以能流传下来,不是因为张学良话说得狠,而是因为冯玉祥确实做得绝。他不是简单的军阀,更像个时代困局中一再试图自我洗白、却又被自己击倒的象征。张学良不说别的,只用两个词概括冯的一生:“残忍”“假话”。说得轻,却重得很。