转自:人民日报

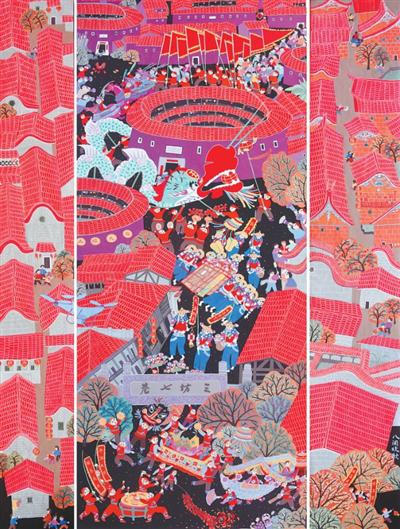

图为陈永凤、刘文英、吴玉环、蒋玮华、蓝艳萍、汤艺萍、叶丹花创作的《八闽欢歌》。

走进中华艺术宫,500余幅“首届中国乡土绘画(农民画)作品展”的参展作品让人眼前一亮。展墙上那些色彩浓烈、构图大胆的画作,一眼望去像是从土地里长出来的,带着泥土的芬芳,以鲜活质朴、充满时代气息的画风打动着现场观众。这些乡土绘画已不再是简单地描摹农村旧有样貌,也不是单纯由农民创作而成。它们将根须深扎传统土壤,花瓣却向着时代的天空舒展,在守正与创新中构建着独特的艺术谱系。

北京大学教授叶朗曾言,艺术品具有材料、形式、意蕴三层结构。乡土绘画恰在这三重维度中实现历史与当下的对话。朱希和邱建国创作的《七彩魔都我的家》沿用传统农民画的浓艳设色与平面造型,斑斓的色块仿佛挣脱了惯常的边界,以粉红底衬斑斓建筑、融入民俗符号,将申城地标与田园意趣并置。这样的绘画以独特的风格引人思考城市更新和乡村全面振兴路上共创美好生活的精神追寻。

乡土绘画意蕴的深度在于超越“消逝的乡愁”叙事。邹青宸的《沃野欢歌话丰年》以浓彩织就田园图景,融合自然诗意、生活烟火与水乡符号,借集体记忆唤起对乡土根脉的眷恋。陈惠方的《沪派江南——新元圩田农耕图》以满幅构图汇聚农耕、舞龙等场景,其间穿插描绘汽车以呼应时代。在这些乡土绘画里,传统农耕与现代生活交融,既彰显城市烟火,又传达乡村眷恋。当然,我们要警惕消费主义的侵蚀:若将“乡愁”异化为旅游纪念品式的符号拼贴,乡土艺术便会沦为失去灵魂的空壳。

形式革新正在重塑乡土绘画美学气质。潘宇的《如歌时节》以乡土绘画特有的质朴与明艳,借平面化构图、图案式排列,将水乡劳作场景诗意呈现。朱松祥等人创作的《红色渔歌》以黑红为主色调,通过大尺幅营造强烈视觉冲击,摒弃写实,既保有民间艺术的质朴率性,又以鲜明形式感讲述渔家故事。形式创新又需把握尺度,若将传统纹样简单嫁接现代生活,难免陷入“形式空转”的困境。

材料实验让乡土绘画与现实生活紧密相拥。除了常用的水粉、丙烯,现在创作者们还开始尝试新花样。冼华践的《日和风暖》用木刻板材,刀刻出来的粗放纹理把渔港丰收的热闹劲儿,变成特别现代的视觉符号。刘文英的《家乡的记忆》用大漆和镶嵌工艺,做出土楼斑驳的样子,视觉上很有历史感。钱正财的《福临门》把泥塑的立体感和彩釉的光亮结合起来,让乡土艺术从平面的画变成立体的景。王满君的《苗岭欢歌迎凤来》突破单色剪纸局限,以黑底剪纸为骨,融彩绘、金箔点饰,使乡土艺术在当代语境中获得新的物质性表达。

乡土绘画要行稳致远,需在守正与创新间找到平衡法则。一方面,不能为了迎合市场,把独具特色的乡土文化符号降维成肤浅的文化商品标签。另一方面,要拥抱新观念、新技术,让乡土文化基因在当代语境中得到激活。这种平衡的本质,是让中华民族的乡土精神“活”起来,是让这朵从泥土里开出的艺术之花,根扎得“深”,花开得“真”。

传统不是束之高阁的“老古董”,而是能与时代对话的“活精神”。这从泥土中绽放的艺术繁花,洋溢着醇厚而浓烈的民族精神的芬芳。在迅猛的城市化进程中,乡土绘画守着耕读传家的根,迎着时代发展的风,以其鲜活的生命力和民众喷涌的原创力,在新时代的乡土原野上绽放出更璀璨的光华。

(作者为北京大学艺术学院教授)

评论列表