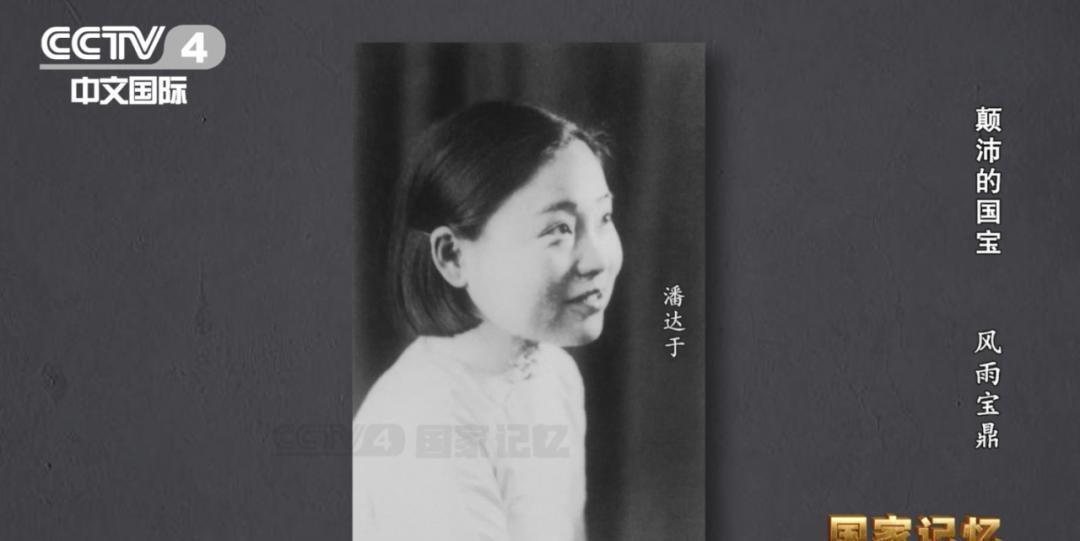

1925年,苏州潘家老宅灯火昏暗,潘祖年躺在床上,脸色蜡黄,他招手让下人都出去,只留下年仅20岁的孙媳妇丁达于,躺在床上的他,艰难抬头,说:“你守寡已经两年,真是苦了你了,但我死后,你也一定不要改嫁,我有大事要托你。” 1951年,丁达于亲笔致信华东军政委员会文化部,那封信写得恳切而坚决:“窃念盂克二大鼎为具有全国性之重要文物,亟宜贮藏得所……诚愿将两大鼎呈献……” 当国家派来的工作人员从她家那堆破烂里,将两尊青铜巨鼎抬出来时,所有人都被震撼了。为了表彰她的义举,政府奖励了她一笔巨款,可她转手就将这笔钱捐给了抗美援朝的志愿军将士。 她要的只是一张文化部颁发的奖状,上面有部长茅盾的亲笔签名。这张奖状在她卧室里挂了整整五十年。 其实,那时潘祖年托付给她的,不是金银细软,而是潘家历经七代人、近两百年收藏心血的结晶,是晚清重臣潘祖荫不惜重金请回的海内三宝之二,大盂鼎与大克鼎。 潘祖年的灵堂香火还未散尽,潘家大宅的门槛就快要被踏破了。 有假意慰问、实则打探家底的族中亲戚,有嗅着味儿来的古董贩子,甚至还有远渡重洋的美国人,直接开出了六百两黄金外加一栋上海洋房的价码。 所有人都盯着这个年轻的寡妇,想看看她到底有多大能耐,能不能守住这泼天的财富。 可她将自己的姓氏冠以夫姓,斩断了所有退路。面对各路人马的威逼利诱,她没有声嘶力竭的争辩,只是静静地站在那儿,用一种超乎年龄的沉稳与冷漠,挡回所有试探。 她的拒绝,不是商量的口吻,而是一种不容置疑的宣告:“祖宗传下来的东西,不能卖。”言下之意,这已不是一桩买卖,而是一份血脉相连的责任。 潘达于并非不懂这批文物的价值,恰恰相反,她比谁都懂。抗战爆发前夕,她敏锐地嗅到了危险的气息,做了一件极有远见的事,聘请专业摄影师,将家中收藏的青铜器一件件拍照,制成了三百八十块玻璃底片。 她想的是,万一实物不保,至少能为后世留下最原始的图像资料。这份深思熟虑,远非一个普通闺阁女子所能及。 战火终究还是烧到了家门口。1937年,苏州沦陷。日军的铁蹄踏碎了江南的宁静,也直扑潘家大宅而来。潘达于知道,最艰难的时刻到了。 她没有慌乱,而是冷静地指挥家人,在宅内一间厅堂的八仙桌下,撬开方砖,连夜挖掘出一个深坑。 装有大盂鼎、大克鼎和其他重要文物的箱子被小心翼翼地放入,再填土、铺砖,将挖出的浮土撒入天井,抹去一切痕迹。 然而,苏州地气潮湿,七年后,埋藏宝鼎的地面竟突然塌陷。这突如其来的变故,足以让任何人崩溃。潘达于却当机立断,趁着夜色将双鼎起出。 可挖出来,又能藏到哪里去?整个苏州城都布满了日本人的眼线。她做出了一个堪称兵行险着的决定:将这两尊国之重器,藏进了堆放破旧衣物和柴草的后厢房,用最不起眼的废品将其层层覆盖。 最危险的地方,反而成了最安全的地方。日军先后七次闯入潘宅搜刮,却始终未能发现这藏于眼皮底下的惊天秘密。 熬过八年烽火,等到新中国成立,潘达于长舒了一口气。她知道,这些文物私藏于家的时代已经过去。她要为它们找一个真正克保永久的归宿。 此后,她又陆续将家中收藏的书画、古籍等数百件珍贵文物分批捐出。她的姐姐丁燮柔同为潘家媳妇,也深受其影响,将家中收藏悉数捐赠。 潘氏一门的收藏,最终都流向了博物馆,成为了全体人民的文化财富。 晚年的潘达于,过着极其简朴的生活。在孙子潘裕翼的记忆里,祖母从不看重金钱,总是乐呵呵的,觉得一家人开开心心吃饭就是最大的幸福。 谁能想到,这位乐观豁达的老人,曾以一人之力,扛起了一个家族乃至一个民族的文化传承重担。 2004年,为庆贺潘达于百岁华诞,潘达于在家人的搀扶下,缓缓绕着两尊宝鼎走了一圈,凝视着它们,看着自己守护了一生的孩子。 2007年,潘达于安详离世,享年102岁。