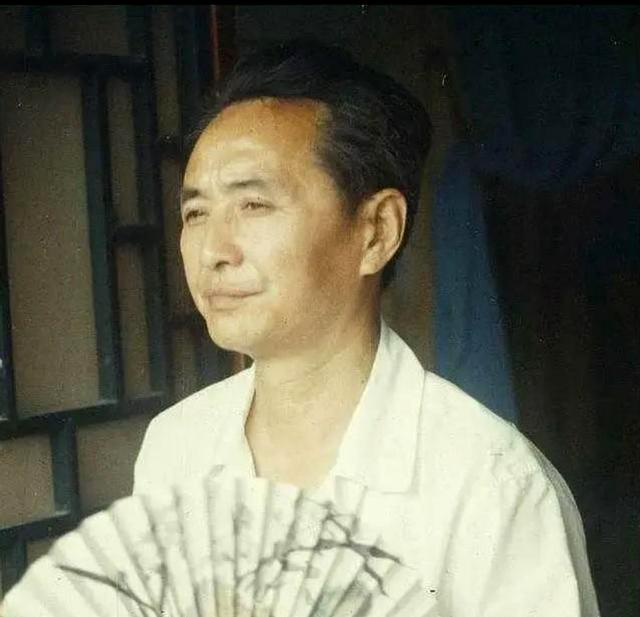

一部《红楼梦》,几代人的记忆。究竟是什么样的魔力,让这部剧经久不衰,至今仍被奉为经典?这离不开一个人——王扶林,一位在中国电视剧史上留下浓墨重彩的导演。他的一生,充满了传奇色彩,也饱含着对艺术的执着追求。

王扶林的童年,并非在鸟语花香的江南水乡度过,而是在战火纷飞的年代里颠沛流离。1937年,年幼的他跟随家人从江苏镇江迁居到上海。尽管生活艰辛,但上海浓厚的文化氛围却意外地开启了他的艺术启蒙之路。街头巷尾的戏剧表演,常常让他流连忘返。京剧的铿锵锣鼓,传统乐器的悠扬旋律,都深深地吸引着他。他甚至会省吃俭用,只为买一张戏票,走进剧院,感受艺术的魅力。这来自民间,来自生活的艺术熏陶,为他日后的艺术道路奠定了坚实的基础。

求学之路并非一帆风顺。虽然英语成绩优异,但偏科让他与理想的大学失之交臂。然而,这次“失利”却意外地开启了另一扇门。他考入了上海市立戏剧专科学校(今上海戏剧学院)表演系,开启了他的戏剧人生。在表演学习的过程中,他逐渐发现自己更适合幕后工作。于是,他毅然决然地从台前转向幕后,积极参与剧务,学习各种幕后技能,这为他日后成为一名优秀导演奠定了基础。毕业后,他被分配到中央广播局,成为一名广播演员。这段经历不仅磨炼了他的台词功底,也让他对声音的运用有了更深刻的理解,为他日后的导演工作积累了宝贵的经验。

从中央广播局到北京电视台(后来的中央电视台),王扶林的导演之路稳步向前。他早期执导的《五个杏儿》《青蛙公主》等儿童剧,让他崭露头角。随后,《皇帝新装》的成功,让他在业内声名鹊起。而真正让他在导演界站稳脚跟的,是新中国第一部电视剧《党救活了他》。这部作品的诞生,不仅标志着中国电视剧的起步,也奠定了王扶林在中国电视剧史上的地位。他执导的电视剧题材多样,风格各异,展现了他对艺术的不断追求和探索。

在艺术道路上不断前行的同时,王扶林也收获了甜蜜的爱情。他与妻子王芝芙在工作中相识相爱。王芝芙出身于天津一个知识分子家庭,父亲是《大公报》总编,她本人则在中央人民广播电台担任音乐编辑。两人因为共同的艺术追求走到一起,相濡以沫,共同孕育了他们的爱情结晶——儿子王京。然而,幸福的时光总是短暂的。1988年,妻子因病去世,这给王扶林带来了巨大的打击。但他并没有被 grief 击垮,而是将全部精力投入到工作中,用作品来纪念挚爱的妻子。

1979年,对王扶林来说是意义非凡的一年。这一年,他的儿子王京考入了北京大学;也是在这一年,王扶林随中国广播电视代表团访问英国,并注意到许多英国的文学名著被改编成了电视剧。这让他深受启发,意识到中国同样拥有丰富的文学遗产,也应该被搬上荧屏。回国后,他便开始尝试将文学名著改编为电视剧。1981年,他执导的《敌营十八年》成为中国第一部电视连续剧,这为他日后执导《红楼梦》积累了宝贵的经验。

1981年底,王扶林开始了他的“红楼梦”之旅。为了完美呈现这部经典之作,他从选角到剧本研究,每一个环节都亲力亲为,精益求精。经过多年的筹备,1986年,《红楼梦》正式开拍。拍摄过程中,王扶林带领团队克服了重重困难,最终将这部经典名著搬上了电视荧屏。1987年,《红楼梦》一经播出,便迅速风靡全国,剧中演员也因此一炮而红,王扶林更是凭借此剧获得了“全国十佳电视导演”的殊荣。

《红楼梦》的成功,让王扶林看到了名著改编的巨大潜力。他紧接着开始筹备另一部经典之作——94版《三国演义》。从1990年开始,他便全身心投入到这部剧的筹备工作中,为挑选合适的演员,协调导演和演员的档期,他付出了巨大的努力。1994年,《三国演义》播出后,再次引发了观剧热潮,并获得了多项大奖,王扶林的名字也再次响彻了整个影视界。

在完成《三国演义》之后,王扶林继续执导了《男人没烦恼》《啊,山还是山》等作品,均取得了不错的反响。2003年,他执导完《狗不理传奇》后,逐渐淡出导演圈,开始享受低调而充实的晚年生活。

在王扶林的影响下,他的儿子王京也选择了投身演艺事业。王京从北京大学毕业后,曾在北京协和医科大学工作一段时间。这段经历让他积累了丰富的人生经验,也为他日后的导演生涯奠定了基础。随后,王京开始执导拍摄电视片,并与知名演员、导演英达合作,共同创作了《我爱我家》《东北一家人》《闲人马大姐》等多部深受观众喜爱的作品。王京的作品风格独特,充满了生活气息和幽默元素,赢得了观众的广泛认可和好评,也让父亲王扶林感到无比骄傲。

如今的王扶林,安享着平静而幸福的晚年生活。他会在清晨的阳光下散步,感受大自然的美好;会在午后的时光里品茶,回味人生的滋味。他对妻子的思念,从未改变,这份深情也成为了他晚年生活中的一抹温暖。他把自己的一生都奉献给了他所钟爱的影视事业,为中国电视剧的发展做出了杰出贡献,他的故事也激励着无数人不断追求梦想,不断超越自我。