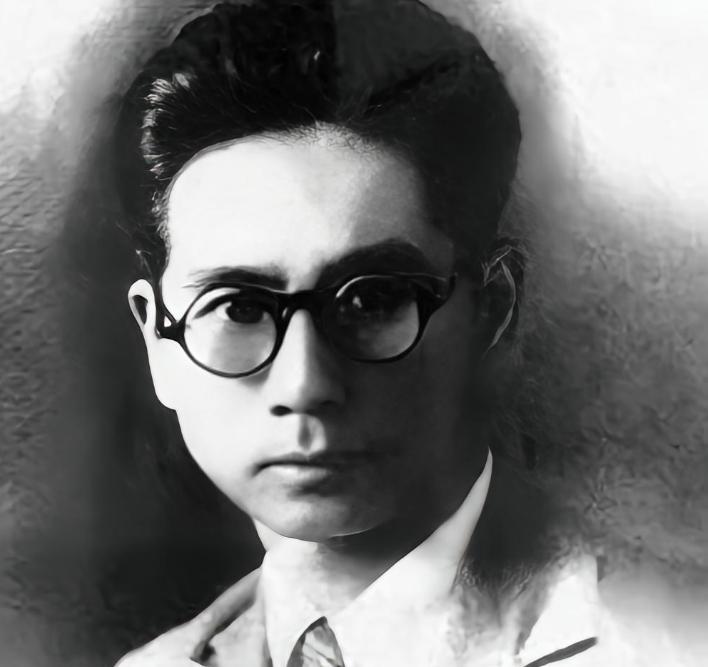

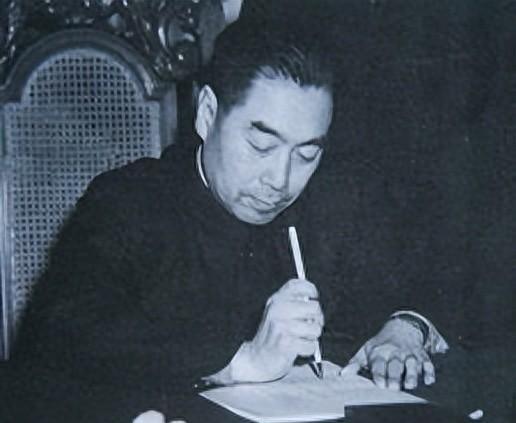

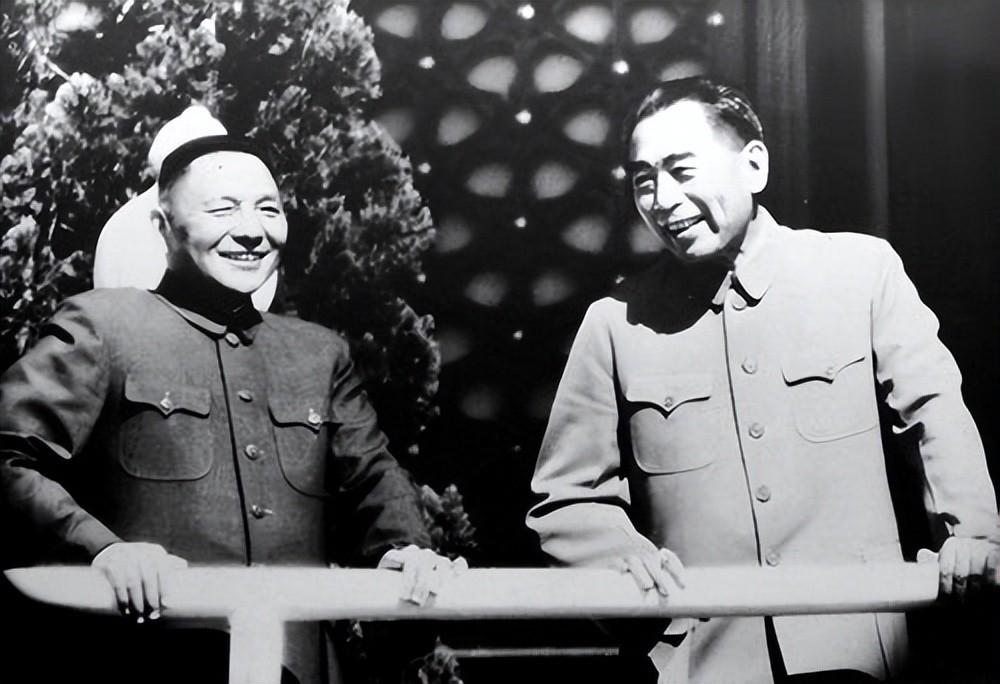

1949年12月,周总理委托吴晗在北京找一块好点的地方建造一座公墓,把烈士们的遗骨都迁进去,并提出了三点要求。 1949年12月,新中国刚站稳脚跟,百废待兴。可就在这忙碌的冬天,周恩来总理却惦记着一件大事:给为革命牺牲的烈士们找个好归宿。他找到吴晗,提出了三个要求,要在北京建一座公墓,把烈士们的遗骨迁进去。 1949年,对中国人来说是个翻天覆地的年份。10月1日,中华人民共和国成立,结束了多年的战乱和屈辱。可胜利不是白来的,抗日战争、解放战争,数不清的烈士用生命换来了新中国。那时候,烈士们的遗骨散落在全国各地,有的埋在临时墓地,有的甚至连名字都没留下。 新政府上台后,重建国家是头等大事,但周恩来却觉得,缅怀这些英雄同样刻不容缓。他认为,烈士们的牺牲是新中国的根基,得有个地方让他们安息,也让后人记住这份付出。于是,建一座公墓的想法就这么提上了日程。 1949年12月,周恩来把吴晗叫到身边。吴晗是谁?他是历史学家,也是北京的副市长,脑子活、心思细,周总理信任他。两人一聊,周恩来直奔主题:要在北京建一座烈士公墓,把散落的遗骨集中起来。他还特别提出了三点要求: 第一,地要方便,得让老百姓能轻易到那儿悼念,不能太偏僻。 第二,环境要好,地方得安静漂亮,给烈士安息,也让来的人觉得舒服。 第三,气势要足,公墓得庄严大气,配得上烈士们的贡献,也得体现国家的敬意。 这三点听着简单,可真干起来不容易。周恩来这是既想着实用,又不忘象征意义,难怪大家都说他考虑问题周全。 吴晗接下这任务,心里肯定不轻松。他是个学者,知道历史的分量,也明白烈士们的故事不能马虎。他带着一帮人开始满北京转悠,找合适的地儿。 选址得看啥?离城近不近,风景好不好,地盘够不够大。吴晗带着规划专家到处跑,查地图、看地形,还得算算将来能不能扩建。忙活了好几周,他们终于看上了西郊的八宝山。这地方有山有树,离城不远,过去还是明清时候埋大人物的地儿,挺有历史味儿。吴晗觉得,这儿挺符合周总理的要求,就拍了板。 为什么选八宝山?八宝山这名字听着就有点意思,意思是“八种宝藏的山”。它在北京西边,坐车从城里过去不费劲,周围树多草绿,环境清幽。更重要的是,这地方以前就有墓地传统,埋过不少达官贵人,底蕴厚。选这儿有几大好处。 第一,近,离城不远,老百姓来悼念方便。 第二,美,山清水秀,烈士们安息在这儿挺合适。 第三,大,地盘宽敞,能埋不少人,还能留点余地。 周恩来听完汇报,点头同意。八宝山就这么定下来了,后来成了著名的八宝山革命公墓。 地选好了,接下来就是干活儿。建公墓可不是挖几块地那么简单,得设计、得施工,还得把烈士们的遗骨从全国各地迁过来。 吴晗带着建筑队先规划布局,墓地怎么摆,纪念碑放哪儿,都得想明白。1951年,八宝山革命公墓正式建起来,可这之前,光是找遗骨就费老鼻子劲了。战争那会儿,烈士们埋得乱七八糟,有的墓没标牌,有的压根找不着。吴晗他们得翻档案、问当地人,一点点核实身份,再小心翼翼运到北京。 八宝山革命公墓建成后,很快就成了全国人民缅怀烈士的地方。从1951年开始,这里安葬了无数为国牺牲的英雄,后来还成了不少国家领导人和文化名人的安息地。 这地方不只是墓地,更像个历史的教科书。你去那儿走一圈,能感觉到新中国是怎么从血与火里走出来的。烈士们的故事刻在碑上,也留在来悼念的人心里。周恩来的这个决定,真的是既暖心又有远见。