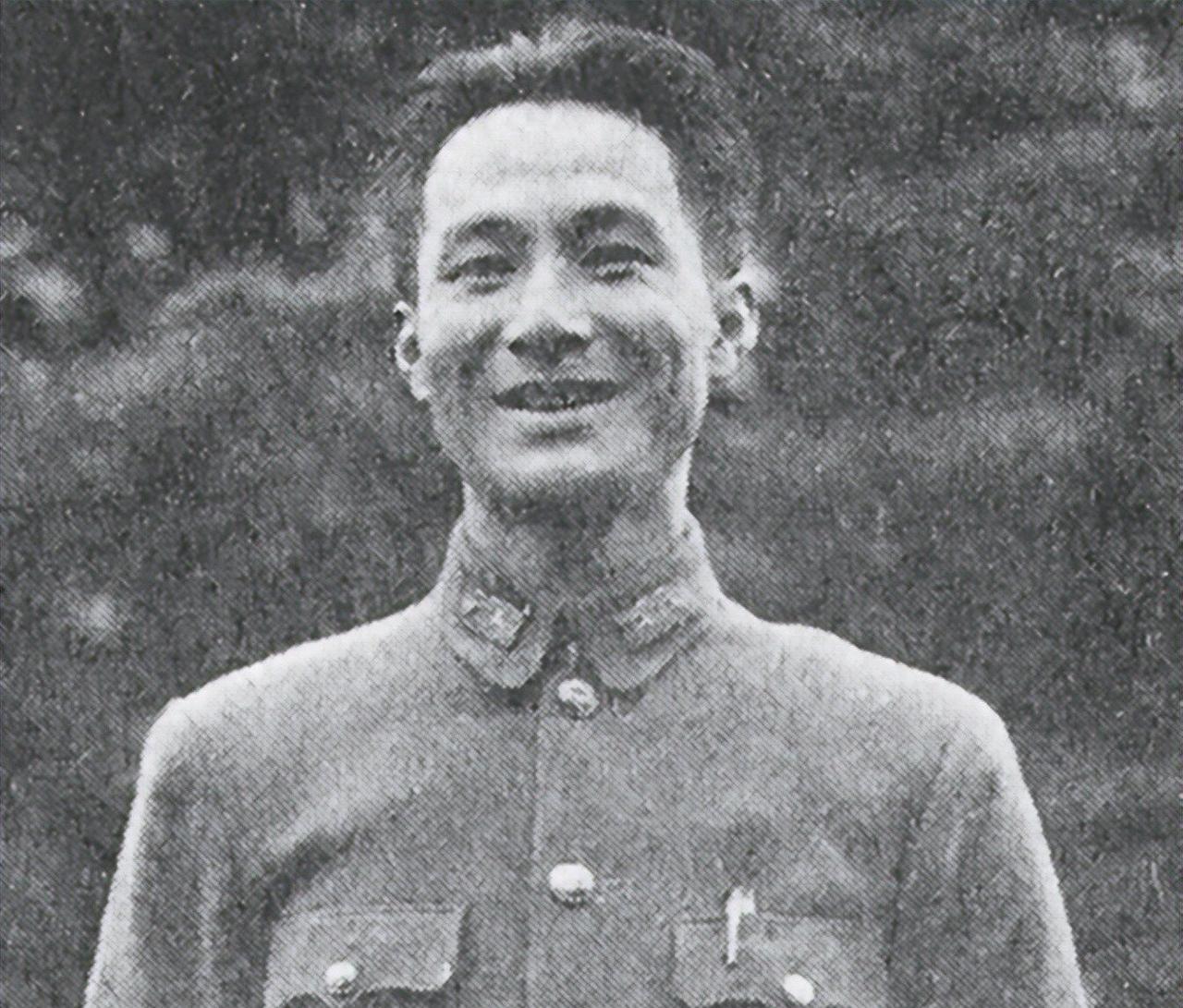

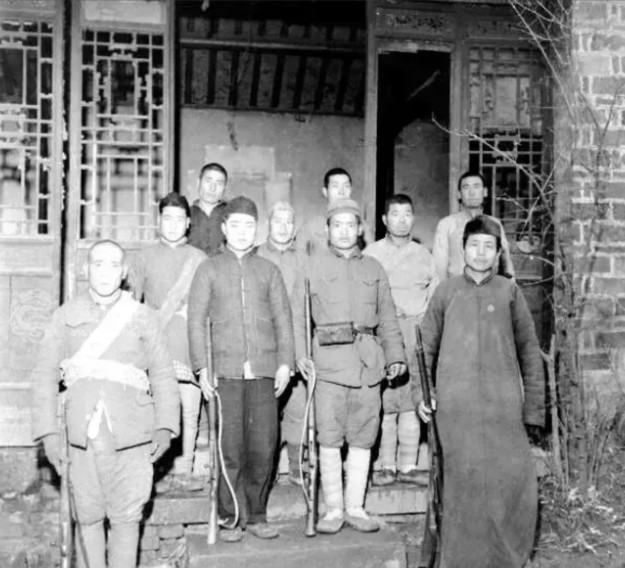

1863年,53岁的太平军沃王张乐行因叛徒出卖被俘。僧格林沁却下令当他面先剐了他儿子和妻子。未曾想,刽子手将剐下来的肉塞到了张乐行的嘴里。 张乐行,1811年出生在安徽亳州雉河集一个殷实人家,家里有五百多亩地,算得上小地主。他没走读书做官的路,而是干起了私盐贩运。这行当风险大、利润高,他仗着胆大心细和慷慨豪爽,很快在江湖上混出了名号,人称“仁义光棍”。他常接济穷苦乡亲,还组织武装护送私盐,身边聚了一帮亡命之徒,号称“十八枪手”的精锐护卫更是他的左膀右臂。那年头,清朝被鸦片战争搞得焦头烂额,为了赔款加重赋税,老百姓苦不堪言。1852年,皖北大旱,饿殍遍野,张乐行看不下去,和几个兄弟聚众结捻,扛起了抗捐抗税的大旗。 捻军这名字听着新鲜,其实起源于“捻子”,就是些游民用纸捻点火讨香火钱,荒年一到,加入的人多了,就成了武装团伙。张乐行带着这帮人攻粮仓、分粮食,很快从几百人壮大到几千人。1853年,太平天国打到安徽、河南,给了捻军灵感。张乐行被推为头领,在雉河集“十八铺聚义”,带队攻下河南永城,开仓放粮,声势一下就起来了。1855年,他在老家召集各地捻军会盟,被尊为“大汉明王”,还把队伍整编成五旗,自己领黄旗,设了军师、先锋等职,弄了个《行军条例》,让捻军有点正规军的模样。 1857年,张乐行带着捻军南下,和太平天国的陈玉成、李秀成在霍邱碰头,正式投靠太平军。洪秀全封他为“沃王”,这时候的他,手下有好几万兵马,和太平军一起横扫淮河两岸,打得清军节节败退。可惜,捻军内部问题不少,各派系目标不一,有的想打天下,有的只想抢点粮食糊口。1857年下半年,一部分人回了雉河集,张乐行却继续南下作战。1862年,清军攻破安庆、庐州,太平天国岌岌可危,张乐行没办法,只好带兵北返,想守住老巢雉河集。 1863年春天,僧格林沁带着八旗铁骑和五省清兵围剿雉河集,捻军连战连败,士气跌到谷底。张乐行死守寨子,可手下有个叫李家英的叛徒跑去告密。3月23日,他在涡河北岸张村铺打了一场硬仗,没顶住,带着十几个骑兵逃到阜阳马家店,又转到蒙城西阳集,最后还是被清军抓了。4月5日,行刑那天,僧格林沁亲自监刑,先把他老婆杜金蝉和两个儿子——15岁的张熙和10岁的王万儿——拉出来剐了。张乐行眼睁睁看着家人被折磨死,刽子手还捡了块血肉塞他嘴里。这还不算完,之后他被凌迟处死,割了上千刀,硬是没低头。 僧格林沁为啥这么狠?他是蒙古贵族出身,清廷的铁杆鹰犬,靠镇压农民起义立功,太平军和捻军是他眼里的钉子。张乐行不光是捻军头子,还跟太平军搅和一块,威胁清廷江山,僧格林沁自然要把他往死里整。这事听着残忍,可在那个年代,清军对付起义军向来不手软,杀鸡儆猴是他们的老套路。 张乐行死了,捻军没散。他的侄子张宗禹和任化邦接过旗帜,继续干。1864年,太平天国天京陷落后,遵王赖文光带着残部北上跟捻军汇合,改用骑兵游击战,把清军拖得筋疲力尽。1865年5月,捻军在山东曹州设伏,干掉了僧格林沁,这下清廷慌了,赶紧调曾国藩来收拾残局。曾国藩沿黄河、运河布防,想把捻军困死,可捻军瞅准开封堤墙没修好,杀出一条血路。 1866年10月,捻军在许州分成两支:东捻由赖文光领,西捻归张宗禹管。清廷又换李鸿章上场,他跟山东巡抚丁宝桢联手,弄了个“扼地兜剿”的招,把东捻逼到山东。1868年初,赖文光在扬州全军覆没,自己也被杀了。西捻这边,张宗禹带着人转战陕西,跟太平军陈得才和回民军联手,一度占了上风。可到了1868年,他听说东捻完了,想东渡黄河救人,结果晚了一步。他带兵冲到直隶保定,想围攻北京,清廷急调左宗棠、李鸿章围剿。6月,西捻军被困直鲁边境,打不动了,张宗禹突围到徒骇河边,跳河跑了,从此没影。捻军折腾了十八年,跑了十个省,最后还是没熬过去。 捻军为啥起事?清朝末年,政治烂透了,官府贪得无厌,老百姓连饭都吃不上。鸦片战争后,外债压身,朝廷加税加得更狠,农民没活路,只能造反。捻军跟太平军一样,都是穷人闹出来的动静,可他们面对的是装备更好、人更多的清军,加上内部不齐心,失败几乎跑不掉。张乐行的死,是个人悲剧,也是整个捻军的缩影。那时候的农民起义,喊着要翻天,可到头来,大多是血染大地,啥也没留下。 僧格林沁这人,也别把他想得多高尚。他是清廷的打手,镇压起义军是他的活计,手段狠辣不稀奇。他死在捻军手上,也算因果报应。历史就是这么回事,胜者为王,败者成灰,谁也逃不过。