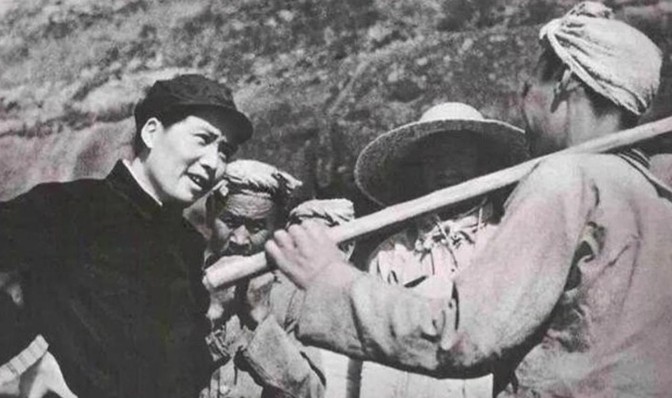

1863年,18岁秀才目睹石达开在大渡河覆灭,他用一辈子琢磨怎样绝处逢生,终于在90岁时遇到另一支被困在大渡河的军队,他说出想了一辈子的答案:急行军,去泸定! 宋大顺,1845年生于四川雅安一个读书人家,小时候四书五经读得滚瓜烂熟,18岁就考上了秀才,前途本该一片光明。可1863年5月,他在安顺场亲眼见到石达开带着十几万太平军在大渡河翻了船。史料记载,石达开因为小妾生子,信了什么吉兆,停军三天,结果被清军围住,渡河失败,军队全没了。这事儿给宋大顺的打击太大,他没再走科举那条路,而是回了老家,隐居起来,开始琢磨怎么才能在绝境里找出路。 他不是光想想就算了。宋大顺翻了不少史书,还跑去问当地老辈人,搞清楚大渡河的地形、水流,甚至成了安顺场一带的历史活地图。他常年一个人沿着河边转悠,看水势,研究地形,把石达开失败的原因翻来覆去地想。时间一晃就过去了,他头发白了,背也驼了,可脑子还是那么清楚。到了1935年,他90岁,住在一间破旧土屋里,周围是竹林,屋里堆满了书,等着命运再给他一次机会。 1935年5月,红军长征到了安顺场,大渡河成了拦路虎。水流急得吓人,渡船又少得可怜,架桥更是做梦。当时毛主席带着队伍,地图摊在桌上,愁得不行。总政治部代主任李富春听说当地有个90岁的老秀才宋大顺,年轻时见过石达开覆灭,就赶紧把他请了过来。 宋大顺拄着拐杖来了,精神头还挺足。他坐下就讲起当年的事儿:石达开停军三天,错失时机,被清军包了饺子,渡河没成,彻底完了。他指着地图上的安顺场说,这地方水急滩多,拖下去只有死路一条。接着他说了关键一句:“急行军,去泸定!”他说,泸定桥在安顺场上游320里,是附近唯一一座铁索桥,抢在敌人封锁前赶到,就能过河。 毛主席一听,觉得有道理,当场拍板,按这个法子干。5月26日,红军出发了,山路不好走,天还下着雨,战士们穿着草鞋就往泸定冲。5月29日下午4点,他们到了泸定桥。桥是铁链搭的,敌人守得死死的,还放火烧桥头。可红军没退,22个勇士爬着铁索冲过去,顶着枪子儿和火,终于拿下桥头。主力随后过河,甩开了追兵。 红军过了大渡河,继续长征,后来到了延安,建了根据地,为新中国打下基础。宋大顺呢?帮完红军后,他回了家,过回平淡日子。历史上没说他啥时候去世,但他的故事没断。1983年,安顺场建了强渡大渡河纪念碑,旁边有个陈列室,他孙子宋光华当管理员,天天打扫、擦展品,给来的人讲红军的事儿。到了2004年,陈列室升级成纪念馆,他曾孙宋福刚当了副馆长,常站在展厅里,指着泸定桥的画,跟人讲他曾祖父那句话怎么救了红军。 纪念馆里放着渡船模型、草鞋这些老物件,诉说着当年的苦。宋家后人守着这份记忆,让宋大顺的故事传下去。大渡河还在哗哗流,纪念馆立在河边,见证着那段历史。