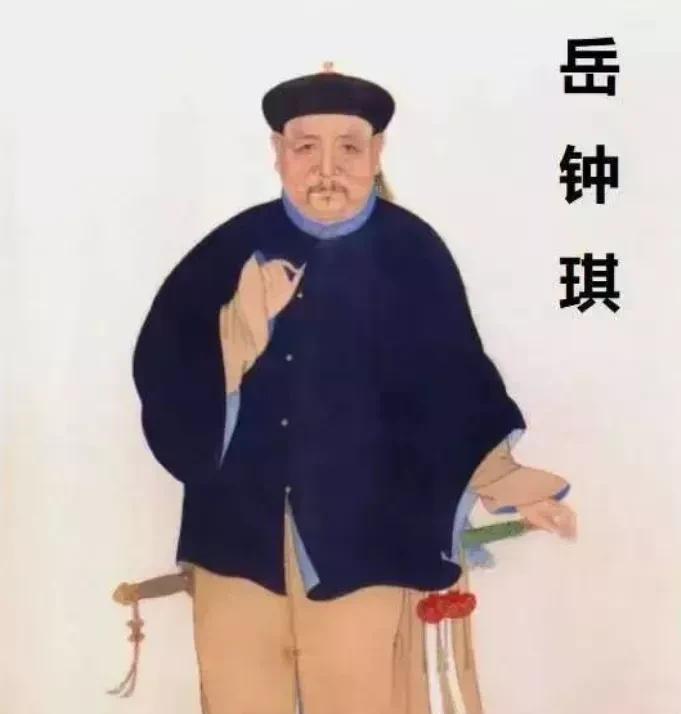

1735年,兵部想把岳钟琪“斩立决”,雍正说再等几天,谁料几天后雍正暴毙。后来金川叛乱,只见62岁岳钟琪默默穿上盔甲,沙哑道:“大清由我来守护! 这话背后,藏着岳钟琪半辈子的委屈。 他本是四川提督岳升龙的儿子,骨子里淌着岳飞的血脉。康熙晚年,准噶尔部在西北跳得欢,28岁的岳钟琪跟着年羹尧出征,率500骑兵直捣拉萨,硬是把叛乱的策妄阿拉布坦势力赶出西藏。那时候,他的战刀上还沾着雪,捷报传到京城,康熙摸着御案笑:“岳家子孙,果然有种!” 可到了雍正朝,风光就变了味。雍正三年,岳钟琪接过年羹尧的抚远大将军印,成了清朝立国以来第一个掌重兵的汉将。 满朝的八旗勋贵眼睛都红了——一个汉人,凭什么统帅十万满汉大军?弹劾的奏折像雪片似的飞:有人说他私通准噶尔,有人说他在军中培植汉人势力,甚至有疯汉在街上喊“岳钟琪要反”,明明是诬告,雍正却让他自己审,审来审去,无非是想看看他的忠心到底有几分。 真正让他栽跟头的,是雍正七年的准噶尔之战。岳钟琪率西路军出塞,本该和北路军夹击,可北路军先败了,他被迫撤退时又中了埋伏,丢了不少粮草。 这下朝堂炸了锅,议政王大臣们拍着桌子骂:“汉人就是靠不住!”兵部尚书更是咬着牙写奏折:“岳钟琪调度失当,损兵折将,按律当斩立决!” 雍正拿着奏折,三天没睡好。他不是不知道岳钟琪冤——北路军溃败在前,岳钟琪撤退已是无奈,可八旗勋贵的怨气不能不压,汉臣的势力也不能不防。 他朱批“暂缓”,心里盘算的是:等准噶尔的战事缓一缓,找个由头改判“斩监候”,既给了满臣面子,又留了个能用的将才。 谁能想到,这“几天”竟成了永别,雍正十三年八月,圆明园里的灯火突然灭了,新君乾隆捧着遗诏,看着刑部卷宗里那个“斩监候”的名字,愣了半晌。 岳钟琪在大牢里蹲了五年。牢门打开那天,他扶着墙走出来,头发都白了一半。曾经能开三石弓的手,连酒杯都端不稳。 街坊说他疯了,见了谁都低着头,可没人知道,他枕头下总压着一张西北地图,上面的关隘要塞,摸得比掌纹还熟。 乾隆十二年,金川的硝烟还是飘到了京城。大小金川的土司拿着藏式长矛,把清军打得节节败退,换了三个主帅都没用 军机处的老臣们急得直跺脚,有人颤巍巍说:“要不……问问岳钟琪?” 传旨的侍卫到岳家时,正见他在菜园里浇菜。听到“金川告急”四个字,老头手一抖,瓢里的水洒了一地。进屋换盔甲时,家人发现他后背的旧伤又裂了,血渗过里衣,他却咬着牙不让出声。 盔甲是康熙年间的旧物,穿的时候得有人帮忙,金属片磨着骨头,他哑着嗓子笑:“穿了一辈子,还是这玩意儿合身。” 出征那天,成都的百姓挤在路边看。62岁的老头骑在马上,腰杆没年轻时直了,可眼神里的光,和三十年前闯拉萨时一模一样。 有人喊:“岳将军,您图啥呀?”他没回头,只是扬了扬手里的缰绳,马蹄声里,藏着一句没说出口的话:咱汉人武将,在这大清,除了用命守着,还能图啥? 他当然知道,自己这辈子就是个矛盾的活物——八旗勋贵骂他是“汉狗”,反清的义士骂他“叛徒”,可他守的,从来不是哪个姓氏的江山,而是西北的安稳,是百姓能少受点战乱的苦。 就像当年在青海,他顶着风雪追叛军,不是为了雍正的赏赐,是怕那些牧民又要被屠刀卷走。 你说,这满身伤痕的忠,到底值不值? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。