当热浪席卷北方平原、灼透江南水乡,在云南的恒春结界里,无需空调轰鸣,大地自带天然冷源。从山川湖泊到古城村落,从咖啡风情、历史寻踪到傣医药康养,从青年数字游民到老年退休群体,气候为媒,云南已然成为旅居客与夏天和解的最佳居所。《2024年云南暑期旅行消费报告》显示,2024年暑期,云南全省实现旅游产品销售收入规模为2023年同期的153%,在全国排名不断上升,位居第6。

图源:云南发布

天赐清凉,并非云南“凡尔赛”,这片被造物主偏爱的土地,用海拔和经纬编织出一张立体气候网,让“有一种叫云南的生活”有了超越季节的永恒魅力,也让春夏秋冬都能松弛感拉满。

立体气候的地理密码

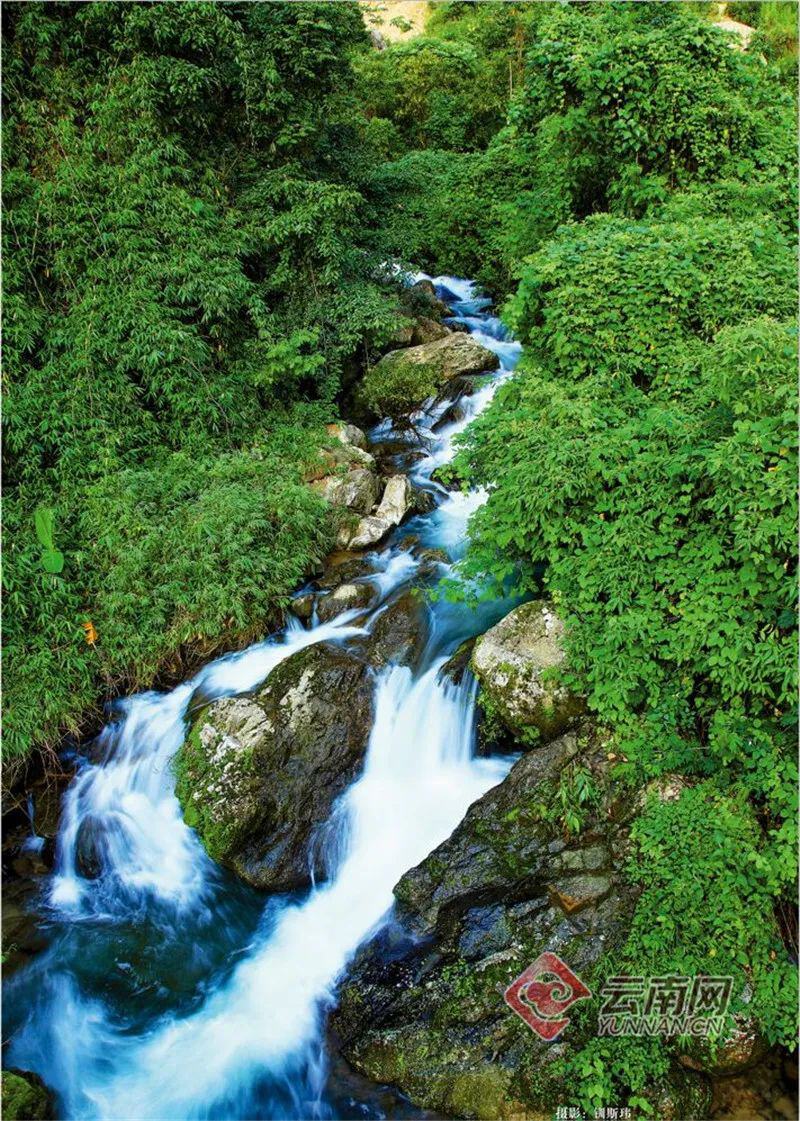

云南的气候奇迹,始于板块碰撞的洪荒之力。印度板块与欧亚板块的持续挤压,造就了这块土地76.4米至6740米的垂直海拔落差,相当于从东海之滨陡然拔升至青藏高原的高度。北回归线则像一条无形的腰带,在普洱、红河等地划下热带与亚热带的分界线;而横断山脉的走向则像大地的脉络,引导着印度洋暖湿气流深入内陆。当元谋河谷热浪蒸腾、气温直逼40℃时,滇中腹地的昆明,却沐浴在“天气常如二三月,花枝不断四时春”的意境中。这种得天独厚的三维地理禀赋,使云南成为北回归线上一个巨大的“天然空调房”,源源不断地释放清凉。更神奇的是,在同一座山脉中,哀牢山山脚的元江坝子可能正经历38℃的热浪,而海拔2500米的徐家坝林场,气温却保持在20℃左右,山民们需要裹着外套收获野生菌。气象数据更能印证这种独特性:全省年平均气温15℃,最热月均温比同纬度的福建、广西低3-5℃,极端高温日数仅为长江流域城市的十分之一。昆明的温差曲线尤其典型,夏季午后气温升至26℃时,一场阵雨就能让傍晚降至18℃,街头行人常常需要在短袖外搭件薄衫——“午穿纱,暮披裘”的体验,正是高原气候馈赠的生活韵律。

笔墨间的清凉叙事

除了大自然鬼斧神工,文人的笔触也总能最先捕捉到气候的灵魂。明代旅行家徐霞客在《滇游日记》中详细记录了气候的垂直变化:从永昌(今保山)出发时“暑气初消”,行至澜沧江边“热雾蒸腾”,登顶霁虹桥后“寒栗欲僵”,短短一日经历三季更迭。这种奇特体验让他在游记中感慨:“滇中寒暑之变,不系于时系于地。”清代文人对云南气候的偏爱更具象。清代名士孙髯翁,在其被誉为“天下第一长联”的大观楼长联中,用“三春杨柳,九夏芙蓉”“四围香稻,万顷晴沙”等描绘滇池周边的物候,实则暗藏着对夏无酷暑的赞美。现代作家汪曾祺则将气候融入生活细节,其在《昆明的雨》中回忆:“雨季的果子,是杨梅。卖杨梅的都是苗族女孩子……她们的声音使得昆明雨季的空气更加柔和了。”这种柔和,很大程度上源于20℃左右的宜人气温,让雨季不似江南的闷热,反添清爽。这些文字无不体现出云南气候的独特性及吸引力,更蕴含着云南的气候美学:清凉无需以严寒为代价,而是与阳光、鲜花、溪流共生。

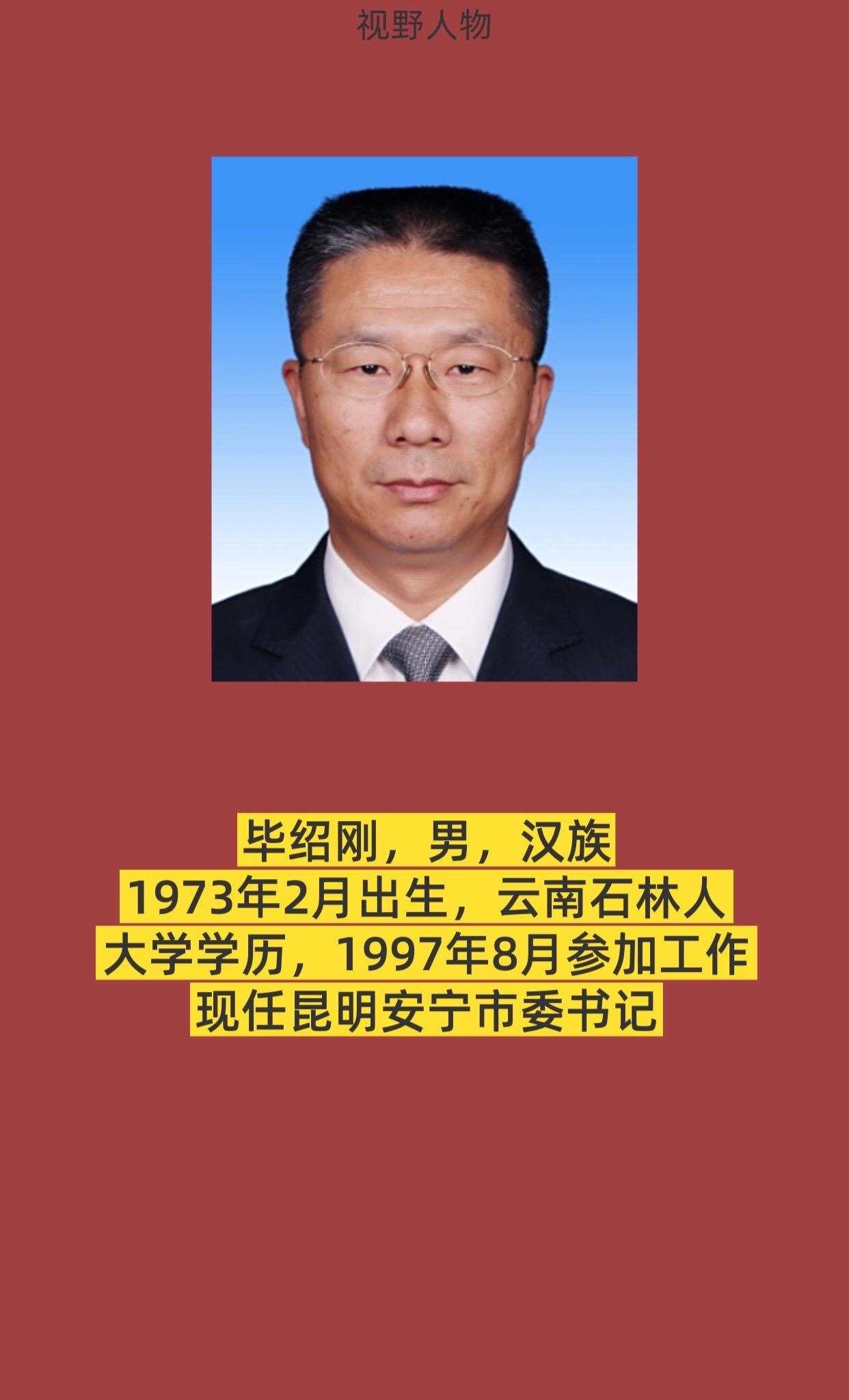

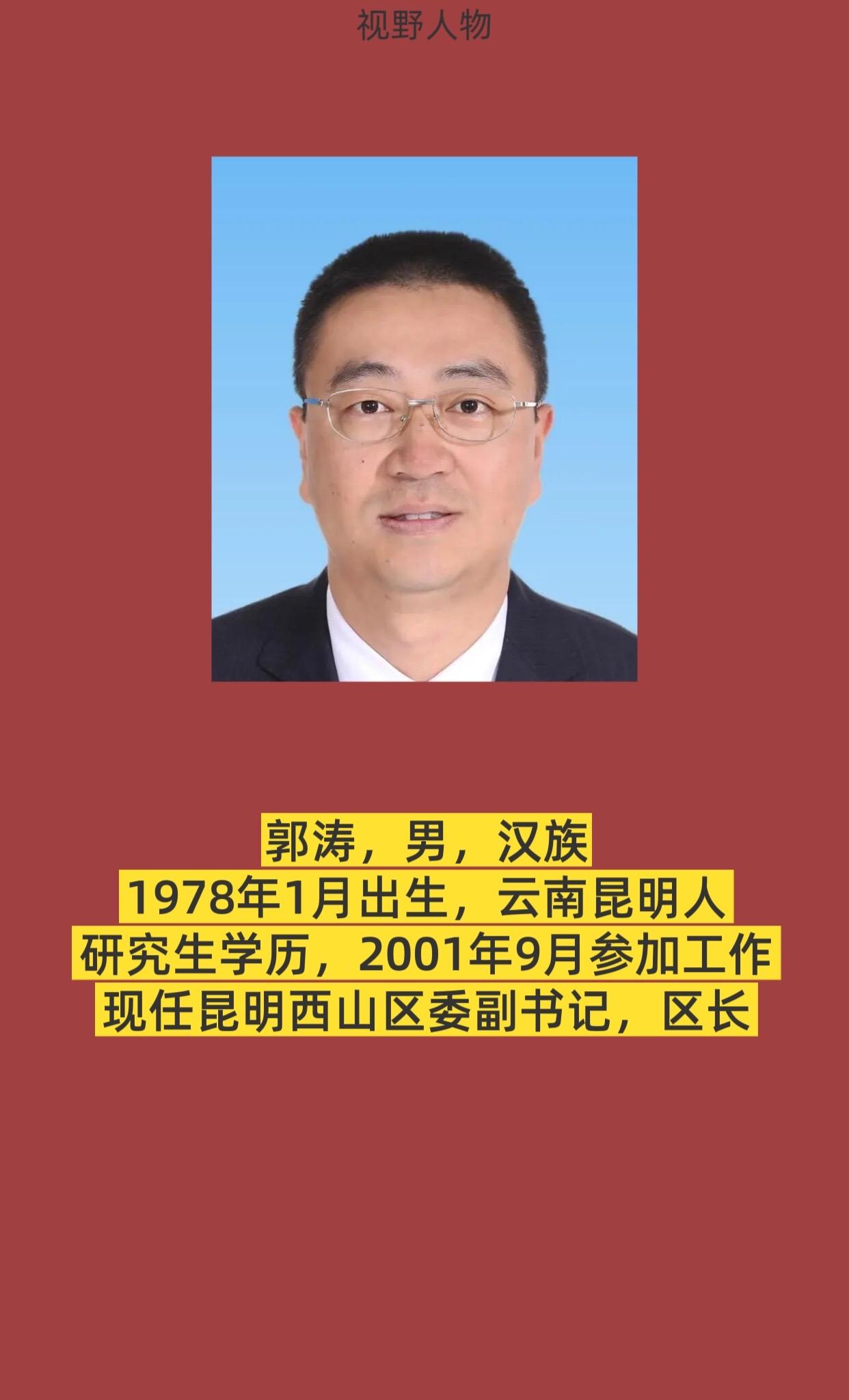

家乡宝与新移民

盘龙江畔蓝花楹飘落时泡一壶滇红,雨季的菌市比美术品更富美感,冬日海埂大坝的红嘴鸥如约而至。都说云南人是“家乡宝”,这群离不开红土地的人,实则是被气候宠坏的孩子。地理的慷慨赋予他们天然的优越感,也酿成了最顽固的乡愁——不是离不开,是根本无需离开。这种刻在骨子里的气候依赖,让他们守着一方水土,把日子过成了与节气相和的歌谣。

在云南,气候不仅是自然现象,也成为城市文化精神的载体。昆明年平均气温15℃,“春天”长达323天,年平均相对湿度73%-74%,这样的气候条件让“春城”的美誉名副其实。四季如春的气候,孕育出昆明开放包容的城市精神,这里的人热情好客,生活节奏舒缓,文化氛围与气候条件相得益彰。延续39年的与红嘴鸥冬日之约,更让人感受到昆明这座城市人与自然的和谐相处,成为昆明城市文化的重要组成部分。有人说:“在昆明住久了,会让人变得平和,因为气候总是那么恰到好处。”而大理、丽江等滇西城市,气候温和湿润,使得自然景观丰富多彩,更孕育出浪漫而诗意的文化氛围。苍山洱海、古城斜阳,共同构成了具有辨识度的城市内涵。气候,这个曾经只被地理学家关注的自然现象,如今已成为连接人与自然的桥梁,滋养着云南每座城市的人文情怀,让“有一种叫云南的生活”成为无数人心中向往的诗意栖居。

而今,随着旅居时代的到来,越来越多的“气候移民”选择来到云南,或隐于山林,或居于市井,用不同的方式体验着气候赋予的云南魅力。云南也将气候转化为可量化的竞争力,康养产业、生态发展、研学旅游……云南的气候,已经不只是一种自然现象,更是一种生活方式,一种文化符号,一种发展资本。

在腾冲火山热海景区周边的温泉酒店,夏季入住率反而高于冬季。游客们白天在北海湿地避暑,夜晚泡着42℃的硫磺泉,体验“冰火两重天”的独特享受;在文山普者黑,荷花盛开的季节,日均气温23℃的湖畔民宿,成为上海、广州家庭游客的避暑据点,一房难求;在西双版纳的傣药理疗中心,“气候+康养”的效应不断凸显,游客们在雨林步道晨练后,接受药浴调理,形成“避暑+养生”的消费闭环;在曲靖,马龙区土瓜冲村、沾益区红瓦房村、宣威市戈平村等一批高品质旅居村,吸引着中老年游客、数字游民、自由职业者等群体,这些因气候而来的“新村民”,给乡村经济注入了澎湃的动力。或许,所有人在同一片云下学会聆听季风的秘语,气候早已成为好的黏合剂。

躺在抚仙湖畔数星星,在普洱茶山伴着蝉鸣入眠,旅居者们获得的不仅是身体的清凉,更是在气候变暖的时代,重新学会如何与自然共呼吸的生命教育。这也是超越经济账本之外,“有一种叫云南的生活”中最核心的竞争力。毕竟,真正的旅居魅力,不在于对抗自然,而在于与气候达成和解。当所有人在云南共享清凉,“家乡宝”便不再是一方人的执念,而成为所有追寻宜居生命者的精神呼吸。

云南日报-云新闻编辑:普娅鑫