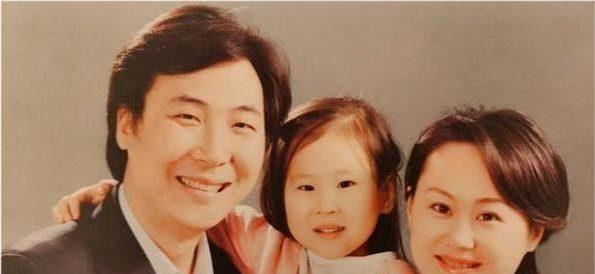

一天,廖昌永对妻子说:“我妈七十多岁了,还有糖尿病,我想接她来一起住,可她是农村人,怕你接受不了。”没想到,妻子淡淡说出一番话,让廖昌永愣在原地。 从2000年开始,廖昌永受邀登上春节联欢晚会的舞台,20多年过去了他依旧是春晚的常客,凭借一流的唱功和良好的口碑,成为了国内外音乐舞台的最为优秀的歌唱家,也是世界歌剧舞台上的少数几位杰出的亚洲歌唱家之一。可他一路走来其实十分不容易。 廖昌永的家底,薄得像一张纸。父亲早逝,母亲一个人拉扯四个孩子,日子过得捉襟见肘。在那个读书不一定有出路的年代,这位农村母亲却异常执着,坚信教育能改变命运。 廖昌永爱唱歌,她就咬着牙支持,哪怕家里为此要少吃几顿饱饭。这份近乎固执的母爱,是廖昌永人生最早的底气。 1988年,廖昌永揣着姐姐们凑的五十块钱,走进了上海音乐学院。繁华的上海,对他来说处处是冲击。同学脚上的白球鞋,食堂里飘香的红烧肉,都像一根根刺,时时刻刻提醒着他的窘迫。 他总等同学都打完了饭,才去窗口要一份最便宜的青菜,聚餐的邀约也只能笑着拒绝。倒不是孤僻,实在是囊中羞涩,有些事说不出口。 不过,命运的转机有时就藏在一份不起眼的盒饭里。一个叫王嘉的钢琴系女孩,注意到了这个总是默默吃饭的同乡。一次,她看见廖昌永的餐盘里只有一丁点豆腐,心里说不出是什么滋味。 于是,她悄悄多打了几份菜,端过去硬塞给他:“哎,点多了,扔了可惜,你帮我解决了吧。”廖昌永低着头,扒着饭,喉咙哽得厉害。他不知道,这个女孩正在悄悄为他的人生剧本,写下关键的一笔。 从那以后,每个月,廖昌永都会收到一封装有五十块钱的匿名信,附带一句简单的鼓励。他以为是哪位校友行善,感动之余,也只能把这份恩情压在心底,化作练声的动力。 直到有一天,他无意间瞥见王嘉的字迹,那熟悉的笔锋,瞬间让他明白了所有。原来,那个每月雪中送炭的“好心人”,就是眼前这个笑起来很温柔的女孩。 他没有当面说破,只是把这份情谊刻在了心里。贫穷带来的自卑,被这份不动声色的善良一点点焐热。两人顺理成章地走到了一起,没有花前月下,只有琴房里并肩的默契。 1995年硕士毕业,廖昌永还欠着学校的学费。王嘉的父母不仅没嫌弃这个穷女婿,反而主动掏钱帮他还清了债务。婚礼上,丈母娘拉着他的手说:“人穷志不短,好日子在后头。”这句话,彻底吹散了他心里的阴霾。 有了家这个坚实的后盾,廖昌永的才华开始井喷。1996年,法国图卢兹国际声乐比赛,他一开口就镇住了全场,拿下冠军。紧接着,他又在多明戈世界歌剧大赛和挪威宋雅王后国际声乐大赛上连下两城。 世界三大男高音之一的多明戈盛赞他是“最优秀的男中音”,《华盛顿邮报》则称他为“世界歌坛的瑰宝”。从四川的田埂到世界的舞台,他用了近十年。此后,他成为春晚常客,更在2019年出任上海音乐学院院长,开始将重心转向中国艺术歌曲的推广。 事业再成功,他心里始终有个疙瘩,远在老家的母亲。母亲年过七旬,患有糖尿病,一个人生活多有不便。他想接母亲来上海,却又怕城里长大的妻子王嘉不习惯,毕竟生活方式天差地别。 他反复盘算,心里打鼓,终于还是鼓起勇气和妻子摊牌:“我妈年纪大了,身体不好,我想接她来同住。可她是农村人,我怕你……”话没说完,王嘉就平静地打断了他:“昌永,你的母亲就是我的母亲。我们照顾她,责无旁贷。” 廖昌永当场就愣住了。他设想过妻子可能会犹豫、会提条件,却没料到是这样一句干脆利落的回答。那一刻,他心里五味杂陈,既有感动,也有一丝对自己先前揣度的愧疚。这句话,比任何海誓山盟都来得实在。 王嘉说到做到。她亲自为婆婆收拾房间,学习糖尿病护理知识,耐心教老人使用家里的电器。在她的操持下,老人很快适应了城市生活,身体状况也稳定了许多。 廖昌永看着家里和睦安稳的一切,对妻子的敬佩又深了一层。他后来问王嘉:“当年跟着我这个穷小子,你真就没后悔过?”王嘉笑着说:“后悔什么?你的歌声,千金不换。” 这份来自家庭的爱与支撑,最终都融进了廖昌永的歌声里。他坦言:“没那些年的五十块钱,我可能还在田里插秧。”他深知来路不易,也从未忘记那些托举过他的人。 成名后,他投身公益,将慈善音乐会的收入全部捐给乡村音乐教育。2024年,他计划在老家四川发起乡村音乐教育项目,为更多像他当年一样有梦想的农村孩子,推开一扇窗。 廖昌永的成功,除了天赋和努力,更离不开背后那些善良而坚定的人,那位坚信读书改变命运的母亲,那位用一盒饭和五十块钱守护他尊严的妻子,还有那对不以贫富论女婿的开明岳父母。 这就是廖昌永和王嘉的故事。他们用自己的行动证明了爱情的力量,也让我们看到了一个温馨和睦的家庭。他们是我们学习和效仿的榜样! 信源:廖昌永个人资料及妻子简历:廖昌永和妻子王嘉的故事 财经头条

评论列表