北京一男子婚后一年半被妻子提离婚,同意离婚但要求退还35.8万元彩礼(含30万转账、钻戒及改口费)。妻子拒还,称30万属赠与且双方已共同生活。协商未果后男子诉至法院,法院最终判决...

北京的李先生怎么也没想到,花了35.8万元娶回来的妻子,结婚一年半就要离婚。更让他头疼的是,这笔钱能要回来多少,成了一道难题。

2022年10月,31岁的李先生和29岁的张女士通过媒人介绍相识。两人交往不到半年就决定结婚,李先生为了表达诚意,婚前给张女士转账30万元。

接着又买了一枚价值3.5万元的钻戒和一对1.34万元的对戒。婚礼当天,李先生父母按照习俗给了张女士1万元改口费。

婚后的日子并不如两人想象中甜蜜,张女士觉得李先生太节省,连买件衣服都要商量半天。李先生则认为张女士花钱大手大脚,一个月的化妆品就要几千元。从小事开始的争吵逐渐升级,两人经常因为家务分配、生活习惯等问题发生冲突。

2024年2月,张女士再也忍受不了这样的婚姻生活,向法院提起了离婚诉讼。李先生虽然同意离婚,但提出了一个条件:要求张女士退还全部35.8万元的彩礼和礼金。

张女士当然不同意,她认为30万元是李先生自愿给的,属于恋爱期间的赠与。钻戒和对戒也是正常的求婚礼物,改口费更是婚礼的传统习俗。既然两人已经登记结婚并共同生活了一年多,这些钱就不应该退还。

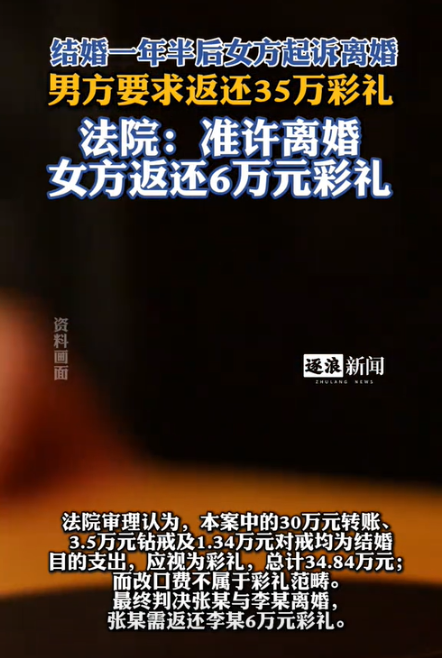

法院审理时发现,这起案件的核心争议在于如何界定彩礼的性质。根据最高法的司法解释,彩礼是指按照当地习俗,为缔结婚姻关系而给付的财物。李先生给的30万元确实是为了结婚而给付,符合彩礼的基本特征。

价值近5万元的钻戒和对戒虽然名义上是恋爱礼物,但考虑到金额较大且与结婚直接相关,法院也将其认定为彩礼的组成部分。只有1万元的改口费,因为属于婚礼仪式的传统环节,被认定为不可返还的礼俗性赠与。

按照法律规定,只有在双方未登记结婚、登记后未共同生活、或者婚前给付导致生活困难这三种情况下,彩礼才应当全额返还。李先生和张女士既登记了结婚又共同生活了一年多,显然不符合全额返还的条件。

法院最终判决张女士返还6万元彩礼,这个数额大约占总彩礼的17%,既考虑了李先生的损失,也没有忽视张女士作为共同生活一方应有的权益。李先生对这个结果不满意,提起了上诉,但二审法院维持了原判。

类似的彩礼纠纷在全国各地都有发生,但判决结果差异很大。江苏有个案例,夫妻结婚半年后离婚,男方要求返还8万元彩礼,法院判决返还了5万元,返还比例达到62.5%。广东的一个案例中,结婚一年后离婚,10万元彩礼最终只返还了3万元。

这些差异主要源于各地对“共同生活时间”和“彩礼用途”的理解不同。结婚时间越短,共同生活程度越低,返还比例通常越高。如果彩礼主要用于购买家具、装修房屋等夫妻共同财产,返还比例就会相应降低。

北京这起案件的判决在网上引发了激烈讨论。支持李先生的网友认为,结婚时间太短,彩礼应该大部分返还,6万元明显偏低。支持张女士的网友则认为,两人毕竟共同生活过,女方也付出了时间和感情成本,不应该全额返还。

还有不少网友提出了更深层的思考:现在的彩礼金额越来越高,动辄几十万元,已经成为很多家庭的沉重负担。一旦婚姻失败,这些钱的归属就成了棘手问题,是否应该通过法律更明确地规范彩礼数额和返还标准?

同样是结婚时间短、共同生活时间少的情况,不同法院的判决可能差距悬殊。这种不确定性让当事人很难预判案件结果,也增加了诉讼成本。

这起案件反映出的问题远不止彩礼返还这么简单,在快节奏的现代社会中,很多年轻人缺乏足够的相互了解就匆忙结婚,婚后发现性格不合、生活习惯差异巨大,最终走向离婚。高额彩礼在这种情况下就成了双方矛盾的导火索。

李先生和张女士的故事提醒我们,婚姻不是买卖,彩礼也不是价格标签。真正的幸福婚姻建立在相互理解和包容的基础上,而不是金钱的多少。当我们过分关注彩礼数额时,可能已经偏离了婚姻的本质。

如今这起案件已经尘埃落定,张女士需要返还6万元彩礼,剩下的29.8万元就此“买单”了一年半的婚姻生活。对于双方来说,这都是一个昂贵的教训,也为其他即将步入婚姻殿堂的年轻人敲响了警钟。

信息来源:逐浪新闻

飘渺

记住要高额彩礼的都是骗婚的。

用户10xxx25

结多几次很快百万到手

逸先生

彩礼为何不能判定为夫妻共同财产?女人的钱是她自己的,男人的钱也是她的,这就是多数中国婚姻的现状。