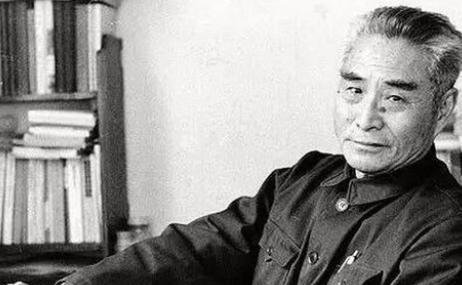

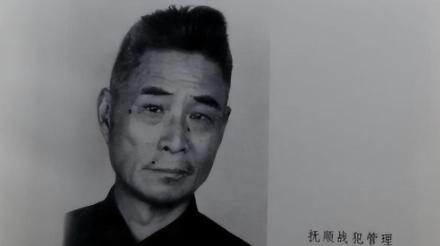

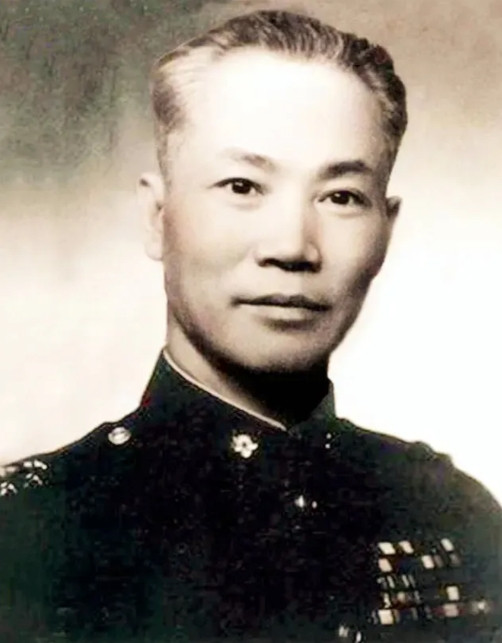

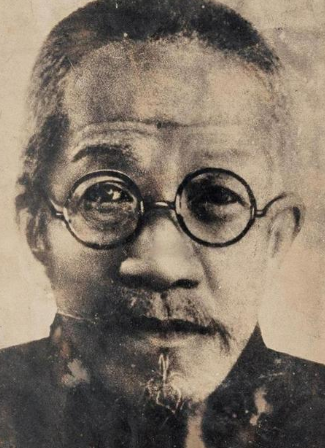

1933年,国军师长黄维到杭州休假时,在主政杭州的蔡仲初家举办的宴会上,与主人家的女儿蔡若曙一见钟情。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1933年,黄维在军中已经小有名气,担任国民革命军第十一师师长,年仅二十九岁,正是锋芒毕露的时候,他出身江西贵溪,家境贫寒,自小丧父,由母亲一手拉扯大,靠着自己的努力,他考入黄埔军校第一期,之后参加北伐、东征,步步升迁,成为陈诚手下的重要将领。 同一年,黄维在杭州休假时,出席了一场地方官员蔡仲初家中的宴会,蔡仲初是当地的实权人物,家中女儿蔡若曙,是受过良好教育的大家闺秀,长相端庄,气质出众,两人初次相见,彼此都留下了深刻印象,不久之后,黄维表达了娶她为妻的意愿,蔡家提出唯一的条件:必须是正室,不能做妾。 但黄维早在少年时就娶了原配桂仙梅,乃是母亲包办,两人感情并不深,只是礼法婚姻,为了迎娶蔡若曙,他回到江西老家,和桂仙梅办理了离婚手续,这在当时并不常见,尤其在军人和传统观念盛行的家庭里,更是冒着极大的非议。 婚后,黄维和蔡若曙定居杭州,刚开始的生活并不容易,黄母强烈反对这门婚事,两人回乡探亲时,甚至被拒之门外,跪在门口多时无果,黄母怒斥黄维不孝,蔡若曙也因此受了不少委屈,但她并没有因此迁怒于前妻所生的子女,反而将孩子接到身边照料,亲自抚养。 战争年代,安稳的日子从未持续太久,1937年抗战全面爆发,黄维奔赴前线,蔡若曙则独自一人照顾家庭,她先后育有五个孩子,承担起家庭的全部重担,黄维在战场上屡立战功,从师长升至军长,再到兵团司令,地位逐步提升,而蔡若曙始终在后方默默支持,忍受着丈夫长期不在身边的孤独日子。 1948年,决定国共命运的淮海战役爆发,黄维率领十二兵团进入战场,这支部队是国民党精锐力量之一,但由于战术失误,以及对敌情判断不足,部队被解放军包围,最终全军覆没,黄维本人被俘,消息传回南京后,官方最初发布的是“阵亡通告”。 那时,蔡若曙怀着孩子,听到这个消息后,几近崩溃,为了躲避战乱,她带着几个孩子撤往台湾,在异乡的生活异常艰难,她靠出卖首饰换取生活费,带着孩子颠沛流离,尽管如此,她始终没有放弃对丈夫的思念,1950年,她从朋友那里得知黄维并未战死,而是被关押在北京的功德林战犯管理所,这一消息让她重新燃起希望。 她决定回到大陆,带着孩子辗转从香港回到上海,由于经济拮据,她变卖了几乎所有值钱的东西,回到上海后,在陈毅的帮助下,她进入图书馆工作,维持基本生活,从那时起,她开始了长达二十七年的等待。 每年春节前后,她都会想方设法去北京探望黄维,尽管只能隔着栅栏说上几句话,但她始终坚持前往,她为黄维送去衣物和食物,也不断劝他好好改造,争取早日获释。 但黄维在狱中的表现却让她越来越失望,他不愿认错,不配合改造,将全部精力投入到永动机的研究中,他坚信自己能发明一种不耗能量的机械系统,从而“创造历史”,这个想法完全违背物理定律,却成为他精神上的唯一寄托,科学家和监狱管理人员都曾劝他放弃,但他始终执迷不悟。 1959年,第一批战犯特赦名单公布,黄维并不在其中,蔡若曙原本满心期待,结果却是一次沉重打击,那年冬天,她试图服药自杀,被同事及时发现,才捡回一条命,此后,她患上了严重的精神疾病,长期失眠、幻听,医生给她开了镇定药,但她仍咬牙坚持工作与照顾孩子,只因心中始终怀有一个念头:等丈夫回家。 1975年春,黄维终于被特赦获释,蔡若曙拿着报纸,手指颤抖,泪水夺眶而出,那天,她特意穿上了一件藏青色的确良衬衫,早早等在站台上,黄维走下车时,身形消瘦、神情木讷,仿佛对这个世界已不再熟悉,两人重逢后,并没有太多言语,仿佛这段感情已经被时间消磨殆尽。 重聚后的生活,并不如她想象中那般温暖,黄维依旧沉迷永动机的图纸,每天在书房里钻研,不愿与家人交流,蔡若曙的精神状态进一步恶化,她白天在楼下张望,晚上彻夜难眠,总担心丈夫会“再次被抓走”,有一次下大雨,她在门口站了两个小时,只因黄维回家晚了一点。 她的情绪变得越来越脆弱,身体状况也日渐虚弱,1976年5月的一天早晨,她梳洗整齐,穿上了那件压箱底的旗袍,独自出门,家人以为她只是去散步,却再也没有回来。 当黄维赶到河边时,只看到冰冷的水面和她的遗体,他抱着她,痛哭失声,此后,他几乎不再提起永动机,也逐渐淡出公众视野。 1989年,黄维因心脏病去世,终年85岁,他的一生经历了北伐、抗战、内战、改造、特赦,也经历了妻子的生离死别,他曾为爱情背负骂名,也曾让深爱他的人在等待中崩溃。