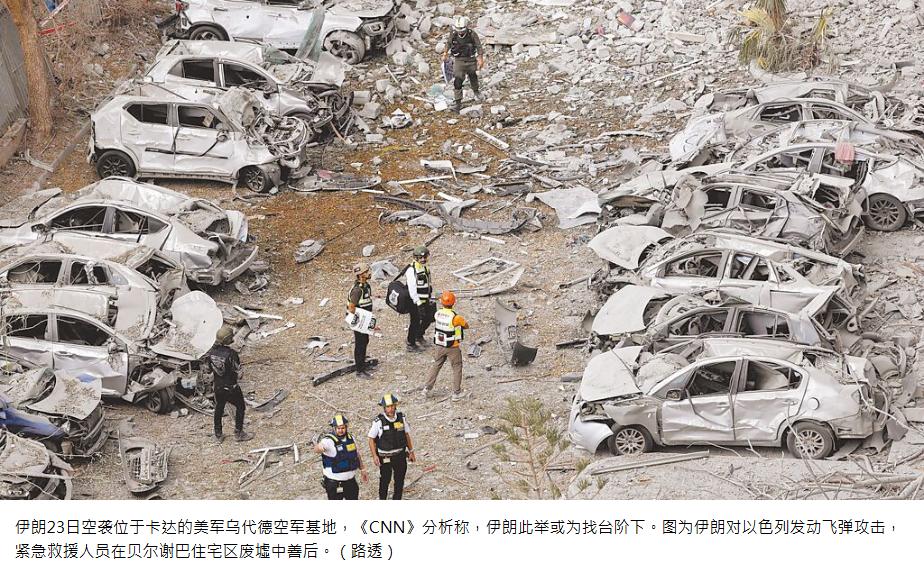

特朗普骗了全世界?沉默18天,美军终于承认,在伊朗手里吃了大亏 2025年6月21日,美国五角大楼高调宣布,美军出动7架B-2轰炸机对伊朗福尔多、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施发动空袭,投下14枚GBU-57巨型钻地炸弹,宣称“彻底摧毁伊朗核能力”。 美国总统特朗普更是在社交媒体上晒出轰炸机编队照片,称此次行动“让伊朗核威胁永远消失”。然而仅仅两天后,伊朗国家电视台就播出了一段震撼画面——数百辆伪装成民用卡车的运输车队,正从被空袭的核设施所在地撤离,画面右下角清晰显示着美国卫星的实时拍摄时间戳。 这场看似“完美的军事行动”,实则是一场精心编排的骗局。根据美国国防情报局的机密报告,伊朗早在空袭前48小时就完成了关键核材料的转移,超过90%的浓缩铀库存被分散至地下掩体和秘密仓库。 卫星图像显示,空袭后的核设施虽然地表满目疮痍,但地下离心机厂房的通风系统仍在运转,甚至有工人在废墟旁进行清理作业。更讽刺的是,美国中央情报局在空袭前曾收到线报,称伊朗正在“大规模调动运输车辆”,但这一情报被白宫以“干扰决策”为由压下。 面对伊朗的铁证,五角大楼选择了长达18天的沉默。从6月23日伊朗公布卫星画面,到7月11日国防部发言人肖恩・帕内尔承认“部分核设施未被完全摧毁”,美国政府始终未给出合理解释。 在此期间,特朗普多次在公开场合重复“彻底摧毁”的说法,甚至在福克斯新闻采访中声称“那里只剩几千吨岩石”。直到国际原子能机构总干事格罗西证实,伊朗仍保留40%的铀浓缩能力,白宫才被迫调整措辞,改称“延缓了伊朗核计划”。 这场军事行动的失败,暴露出美国情报体系的严重缺陷。根据《纽约时报》披露,美军情报部门低估了伊朗的反侦察能力——伊朗利用民用通信网络和伪装技术,将核材料转移过程伪装成常规物资运输,甚至通过故意释放虚假信号,误导美国卫星的监测重点。 更关键的是,美国国防情报局早在空袭前就评估,仅凭一次轰炸无法摧毁深埋75米地下的福尔多核设施,至少需要持续三天的饱和攻击才能达成目标。但这一专业意见被白宫决策层忽视,最终导致“精准打击”沦为“象征性空袭”。 伊朗的应对策略堪称教科书级别。在确认美国即将发动袭击后,伊朗革命卫队启动“蜂鸟计划”,将关键核设备拆解成模块化组件,通过公路、铁路和地下隧道网络分散转移。 与此同时,伊朗外交部同步展开外交攻势,在联合国安理会指控美国“违反国际法”,并向国际原子能机构提交转移行动的详细记录,成功争取到中俄等国的中立立场。 更具讽刺意味的是,伊朗在空袭后仅48小时就向美国驻卡塔尔乌代德空军基地发射14枚导弹,虽然13枚被拦截,但精准命中一处通信设施,迫使美军紧急撤离部分人员。 特朗普政府的宣传机器在此次事件中彻底失灵。为了塑造“强硬领导人”形象,特朗普团队刻意夸大空袭效果,甚至篡改国防部战损报告中的关键数据。例如,白宫宣称“摧毁伊朗60%的铀浓缩能力”,但实际评估显示这一数字不足20%。 这种自欺欺人的做法,不仅让美国在国际社会失信,更导致国内政治分裂——共和党内的“建制派”与“MAGA派系”就行动合法性爆发激烈争吵,前国家安全顾问史蒂夫・班农公开指责特朗普“重蹈小布什的覆辙”。 事件的后续影响仍在发酵。伊朗议会在空袭后通过法案,暂停与国际原子能机构的全面合作,并加速推进地下核设施的扩建工程。而美国国内,五角大楼被迫启动“午夜之锤行动”复盘,重点调查情报误判和决策程序漏洞。 更值得关注的是,此次事件彻底打乱美伊间接谈判的节奏——原定于6月15日的第六轮谈判因空袭取消,而伊朗在停火后明确表示,重启谈判的前提是美国承认“侵略行为”并解除制裁。 这场军事冒险的失败,本质上是美国中东战略迷失的缩影。特朗普政府试图通过“极限施压”迫使伊朗屈服,却忽视了伊朗作为地区大国的战略韧性。 正如中国现代国际关系研究院专家秦天分析,伊朗通过“军事防御+外交博弈”的组合拳,成功将美国拖入“袭击-反击-舆论战”的循环,而美国除了消耗大量军事资源外,并未获得实质性战略收益。 更严重的是,此次事件让以色列对美国的信任度下降——以国防部官员私下表示,“美国的情报能力已无法保障以色列的安全”。 从历史角度看,此次事件与2003年伊拉克战争的“大规模杀伤性武器”谎言如出一辙。当年美国以虚假情报为由发动战争,最终导致中东陷入长期动荡;如今特朗普政府为了选举利益夸大威胁,再次将世界推向战争边缘。不同的是,伊朗凭借更强的技术能力和更成熟的反制策略,让美国的军事冒险彻底破产。