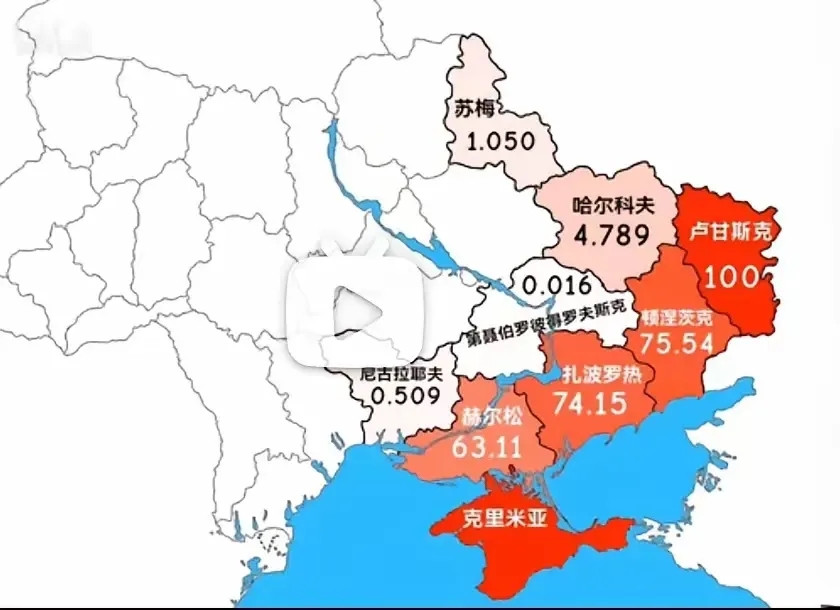

出乎意料,俄罗斯总参谋长格拉西莫夫,竟亲自突袭前线。 他不是去主持仪式,也不是去慰问士兵,而是直奔顿涅茨克红军城方向的战线,面对枪林弹雨,当场下达作战命令,部署全新任务。这种级别的将领现身第一线,在现代战场上实属罕见。不是没有前车之鉴,但这一次,信息明确、画面曝光,节奏之快让所有人都没缓过神来。 格拉西莫夫是俄罗斯军队的顶层大脑。从莫斯科走出来的命令,要么落在参谋部的案头,要么沿着电报线传到战壕,而这次,他直接打破了这一模式。没有缓冲,没有中间人,亲自落地,脚踩泥地,听一线指挥员汇报,拍板推进方向。 地点选在红军城方向,意义重大。这一带本就是乌东地区的军事重镇,是顿涅茨克和扎波罗热之间的咽喉位置,控制住这儿,等于卡住了乌军两翼的联动线。而近几个月,俄军正试图以“中央集团军”为核心向外扩张,突破乌军的深层防线。 但战线推进缓慢,伤亡数字高企,攻势迟迟无法形成决定性突破。格拉西莫夫选择在这节骨眼出现在这儿,很明显是准备“再提节奏”,或者说是直接“逼阵”。 格拉西莫夫不是第一次这样做。今年年初,他就去过阿夫迪伊夫卡前线,彼时俄罗斯军队正以大兵力强攻该地区,战线一度焦灼。但这次不同,不是单纯观察,不是拍拍肩、鼓鼓劲。他带着人,带着命令,也带着压力来了。现场会议上,他直接部署“中央集团军”的作战节奏,并要求“以多点突破方式压制乌军防区”。 这种调度级别已经超出了“总参谋长巡视”的范畴,而更像是临时的战区指挥官接手指挥权,主导战场节奏。为什么突然这么做?答案很可能是克里姆林宫迫切希望看到“地面胜利”,尤其是在当前战线拉锯、乌军尝试在东北反击的背景下,俄方亟需稳定主阵地,并以一场战术胜利,扭转士气与外界判断。 红军城并不好打。这里地形复杂,有大量自然堑壕,乌军在此经营多年,构筑了坚固的防御圈。从俄军当前的兵力部署来看,要在这儿形成合围,必须三线联动——从北侧切断乌军补给,从西南侧逼迫退路,然后通过中央集团军实施主攻。格拉西莫夫的到访,显然是为这一系列动作“踩点”,也是直接在火线中检验部队反应与协同能力。 而此次行动,还透出另外一个信号:俄军可能正进入攻势第二阶段。此前,从乌克兰收复哈尔科夫东侧区域开始,俄军一度处于防御与反击交替的被动状态。尤其在西方武器到位后,战线开始震荡,乌军频繁使用远程火箭弹与电子干扰系统,打击俄军补给链和通信节点,导致前线调动受限。格拉西莫夫此番“临场决策”,某种程度上是对这种局面的修补:通过指挥链重构,拉直命令路径,以确保关键节点不卡壳、不掉链子。 更深层次的背景,是俄罗斯高层内部压力增大。战事拖延、经济负担沉重、国际形象受损,都让军方必须给出一个“成果”。格拉西莫夫本人作为军中最高指挥官,势必被要求拿出“看得见的战果”。此刻的前线突访,不只是战略部署,更是政治信号:我们还在掌控,我们还能赢。 但这也意味着风险骤增。乌军有着精准打击能力,西方情报资源依旧覆盖战场各角。一旦将如此高级将领暴露在火力网内,一场袭击可能改变整个战争节奏。格拉西莫夫冒着这种风险出现在现场,只能说明俄军已经不愿等待,不愿再赌安全的“稳推”,而是要主动塑造战场形势。 而前线的状态也确实堪忧。据各路战报,俄军目前在红军城以西地区部署了大量炮兵和工程兵部队,力图用“碾压式推进”冲破乌方防线。然而进展有限,乌军利用地下掩体和无人机侦察持续压制俄军突击梯队。格拉西莫夫此次“拍板”,显然也带来了一系列人员调动和火力重新整合。传言称,一支新编机动突击旅已调至红军城南线,准备配合“中央集团军”完成两翼穿插。 这种高强度部署不常见。说明俄方希望在短时间内制造战果,哪怕代价高昂。这种打法,既是搏命,也是豪赌。而格拉西莫夫选择亲自走到前线,某种程度上,是对士兵的“作战承诺”,更是对背后决策层的“履责证明”。 这场战争从一开始就不是普通的地缘冲突,它是博弈、是宣示、是心理战。而当总参谋长站到前线哨所,他已经不仅仅是军事人物,更是国家意志的代言人。 现在战局还没有最终变化。但可以确定一点,红军城方向将成为近期战火最猛的区域之一。而那块被格拉西莫夫亲自“定点”的战壕,很可能就是下一轮俄军推进的核心阵地。 所有人都在看,他的突访,是战略调整,还是背水一战的序曲。无人知道下一张战损表上,会不会出现他的名字。但有一点可以确定:格拉西莫夫这一走,不只是出乎意料,更是一记重拳,敲在整个战争的命门上。