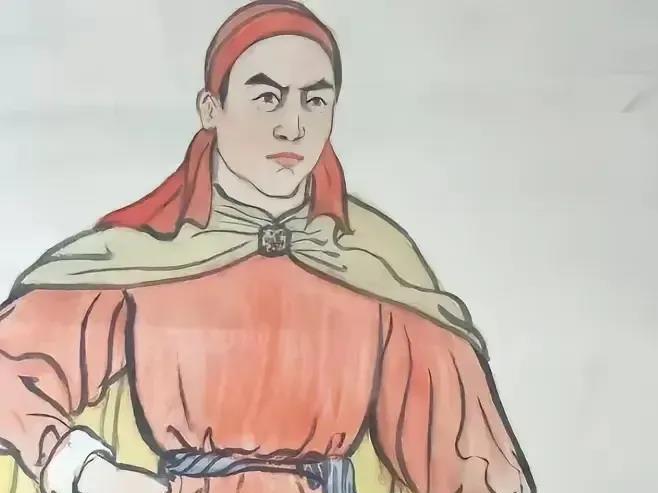

1859年,安徽巡抚李孟群被俘虏,对陈玉成提出一个要求:“能否把我弟弟放回家,他是无辜的”。陈玉成很爽快,答应了李孟群,对他礼遇有加。 李孟群被俘后,心中最牵挂的是年仅十六岁、被一同扣押的弟弟。他向陈玉成说明弟弟只是随行处理文书,从未参与军事,家中还有老母需奉养。太平军大营内,两人的会面没有剑拔弩张的紧张氛围。 陈玉成听完李孟群的请求,没有犹豫。他立即下令前往西营将李孟群的弟弟带来。过程中有部将提出异议,认为李孟群身为清廷高官,其弟或可作为筹码。陈玉成阻止了这种说法,他明确表示,战场上的对立是一回事,但不应牵连未参与战事的无辜家属。 李孟群的弟弟很快被带到营帐。这是一个未经世事的少年,见到兄长时情绪激动。陈玉成不仅兑现诺言释放其弟,更提供了两匹布和十两银子作为回家的盘缠。他仔细叮嘱少年返回官道的安全路线,承诺途中不会受到阻碍。 眼见弟弟被陈玉成派人护送离开大营,李孟群心情复杂。他询问陈玉成,如此宽待敌手,难道不怕对方日后再生事端?陈玉成回答得很直接:双方各为其主,战场上该打便打,但为兄护幼弟的心意,应当得到尊重。他理解李孟群身为兄长保护家人的举动。 李孟群对陈玉成的做法感到意外又触动。陈玉成幼年丧父,由叔父抚养长大,对亲情的分量有切身体会。他对李孟群本人也颇为优待,安排干净衣物与将领份例的伙食,没有因他是战俘而苛待。在陈玉成看来,身处乱世,无论是护佑幼弟还是保护麾下士兵,那份想给身边人留一丝安稳的心意,并无阵营之分。 李孟群后来始终记得这次经历。陈玉成释放其弟的决定,体现了一种在战火纷飞年代里显得格外珍贵的特质:对敌手的体面与对无辜者的仁慈。即使在残酷的对立中,这位年轻的太平军将领心中仍坚守着某种界限。他没有让仇恨或权谋蒙蔽基本的道义和人伦判断。 这段发生在咸丰九年安徽战场上的插曲,细节被不少目击者记录下来。曾国藩在其书信中也曾提及此事,称其出乎意料。陈玉成当时作为太平天国最杰出的年轻将领之一,其行为方式与人们对“长毛”的固有印象存在差异。 李孟群之弟最终安全返家,成为战乱中难得的幸事。而陈玉成实践诺言、释放无关人员的举动,在非常时期展现了一种有约束的战场规则。这段往事成为研究太平天国时期双方将帅个体行为和特定人物关系的一个注脚。 陈玉成对李孟群的承诺没有附加条件,放行过程顺利。这展现了双方在极端环境中一次基于人情的互动。此事对于理解当时战争中的个体抉择提供了具体案例,它不同于宏观战局的宏大叙事,更聚焦于个人在时代洪流中的具体处境和应对。 史料出处:《湘军志》(卷十一),《平浙纪略》(卷八),《李孟群行状》