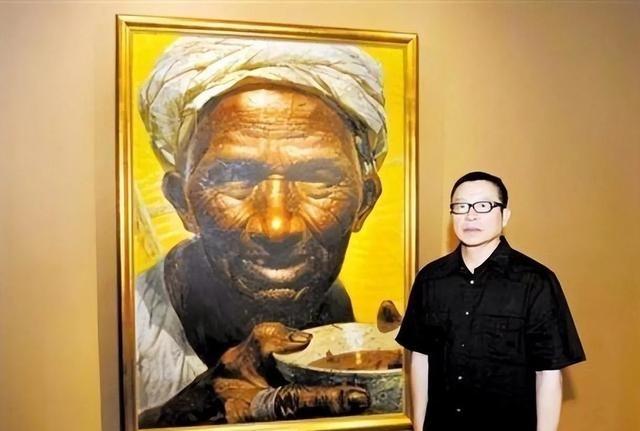

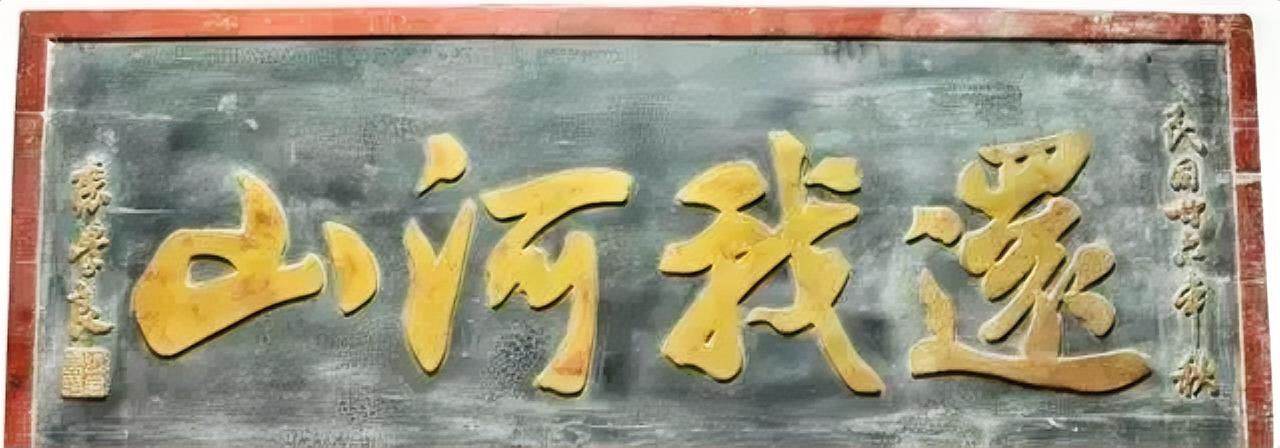

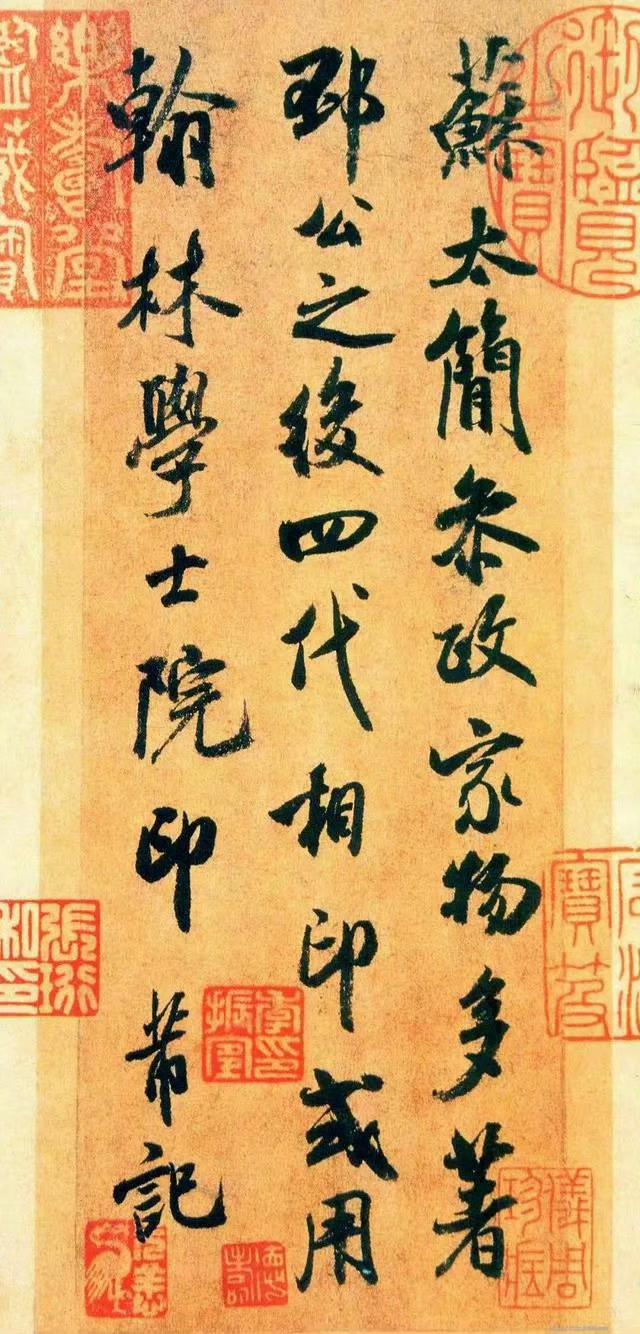

1975年,一顶铜樽正要被送往日本展览,装箱前,专家马承源出于热爱,伸手在内部摸了一下,谁知,竟然有了意外发现,而这个发现竟然让无人问津的铜尊一下子变成国宝级文物...... 1975年的一天,陕西宝鸡的一个废品站迎来了一位不太起眼的顾客——宝鸡博物馆的一位工作人员。 那天,他本是为了回收一些铜器材料做日常研究之用,却在一堆废铜烂铁中,意外发现了一件造型古怪的青铜器。 这件铜器通体黝黑,略带青绿锈斑,表面浮雕着繁复的纹饰。 虽然锈蚀严重,但其中一道道线条清晰而有力量,尤其是兽面纹样,双眼圆睁,獠牙交错,仿佛随时要跃出器身一般,令人不寒而栗。他敏锐地意识到,这东西不简单。 “这像是商周的饕餮纹!”他低声嘀咕了一句,立刻掏出30块钱,将这件“废铜”收下,带回了博物馆。 这件青铜器高约30多厘米,造型敦厚端庄,有点像酒器,但细节又与常见的青铜酒器不同。馆里的几位专家轮番查看,都摇头说不出个所以然。 它没有铭文,没有刻字,甚至连准确的器型也无法归类。只是那饕餮纹着实精美逼真,让人不敢小觑。 因为饕餮纹是商周时期最具代表性的青铜器装饰,而这件铜器在器口、器腹处多处浮雕着这种纹饰,凶猛中带着神秘。于是,博物馆馆长干脆给它命名为“饕餮铜樽”。 一开始,它只是陈列于馆中角落的一件“无名之器”。直到几年后,一次国际展览的机会让它迎来了命运的转折。 那是1980年代初,宝鸡博物馆被邀请参加赴日本的中国古代青铜器展览。展览要求展品精而有代表性,馆里挑了几件珍贵器物,饕餮铜樽也被列入其中。 装箱那天,著名青铜器专家、上海博物馆副馆长马承源恰好到馆中参观。他是中国青铜器研究的权威人物,一眼便对这件“铜樽”产生了浓厚兴趣。 他弯下腰,细细查看了器物的纹路、锈蚀层以及铸造工艺。他眉头紧锁,总觉得这器物不该是“无名之辈”。 他沉吟片刻,突然做了个几乎让人觉得“多此一举”的动作——他脱下白手套,小心翼翼地伸手探入铜樽的内部。 或许只是出于一种职业的本能,也或许是他多年经验的直觉在提醒他:这器物,尚未揭开全部秘密。 就在他的指尖触碰到樽底的一刹那,他突然怔住了。 “等等!”他低喝一声,“好像有字。” 馆里的工作人员顿时围了上来。马承源小心地取出手电筒,一束柔和的光照进铜樽内部。他轻声说:“可能被锈层遮住了,但我摸到了一些微微凸起的划痕。” 为了不破坏器物,他们没有贸然清洗,而是转而求助于当时刚刚兴起的现代考古探测技术。 经过一系列科学处理——包括显影、红外扫描和3D建模——那藏在青铜器内壁下方的文字,终于一点一点被还原出来。 一共十一行铭文,共有122字,文辞典雅,字迹工整。 当文字被完全解读出来时,所有专家都沉默了。 它不只是一个普通的礼器——这是周成王亲自赏赐给“何”姓宗族的重要礼器。铭文详细记载了王室迁都的重要事件——自镐京(西安)迁往成周(洛阳)。 而最让人心潮澎湃的,是其中的一句话: “余其宅兹中国。” “中国”二字,赫然出现在三千年前的铭文中! 一时间,所有专家都屏住了呼吸。空气仿佛凝固了。 马承源的眼圈渐渐泛红,他轻声喃喃道:“原来‘中国’二字,在三千年前就已经存在了。而它不仅是一个地理的概念,更承载着王朝的认同、归属与文化自信。” 这是极其震撼的历史发现。 以往学界普遍认为,“中国”作为国家概念的形成是在春秋战国以后,直到秦汉时期才被逐渐正式使用。而这个青铜器的铭文,将“中国”一词的使用时间,整整提前了数百年! 这不仅是文字史的重大发现,更是中华文明连贯性与文化认同的铁证。 这件曾经被当作“废铜”的铜樽,从此身价暴涨,直接被列入国家一级文物,被誉为“中华文明传承的物证”。

用户10xxx77

故事可能是真的,细节更大可能是编的。3D技术国外上个世纪80尚未实用,更谈不上普及了。∥20世纪80年代是3D打印技术的重大突破期。查尔斯·W·哈尔(Charles W.Hull)于1986年创立了3D Systems公司,成为世界上首家生产3D打印设备的先驱,并同时研发了现今广泛应用的立体光刻技术。斯科特·克朗普于1988年创新性地提出了熔融沉积成型(FDM)技术,并在1989年成立了Stratasys公司。德卡德在同一年引入了选择性激光烧结技术。1995年,“3D打印”这一术语由美国麻省理工学院的两名大四学生吉姆和蒂姆在他们的毕业论文中正式提出。这一系列的技术进步为3D打印技术的发展铺平了道路。

曹合

所以,有些转家的论断也存在瞎蒙的成份

哄哄

弄些热的糯米糍粑,摁在樽内胆底,再轻轻剥下来,字迹不就拓下来了?

用户14xxx48

惯例一个铭文加一万 122个字加122万